顧客満足度調査とは、ユーザーの期待値と利用後の満足度の差分を測定し、ビジネス改善につなげるために重要な調査です。この記事では、顧客満足度調査の目的や調査手法、実施手順、注意点などを解説します。顧客満足度調査の実施を検討されている場合はぜひ参考にしてください。

- 「顧客満足」とは何か

- 顧客満足度調査(CS調査)とは

- 顧客満足度調査の目的・活用例

- 顧客満足度調査で用いられる代表的な指標「NPS®」「LTV」「JCSI」

- 顧客満足度調査を実施するメリット・デメリット

- 顧客満足度調査の方法

- 顧客満足度調査の実施手順

- 1.調査設計を行う

- 2.調査方法・指標を決める

- 3.調査票の作成

- 4.調査結果の集計・分析

- 顧客満足度調査を実施する際の注意点

- 顧客満足度調査の結果を活用するコツ

- 顧客満足度調査の活用事例

- まとめ

「顧客満足」とは何か

顧客満足とは、消費者の商品・サービスが購入・利用時の期待を上回る状態を指します。顧客満足が高まるほど、売上やLTV、リピート率の向上につながるといわれています。ビジネスの持続においては、顧客満足の度合いを定期的にモニタリングし、商品・サービスの改善点や魅力といった、顧客満足度向上のヒントを把握することが重要です。

参考:インサイトとは?マーケティングに活用する方法やポイントなどを解説

顧客満足度調査(CS調査)とは

顧客満足度調査とは、顧客満足をモニタリングするための調査手法の1つです。CS調査とも呼ばれます。主にアンケート形式で実施され、ユーザーの主観的な評価を、定量的に把握・分析します。分析に必要なサンプル数の目安は400程度といわれています。

顧客満足度調査の目的・活用例

顧客満足度調査の目的は「商品・サービスの質のチェック」「ボトルネックの把握・仮説検証」「競合他社との差別化」「既存の商品・サービスの改善・信頼性の向上」の4つに大別されます。詳細や活用例を解説します。

1.商品・サービスの質のチェック

顧客満足度調査の目的の1つは、商品・サービスの品質がユーザーの期待に沿っているかをチェックし、ニーズの変動や、商品・サービスの質低下をいちはやく把握することです。また、データ蓄積により商品・サービスと親和性の高いユーザーの属性を分析し、よりロイヤルティを高めるための施策検討にも有効です。

2.ボトルネックの把握、仮説検証

2つ目の目的は商品・サービスやマーケティングプロセスにおける課題の特定です。たとえば、新商品のリピート率が想定より低く「認知段階での期待値形成に課題がありそう」という仮説がある場合、商品を知ったチャネルや購入前後の印象の違いについて調査できます。このように、事前に仮説を立てて調査を設計することが重要です。

3.競合他社との差別化

3つ目の目的は、競合他社との差別化です。現代の市場は、常に多くの商品やサービスが存在しています。そのため、いかに競合他社と差別化を図るかが重要です。顧客満足度調査を実施することで市場での自社の立ち位置や、商品、サービスの強みや弱み、競合他社との差別化のポイントが把握できます。

4.既存の商品・サービスの改善・信頼性の向上

4つ目の目的として、商品・サービスの改善・信頼性の向上が挙げられます。ユーザーは顧客満足度調査のなかで、期待感やコストパフォーマンス、愛着度合いなど、多角的な指標で商品やサービスを評価しています。調査結果を踏まえて、商品やサービスの改善が可能です。また、企業の仮説と顧客満足度の結果のギャップを埋めることでユーザーは、「ユーザーの声に耳を傾けてくれる企業」と判断し、信頼性が向上します。

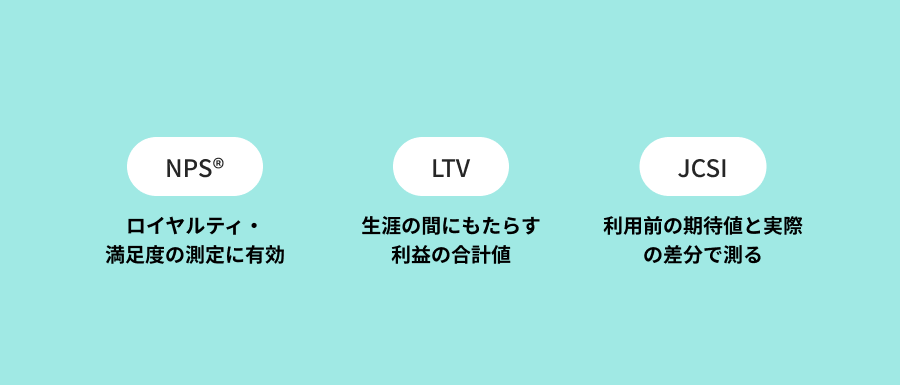

顧客満足度調査で用いられる代表的な指標「NPS®」「LTV」「JCSI」

代表的な指標には、「NPS®」「LTV」「JCSI」があります。NPS®はロイヤルティ・満足度の測定に有効な指標で「他者に商品・サービスを推薦するか」をスコアリングし、推奨者・中立者・批判者に分類し分析します。

LTVはユーザーが利用開始から生涯の間にもたらす利益の合計値で、顧客満足度が下がるとLTVも下がります。JCSIは「実際に感じた価値」と「購入・利用前の期待値」の差分で顧客満足度を測る指標で、顧客期待値や顧客不満度などの計6項目で設計します。

顧客満足度調査を実施するメリット・デメリット

顧客満足度調査を実施・検討する際に把握しておきたい、メリット・デメリットを解説します。

顧客満足度調査を実施するメリット

顧客満足度調査を実施し、課題把握・顧客体験を改善するとリピート率の向上が期待できます。効果的なリテンション施策につなげることでLTVの改善が見込めます。購買理由・期待値の把握によるマーケティングや営業課題の優先順位付けができると、業務効率化が可能です。

顧客満足度調査を実施するデメリット

顧客満足度調査のデメリットは工数・コストがかかる点です。適切な調査・分析には一定のノウハウを要します。中には多大な労力をかけたにも関わらず、意味のあるデータが得られなかった、というケースもあります。社内リソースや費用対効果を鑑み、実施を検討することが大切です。

顧客満足度調査の方法

顧客満足度調査は定量調査・定性調査に大別されます。具体的な手法について解説します。

1.定量調査

定量調査とは、調査結果をもとに顧客満足度を数値で測る調査手法です。主に以下のような手法が用いられます。

・会場調査

・街頭調査

・電話調査

・郵送調査

なかでも、比較的手軽に実施できるWebアンケート調査が最近の主流となっています。

2.定性調査

定性調査は、ユーザーの意識や感情、行動といった数値化できないデータで顧客満足度を表します。具体的な手法は以下のとおりです。

・訪問観察調査

定性調査は定量調査に比べ時間・手間がかかりますが、オンライン化が進み、以前より手軽に実施しやすくなっています。

参考:定量調査と定性調査とは?定性調査の基本や方法、定量調査との違い、使い分けを解説

顧客満足度調査の実施手順

顧客満足度調査の大まかな手順は調査設計、調査手法の検討、調査票の作成、調査結果の集計・分析という流れです。各プロセスの詳細を紹介します。

1.調査設計を行う

最初に、顧客満足度調査を効果的に実施するための設計ポイントを解説します。

顧客満足度調査の目的・対象を明確にする

顧客満足度調査を改善につなげるには、「何のための調査なのか」を言語化し、社内で共通認識を持つことが大切です。目的が曖昧では、結果をみても具体的な企画・行動に結びつかないためです。

次に、目的に応じて調査対象を明確にしましょう。対象は実際のユーザーもしくはユーザーとなりうる「カテゴリーユーザー」から抽出します。併せて、対象の分析軸も検討しましょう。たとえば年齢層・居住エリアといったデモグラフィックや、商品の購入・利用頻度によるセグメンテーションなどがよく用いられます。

仮説を立てる

課題把握のために顧客満足度調査を実施する際は、予め仮説を立てておくことが重要です。サービスの満足度が下がってきている場合は、「事前の期待値形成に課題がある」「競合がより魅力的な商品を提供している」など様々な仮説が考えられます。こうした仮説を調査項目に落とし込むことで、より意味のあるデータを得られるでしょう。

2.調査方法・指標を決める

顧客満足度調査の手法・指標は、前述のとおりさまざまです。たとえば、ユーザーの潜在的なニーズを探りたい場合は行動観察調査、課題のボリュームゾーンを把握したい場合はWebアンケートでNPS®を測定するように、目的に応じて調査手法・指標を検討します。

調査手法によっては実施・分析に時間がかかるため、いつまでに調査結果が必要か、という期日も鑑みて選択しましょう。

内製化とリサーチ会社など外部への依頼いずれが適切か検討する

顧客満足度調査は適切な設計から分析までの段階で、一定のノウハウ・時間を要します。調査手法が決まったら、自社内での実施とリサーチ会社などへの外部委託、どちらがより効率的かを検討しましょう。

内製は実施費用をおさえられるものの、ノウハウがない場合は失敗のリスクも伴います。社内のリソース状況や、調査の費用対効果をふまえて、慎重に検討することが大切です。

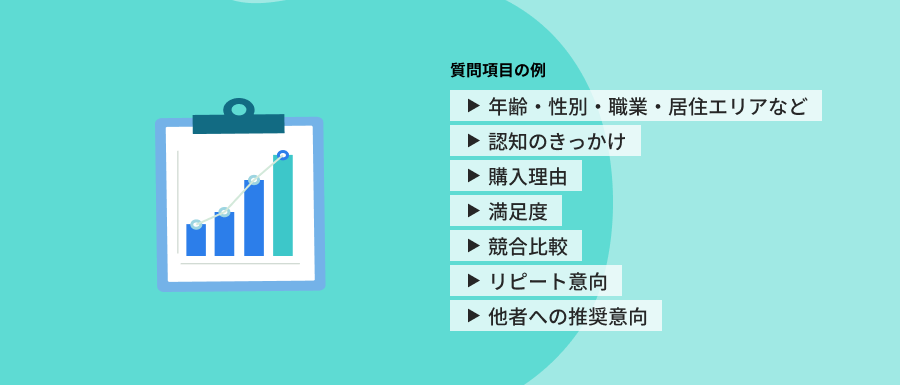

3.調査票の作成

顧客満足度調査においては、調査票(質問項目)の設計が極めて重要です。調査設計の際に立てた目的・仮説を質問項目に落とし込みます。質問・選択肢は極力シンプルで答えやすいものにし、有効な回答を得るために質問数は15問程度にまとめましょう。質問項目の例は以下のとおりです。

- 回答者属性(年齢・性別・職業・居住エリアなど)

- 認知のきっかけ

- 購入理由

- 満足度

- 競合比較

- リピート意向

- 他者への推奨意向

参考: アンケートの作り方とは?5つの作成ステップやサービスの改善につなげるコツも解説

4.調査結果の集計・分析

顧客満足度調査で用いられる代表的な集計方法はクロス集計です。ユーザー属性や購入理由といった分析軸で満足度の傾向を分析します。分析方法はポートフォリオ分析が代表的です。「満足度」「重要度」の2軸で4象限のマトリクスをつくり、優先度の高い取り組み・領域を把握できます。集計・分析方法については、以下の記事を参考にしてください。

参考:アンケート結果を分析する方法とは?集計方法や分析の種類、実施する手順などを解説

顧客満足度調査を実施する際の注意点

顧客満足度調査は課題把握に有効ですが、設計によっては無駄になるケースもあります。後悔しないための注意点を解説します。

調査対象がエンドユーザーのみになっていないか

エンドユーザーとは実際に商品・サービスを使っているユーザーです。エンドユーザーに対する調査はもちろん重要です。しかし、事業・マーケティング課題の把握のためには、仲介業者や離脱顧客の意見が非常に重要なケースがあります。顧客満足度調査は幅広い対象に実施し、集計・分析段階でセグメント別に絞り込んで傾向を見にいくとよいでしょう。

競合比較の視点が盛り込まれているか

顧客満足度は絶対評価ではなく相対評価です。自社商品・サービスに大きな不満がなくても、競合がより魅力的な商品・サービスを展開していれば、顧客満足度は相対的に低下します。競合の動向を把握できるよう、競合比較の視点を盛り込んだ調査票にすることで、改善・差別化のポイントが見つけやすくなるでしょう。

仮説に沿った調査票になっているか

調査票を作成する際、聞きたいことが多数出てきて、調査の軸がぶれてしまうケースは少なくありません。調査結果を有効活用するには、仮説に沿って調査票が作成できているかが重要です。項目数や質問内容を作成したら、仮説に立ち返り、適切な聞き方か、回答者の負担は大きすぎないかを必ずチェックしましょう。

アンケートはシンプルにする

顧客満足度調査に利用するアンケートは、誰もが理解しやすい言葉を用いて、直感で回答できるものにしましょう。回答数を高めるためにも、質問数は回答者に負担が少ない10~15問程度が理想です。

回答者のバイアスによる偏りを考慮する

顧客満足度調査では、質問の仕方や回答時の状況などを意識しなければなりません。質問の仕方や環境などにより、回答が偏る可能性があるためです。回答の偏りをバイアスといい、バイアスが含まれている調査では、正しいデータを得られません。

顧客満足度調査の結果を活用するコツ

顧客満足度調査は実施して終わりではありません。結果を活用することが重要です。ここでは、活用のコツを解説します。

結果を現場へフィードバックする

顧客満足度調査の結果は現場と共有しましょう。調査結果が共有されないと、現場からの協力が得られにくくなってしまいます。ポジティブなフィードバックも併せて共有しましょう。これにより、改善へのモチベーションが期待できます。

定期的に調査を行う

顧客満足度調査は、一度実施して完了するのではなく、定期的に行うことが重要です。改善のための具体的なアクションプランを立てられるためです。調査内容や目的に応じて、適切な時期やタイミングを見極めましょう。

調査結果を深掘り分析し、改善施策につなげる

調査結果を回収したら、必ず、調査設計の際に立てた仮説の検証を行いましょう。検証は改善に必須です。調査結果の分析から優先度の高いものを見極め、順に改善施策を進めていくことが重要です。仮説が間違っていた場合は、再度調査を行います。

顧客満足度調査の活用事例

顧客満足度調査の活用事例として「新製品缶コーヒーの初期購入者の満足度」調査による検証・改善結果を紹介します。

事例:新製品缶コーヒーの満足度調査

新商品リリース後に、十分な顧客満足をもたらしているかについて調査を行いました。

- サンプル数:200

- 質問数:10問程度

- 対象者条件:男性、20~59歳、当該ブランド飲用経験者

- 手法:インターネットリサーチ

調査結果では「香りがよい」「苦い」といった項目が、期待値よりも満足度が低く、商品改善の余地があるという結果が得られました。調査詳細は、以下で詳述しています。

参考: マーケティングリサーチの活用事例:顧客満足度測定(リリース後の検証・改善)

まとめ

顧客満足度調査とは、ユーザーの期待値と利用後の満足度を測定する調査です。顧客満足度調査はユーザーの期待値を把握しビジネス持続のために重要な手段です。競合比較の視点を盛り込んで、仮説に沿った調査票を作りましょう。

マクロミルでは、マーケティングリサーチとデジタルマーケティングリサーチを中心に、クライアントに的確な消費者インサイトを提供しています。企業のマーケティング活動と、連動するソリューションを提供する「マーケティング施策支援事業」を一気通貫で提供しています。顧客満足度調査を実施する際に、ぜひご活用ください。

※NPS® は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです。

カテゴリー

アクセスランキング

ナレッジブログランキング

メールマガジン

マーケティングに関するホットな話題やセミナーなどの最新情報をお届けします