課題3.NPS®をコントロールする要因が不明

NPS®のデータを調査で取ってはみたものの・・・

第2話に続き、「NPS®をコントロールする要因が不明」であるという3つ目の課題について考えていきます。自社のNPS®について調査をしたものの、そのデータを活用した具体的な改善策をどう見出せばいいのか・・・、というご相談をいただくことがあります。NPS®は、評価対象のブランドについて、11段階(0点~10点)で「おすすめ度合い」をアンケートで聴取し算出しますが、それだけでは「推奨度を高めればNPS®も改善する」程度のことしか言えません。より具体的な施策につなげていくためには、NPS®に影響を与えている他の要素を見つけ出すことが重要です。同時に、そうした他の要素が、NPS®へどのような影響を及ぼしているか、構造を明らかにする必要があります。 そこで第3話では、NPS®に影響を与える要素や、NPS®の構造化(=NPS®調査から考える顧客の状態把握)について考えていきたいと思います。NPS®調査から考える顧客の状態把握

NPS®調査から顧客の状態を考えるにあたり、そもそもNPS®とは何を意味しているのか、を考えてみます。第1話の再掲ですが、NPS®は以下の方法で算出します。- アンケートで、評価対象のブランド毎に、11段階(0点~10点)の「おすすめ度合い」を聴取

- 回答結果から、推奨者(10点・9点)、中立者(8点・7点)、批判者(6点~0点)を設定し、「推奨者の比率」から「批判者の比率」を引いた値がNPS®となる

<ある製品・サービスの使用フェーズ>

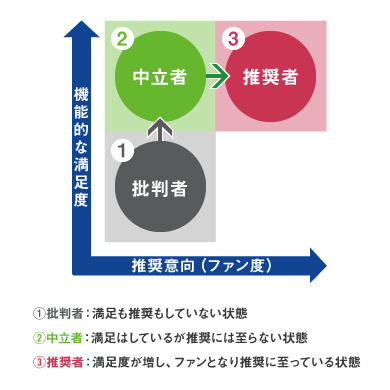

図1:顧客分類による満足度の質的遷移

NPS®は、①批判者が減り→②中立者が増え→③推奨者が増える、の順で上昇

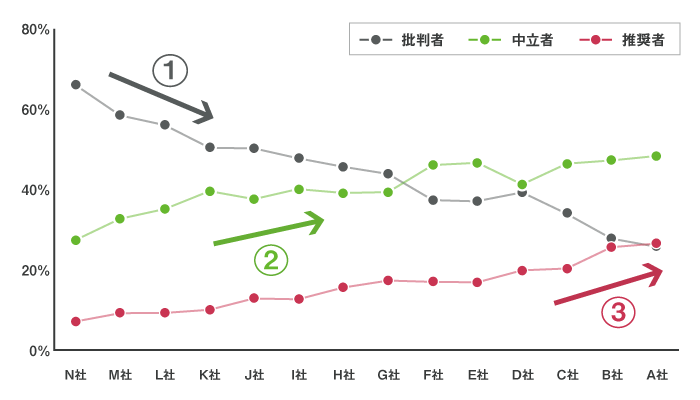

別の角度から、この仮説を考えていきます。図2は、「携帯キャリアのNPS®」について、「批判者」「中立者」「推奨者」の構成比をグラフ化したものです。縦軸に「批判者」「中立者」「推奨者」の割合を表示しています。横軸は、NPS®のスコアでソートされており、一番左端の「N社」がNPS®のもっとも低い企業、右端の「A社」が、NPS®がもっとも高い企業です※1。

図2:携帯キャリアのNPS®

NPS®の低い企業から高い企業への変化を見ると、まず①「批判者」の割合が減っていき、②それに伴って「中立者」の割合が増え、③最後に推奨者が増える、というステップで変化して行くことが分かります。つまり、「推奨者」の割合をいきなり増やすことでNPS®を高められるわけではなく、ある程度のステップを踏まなければならないのです。すべての製品・サービスカテゴリーにおいて同様の傾向になるとは限りませんが、多くの場合がこの変化に当てはまるようです。 このNPS®の変化の3ステップと、先ほどの「批判者」「中立者」「推奨者」の意味の仮説を組み合わせて考えると、以下のことが言えるのではないでしょうか。<NPS®の変動仮説>

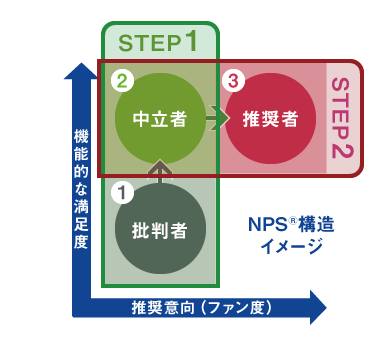

- Step1:製品・サービスに対する「満足度」が上昇し、「批判者」が減り、「中立者」が増える段階

- Step2:製品・サービスに対する「ファン」が増え、「中立者」が減り、「推奨者」が増える段階

図3:NPS®の変動仮説

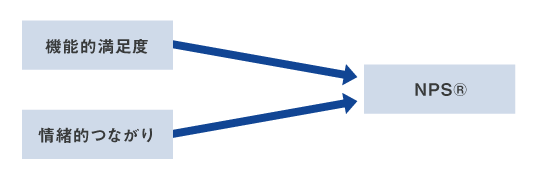

NPS®とは、「機能的満足度」と「情緒的なつながり(ファン度)」の総合指標

以上のことから、NPS®は、「満足も推奨もしていない人(批判者)」の割合と、「満足し、ファンとなり、他人への推奨に至る人(推奨者)」の割合との差分であると考えられます。 単に「推奨者の割合」から「批判者の割合」を引いた差分のスコアだけを見て一喜一憂するのではなく、STEP1に至るまでの機能的満足度が得られている割合、そしてSTEP2として機能的満足度が得られている人のうち、どれくらいの人が情緒的なつながりを持っているのかを把握するなど、批判者、中立者・推奨者の関係性に目を向けることで、NPS®の活用の幅が広がっていくのではないでしょうか。 まとめると、NPS®とは、「機能的満足度」と、「情緒的なつながり=ファン度」との総合指標であり、(図4)この仮説に立つと、NPS®は、この2軸を使うことでコントロールできる可能性があると言えます。

図4:NPS®の構造仮説

NPS®活用のための分析ステップ

以上を踏まえ、NPS®を活用するための分析ステップをまとめました。| NPS®の分析ステップまとめ | |

|---|---|

| STEP1 | 自社のフェーズを把握 |

| STEP2 | 中立者の増加フェーズの場合は、「満足度向上」施策を実施 施策案は「機能的満足度」の要因分析から判断 |

| STEP3 | 推奨者の増加フェーズの場合は、「ファン育成」施策を実施 施策案は「情緒的つながり」の要因分析から判断 |

STEP1: 自社のフェーズを把握

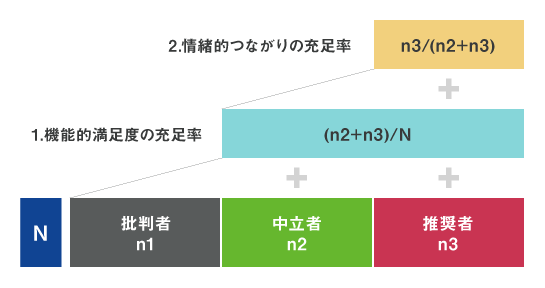

前述の通り、NPS®は「批判者の減少」「中立者の増加」「推奨者の増加」の順で変化するため、NPS®とともに「批判者」「中立者」「推奨者」の構成比を確認し、自社がどのフェーズにあるか確認します(図2)。加えて、「機能的満足度」と「情緒的つながり」の充足率を確認することでNPS®をより詳細に把握し、NPS®を高めるために必要な施策の決定に役立てることができます。

- 機能的満足度の充足率 (中立者+推奨者)÷回答者全体 自社ブランドのユーザーのうち、機能的満足度を満たしていると思われるユーザーの割合。ファンの醸成(=推奨者)の基本となるユーザーをどのくらい獲得できているかの判断に活用(図5参照)。

- 情緒的つながりの充足率 推奨者÷(中立者+推奨者) 機能的満足度を感じるユーザーの中でさらに情緒的つながりも満たしていると思われるユーザーの割合。ファンの醸成(=推奨者)度合いの目安として活用(図5)。

図5:機能的満足度の充足率と、情緒的つながりの充足率の考え方

STEP2: 中立者の増加フェーズの場合は、「満足度向上」施策を実施 施策案は「機能的満足度」の要因分析から判断

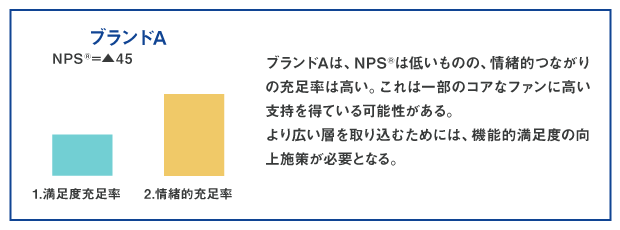

批判者を減らし、中立者を増やすためには、機能的満足度を高める施策が有効です。自社製品・サービスの満足度を高めるための施策を打つため、CSポートフォリオ分析などを駆使し、満足度向上に必要な要因の特定を目指します。情緒的つながりが十分にある場合でも、機能的満足度の充足率が低い場合は、満足度向上施策が有効になることがあります(図6)。

図6:一部のファンに支えられているブランドのNPS®構造

STEP3: 推奨者の増加フェーズの場合は、「ファン育成」施策を実施 施策案は「情緒的つながり」の要因分析から判断

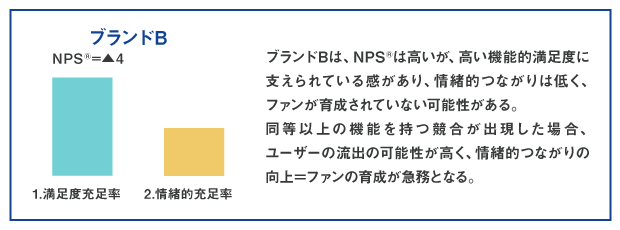

機能的満足度が十分に高い場合、情緒的なつながりを強め、ファンを育成する施策が有効です。自社製品・サービスのファンの育成につながる情緒的な価値を特定するための分析が必要となります。NPS®が高い場合でも、情緒的つながりの充足率が低い場合は、ファンの育成まで至っていない可能性があり、情緒的つながりを高める施策が有効と言えます(図7)。

図7:ファンの育成フェーズにあるブランドのNPS®構造

本稿では、NPS®を構成する「批判者」「中立者」「推奨者」の意味合いを元に、NPS®とは何を表す指標なのかを考え、その構造化を試みました。その結果、NPS®をコントロールするための分析ステップ案を提示することができましたが、この分析ステップ案は仮説の段階です。今後、実案件を通して実績を積み、この分析ステップに沿ってNPS®を解釈し、施策を打つことでNPS®をコントロールしていけることを確認していきたいと思います。※1:出典:マクロミル第1回NPS®自主調査(2017年10月実施)

※NPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです。

市場調査、インターネットリサーチはこちら

“リサーチをアクションに繋げる”マーケティング課題解決のトータルサポートはマクロミル。独自に保有する消費者パネルデータと市場・顧客分析力、データ利活用ナレッジをもとに顧客視点のマーケティング施策を提供しています。 目的に沿ったデータ取得方法を提案させていただきます。詳しくはお問い合わせください。著者の紹介

内田 智之

株式会社マクロミル リサーチ営業本部 第3営業部 リサーチプランナー

電機業界専門紙の記者を経て、2002年にインタースコープ(現マクロミル)に入社。

営業職、営業企画職を経験したのち、2009年よりリサーチャーとして、広告代理店や製造業、サービス業など幅広い業界を担当。 専門統計調査士の資格を有し、現在はリサーチプランナーとしてクライアントへの調査企画・提案、設計や分析、勉強会など営業活動の支援を行う。2021年にNPS®マップを提唱し、日本マーケティング学会で発表(特許出願中)。

著者の人気記事

カテゴリー

アクセスランキング

ナレッジブログランキング

メールマガジン

マーケティングに関するホットな話題やセミナーなどの最新情報をお届けします