Web広告、SEO、コンテンツマーケティング、セミナー、SNS──

どれだけ優れた集客施策を打っても、「フォームで離脱される」現象が止まらなければ、成果にはつながりません。

そしてその原因は、“見た目”や“文言”よりも、使っているフォーム作成ツールそのものにある場合が多いのです。

- スマホで開くと崩れる

- 項目の出し分けができない

- UIが古くて信用されにくい

- CRMやMAとつながらない

- 営業が欲しい情報が取れない

これらすべて、ツール選びと設計思想の問題です。

本記事では、「フォーム作成ツールって結局どれがいいの?」という問いに、“目的から逆算する設計”の視点で答えを出していきます。

- なぜフォーム作成ツールがマーケティングに直結するのか?

- フォーム作成ツールを選ぶ前に整理すべき5つの質問

- 目的別に選ぶフォーム作成ツール:機能ではなく“活用文脈”で考える

- フォーム作成ツールは無料からいつ有料に切り替えるかが鍵

- ツールを選ぶ前に考えるべき“フォームの使い方設計”3原則

- フォーム作成ツールを“チームの資産”として運用する方法

- まとめ:フォーム作成ツールは、“選ぶ技術”より“使う設計力”で差がつく

なぜフォーム作成ツールがマーケティングに直結するのか?

フォームは“コンバージョンだけ”のためのものではない

フォーム=「申込」「問合せ」「資料請求」だけと思われがちですが、マーケティング領域では次のような目的でも使われています。

- セミナーの参加登録

- ホワイトペーパーDL

- NPS®・満足度調査

- サイト内アンケート

- 営業トークの準備材料収集

つまり、マーケティングファネル全体にフォームは存在しており、“接点”として機能しているのです。

ツールによって“できること/できないこと”が大きく違う

たとえば、こうした差がツール間であります:

- 条件分岐の設計可否

- スマホUIの最適化具合

- デザインカスタマイズの柔軟性

- 外部連携の自由度(CRM、MAツールなど)

- 回答数や設問数の制限(特に無料プラン)

- 回答者(IPアドレス)の制限

▶ 「これくらいはできるだろう」で始めて、あとから“機能不足で設計を崩す”ケースが非常に多い。

“フォームの使い心地”が、そのままブランド体験になる

フォームの操作性や使いやすさは、ブランドの印象の向上に直結します。

- 気持ちよく入力できた

- 言葉が丁寧で分かりやすかった

- タップやスクロールがスムーズだった

- 無理なく完了できた

こうした小さな“使い勝手”の蓄積が、「この会社はちゃんとしている」「また使いたい」という印象の土台になります。

▶ フォームは、マーケティングの「小さな体験」であり、「大きな信頼の入り口」なのです。

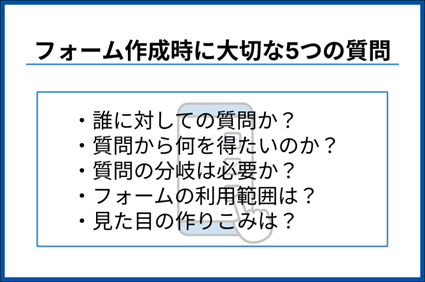

フォーム作成ツールを選ぶ前に整理すべき5つの質問

1. このフォームは“誰に対して”設置するものか?

誰に対しての質問かを誤ると、的外れな質問になりかねません。

- BtoCかBtoBか

- スマホがメインかPCが多いか

- 初回接触者か既存顧客か

▶ ユーザー像が変われば、必要なUIや入力負荷も変わる。

2. 何を取得して、どこに流したいか?

フォームから得た情報をどの範囲で共有するかや、共有の手段などを考えるとスムーズです。

- 名前・メールアドレスだけ?

- セグメント項目(業種・役職など)も必要?

- 自社のCRMツールなどに連動させる必要があるか?

▶ 取得項目と連携先を先に決めれば、“どこまでのツールが必要か”が見える。

3. 分岐・ロジックは必要か?

質問の内容によっては、回答によって追加で聞きたい質問内容が分岐する場合もあります。

- 回答内容によって、出す質問を変えたい

- 「Aを選んだ人だけ、追加ヒアリング」などしたい

- 導入段階の自己診断ツールをつくりたい

▶ この機能が必要な時点で、無料ツールでは限界がある。

4. チームで共有・運用するか?個人利用か?

フォームを長期間にわたり利用したい場合は利用範囲や管理のしやすさを考慮するとスムーズです(短期間のみであればその限りではありません)。

- 同じ質問内容のフォームを定期的に使いまわしたい

- 複数担当者で編集・管理したい

- テンプレを統一したい

▶ 「誰がどう使うか」まで決めておかないと、運用フェーズで破綻します。

5. “見た目”をどこまで作り込みたいか?

フォームの見た目を整えることで、回答者側がブランドの世界観に入り込みやすくなることが期待できます。

- ブランドカラーを反映したい

- LPと一体感のあるデザインが必要

- UI/UXを重視して“気持ちよく”答えてもらいたい

▶ この要件が強いなら、ノーコードの自由度が高いツールがおすすめ。

目的別に選ぶフォーム作成ツール:機能ではなく“活用文脈”で考える

ツールの“機能比較表”はよく見かけますが、マーケティングにおいて重要なのは「どの文脈で使うのか」という設計視点です。

ここでは、代表的な活用目的別に、適したフォーム作成ツールを整理していきます。

リード獲得(CV最適化)に強いツール

目的:資料請求・ホワイトペーパーDL・問い合わせ・セミナー申し込みなど

| 特徴 | 向いている場面 |

|---|---|

| LP一体化/通知連携/ステップ設計可 | CVフォーム全般(SaaS、D2C) |

| ノーコード/柔軟なUI設計 | LP埋め込み×ブランド訴求 |

| “入力体験そのもの”をブランディングしたいとき | “入力体験そのもの”をブランディングしたいとき |

▶「このフォーム、答えやすい」=「このブランド、信頼できる」という印象に直結。

調査・フィードバックに使いやすいツール

目的:顧客満足度調査(NPS®)・UXヒアリング・定性アンケートなど

| 特徴 | 向いている場面 |

|---|---|

| シンプル/無料/即作成 | 社内アンケート・小規模調査 |

| 統合/セキュリティ高 | 大企業・ガバナンス厳しい環境 |

| 分特化/テンプレ豊富析 | NPS®・CS調査・報告用途の前提あり |

▶「設問設計」と「分析までの流れ」がスムーズに繋がるツールを選ぶことが重要。

ブランド体験を意識したフォームを作りたい時

目的:キャンペーン・ファンヒアリング・自己診断など

| 特徴 | 向いている場面 |

|---|---|

| ビジュアル・アニメーション・UX重視 | ファンコミュニティ/D2C系体験設計 |

| デザインテンプレが豊富/PDF変換など多機能 | キャンペーンや同意取得用途 |

| 情報やデータベースを一元管理 | 社内申請、問い合わせ、採用エントリー等 |

▶「フォームが、ブランドトーンや世界観に沿っているか?」は今や重要な選定軸。

社内利用・業務フローとの連携が重要な場面

目的:人事評価、社内ヒアリング、日報、タスク管理、申請など

| 特徴 | 向いている場面 |

|---|---|

| データベース連携/ノーコードでアプリ化 | 承認フロー、定例業務のフォーム化 |

| Teams/SharePointとの親和性 | 大企業の社内業務改善に強い |

| フォームデータからアプリ化 | スモールチーム/社外協力者との共同利用 |

▶申請・管理・更新が“業務の流れ”として組み込まれるかどうかが重要。

フォーム作成ツールは無料からいつ有料に切り替えるかが鍵

無料プランでできることを最大限活かす

多くのフォーム作成ツールは、無料でもかなりの機能が使えます。

以下のような活用法であれば、予算ゼロでも十分マーケティングに貢献可能です。

- 資料請求・問い合わせのミニフォーム

- セミナー参加登録

- 社内アンケートやフィードバック収集

- シンプルなコンバージョン導線としてのフォーム

▶ まずは、小さく作って、使いながら“何が足りないか”を明確化することが大切です。

有料化すべき“3つのサイン”とは

以下のような課題が見え始めたら、ツールのアップグレードや他ツールへの移行を検討すべきタイミングです。

- 分岐や条件出し分けが必要になってきた

- 回答数・設問数の上限に頻繁に達するようになった

- セキュリティ性を担保したい

▶特に、営業やCSと連携して使うようになったタイミングで、個人情報が含まれてくるとセキュリティ性の担保が求められます。

ツールを選ぶ前に考えるべき“フォームの使い方設計”3原則

1. フォーム=“データ取得”+“体験提供”の両輪

フォームは、回答者にブランドやサービスを体験してもらう入り口になり得ます。

ただ情報を取るだけなら、どんなツールでも構いません。

しかし、「気持ちよく答えてもらう」「不安を取り除く」「信頼を築く」まで視野に入れるなら、ツールのUXや出力設計が重要です。

▶フォームとは、“答えてもらう行為”の設計であり、それ自体がブランディングでもあります。

2. フォームは“入力内容の活用設計”から逆算して作る

同じ内容でも、得た情報を誰がどのように使うかによってアプローチが異なる場合があります。

- 営業の初回対応に使う?

- マーケターのスコアリングに使う?

- 顧客の課題抽出に使う?

▶フォームは「誰がどう使うか」から始めないと、形だけの設問が並びがちになります。

3. チームでフォーム設計を“共通言語化”する

フォームに記載する内容の意図を関わる人全員が共有すると、業務をスムーズに進められます。

「この設問は何のため?」

「この順番で聞く意図は?」

「この自由記述、営業は本当に読む?」

▶こういった会話が日常的にできるチームになると、フォームは“チームの武器”になっていきます。

フォーム作成ツールを“チームの資産”として運用する方法

フォーマットとテンプレートの標準化

フォームの大元になるフォーマットやテンプレートを設定すると、必要に応じて短時間で用意できて便利です。

- よく使うフォームをカテゴリごとに分類(例:セミナー申込/資料請求/満足度調査)

- 社内テンプレートを整備し、設問・UI・CTAを標準化

- 新任マーケターや営業も「型に沿って作るだけ」で成果が出る状態に

▶“属人化フォーム”が増えると、改善も共有もできません。

KPIと改善ループの明確化

フォームで得た回答を活かすために、注目したい箇所は以下の通りです。

- フォーム完了率(CVR)

- 入力開始率(フォーム閲覧→入力開始の転換)

- フリーフォームの活用率(自由記述への回答割合)

- 各選択肢の偏り・バランス

これらをモニタリングし、「どの項目が離脱を生んでいるか?」を定期的に見直すフローを作ります。

▶改善ループのないフォームは、“作っただけ”で止まる。

営業/CSと“使い方の合意”を取る

フォームの使い方については、営業やCSなどの関係各所と連携する必要があります。

「この情報、営業が読み解けている?」

「CSチームはこれを見て行動変えられている?」

「MAからの連携項目、本当に活用している?」

フォームが他部門と連動しないと、“入力”と“活用”が分断されます。

ここをつなげるのは、マーケ担当者が“使う人のことを聞きに行く”ことから始まります。

▶フォームを正しく活用すれば、複数の部署をつなげる役割を果たせる。

まとめ:フォーム作成ツールは、“選ぶ技術”より“使う設計力”で差がつく

フォーム作成ツールは、単に申込ページを作成するための道具ではありません。それは顧客との接点を設計するためのプラットフォームと言えます。どのツールが優れているかを比較するのではなく、自社の目的に合ったものを選ぶことが重要です。今やユーザーの入力体験そのものがブランド体験へと直結する時代。そのため、UI/UXの設計思想が非常に大切になっています。

ツールを導入するだけで満足せず、その使い方や他のシステムとの連携、さらに社内での運用方法までをしっかりと設計することで初めて具体的な成果が得られます。最適なフォームとは、「答えやすい」だけでなく、「答えて良かった」とユーザーに思ってもらえる設計が施されたものです。

結局のところ、フォームを有効活用できる企業こそ、コンバージョンを制することができます。そして、フォームを上手に設計できる人こそが、今後のマーケティングの未来を切り開いていくでしょう。

フォーム作成ツールを効率的に活用し、先を見通した展開につなげましょう。

「パネル調査はQuestant(クエスタント)がおすすめ」

著者の紹介

株式会社マクロミル 事業統括本部 リサーチプロダクト部セルフリサーチユニット長

徳田 瑞樹

2008年ブランドデータバンク株式会社入社、その後2010年にマクロミルに統合。BDBの営業、運用、サービス企画、オープン調査領域の営業、サービス企画を経て、現在のリサーチプロダクト部セルフリサーチユニットへ異動。マクロミルにおいて、セルフセグメント事業(Questant、ミルトーク、Interview Zeroなど)を担当する。