ニューロリサーチ(パッケージ評価)調査活用事例

2019/4/2(火)

アサヒビール株式会社様

東京・浅草に本社を置き、ビール類をはじめ、洋酒、焼酎、ワイン、RTD(※1)などを製造・販売するビールメーカー

左から、アサヒビール マーケティング本部 元田済氏と宮广朋美氏

アサヒビール株式会社は、東京・浅草に本社を置き、ビール類をはじめ、洋酒、焼酎、ワイン、RTD※1などを製造・販売するビールメーカーだ。『アサヒスーパードライ』、『クリアアサヒ』等の人気ブランドを展開している。近年はビール類以外にも、RTD領域の商品開発に力を入れており、『アサヒもぎたて』、『ウィルキンソンRTD』、『アサヒ贅沢搾り』などの缶チューハイブランドを展開、伸長を続けるRTD市場においても、プレゼンスの拡大を目指している。

同社が展開する人気缶チューハイ『アサヒもぎたて』は、2016年に発売を開始した大ヒット商品で、現在までで累計6億本以上※2を売り上げており、同社RTD事業の稼ぎ頭だ。

その『アサヒもぎたて』が2019年4月、1年ぶりに中味・パッケージデザインのリニューアルを実施することとなった。パッケージデザインのリニューアルにあたってはCLT(会場調査)等の消費者調査を実施するのが通例だが、それに加え、今回初めてニューロリサーチを採用した。その背景や理由について、同社のマーケティング本部で調査・分析系の担当部長を務める元田済氏、もぎたてブランドを担当する宮广朋美氏に話を伺った。

リニューアル後の『アサヒもぎたて』(2019年4月2日発売)

課題

仮説検証

手法の探索

調査実施時期

- 2018年9月

RTD市場を制するため、店頭で目立つパッケージデザインの確立が急務だった『アサヒもぎたて』

近年、「働き方改革」による早帰り推奨や、2019年10月に控える消費税増税などの影響で「家飲み」需要が増していると言われている。そんな中、手軽に楽しめる高アルコール缶チューハイがブームとなっている。近年、RTD市場は毎年伸長しており、その中でもストロング系缶チューハイは、現在、市場の約半分を占めるほどの重要カテゴリーとなっている。

各社が注力商品を投下し競争が激化する中、後発の『アサヒもぎたて』は他社との差別化を強化し、より店頭で目立つ「魅力的なパッケージデザイン」によって存在感を増していくことが急務となっていた。消費者が店頭で缶を見る時間は「数秒」と言われている。『アサヒもぎたて』にはその「数秒」を制すパッケージデザインを実現することが求められていた。今回のパッケージデザインリニューアルは、非常に重要な役割を担っている状況にあった。

トライアル層の購買を促すために、パッケージデザインに“科学”を取り入れる必要があった

「ビールなどに比べ、プロモーション予算が限られているなかで、RTDにおいて『パッケージデザイン』が持つ重要性は非常に高いんです」と元田氏は強調する。

「ブランドが3年目を迎え、消費者が飽きを感じはじめ、新しさを求める時期にきていました」と宮广氏。

缶チューハイにおいて、トライアル層とリピート層のうち、トライアル層はパッケージデザインの影響を大きく受ける。

「過去のリニューアルでは、カテゴリー感※3を重視し、消費者のイメージする高アルコールの缶チューハイカラーであるシルバーや黒を基調としたそれまでのデザインを踏襲した、小規模リニューアルを実施してきました。しかし、フォーマットが同じでは、デザインの変化に気づかれないことも多く、店頭の棚上では先行する有名商品群に埋もれ、トライアル層をとりきれないことが課題でした」と宮广氏は振り返る。

そこで、激化する市場を勝ち抜くため、コンセプトである「鮮度の良さ」が伝わり、かつ新規性のある新しいデザインイメージで勝負することを検討しはじめたという。この大きな変更を成功させるためには、従来の調査手法に加え、脳科学を活用し、量的なデータをもとに、パッケージデザインについても科学的な分析を行うニューロマーケティングの新しい視点を取り入れることが重要だと判断した。

「従来の調査手法(アンケートやインタビュー、会場調査等)では、既にノウハウがたまっていたこともあり、新しい視点を取り入れるためにも脳波やAI等の最先端技術をマーケティングに取り入れていくことは、社としても必要だと考えていた時期でした」(元田氏)

脳波と視線を組み合わせて情動反応を計測し、アンケート調査の主観データを掛け合わせることで、パッケージにおける重要箇所を解明

今回実施したニューロリサーチは、「脳波測定」と「視線計測(アイトラッキング)」を組み合わせた手法で、視線が追っている場所が、パッケージのどの部分で、どれくらい魅力を感じているかを測定できることが特長だ。これまでは、ヒートマップでどこをよく見ているのかを特定することはできたが、それがポジティブなのかネガティブなのかといった感情的関与を測定することはできなかった。

「視線の動きと脳波の両方を計測できるということが、今回このニューロリサーチを採用した理由の1つ」と宮广氏は話す。

脳波測定結果を組み合わせることにより、パッケージを見た瞬間の言語化しにくい心理状態を可視化することが可能となることが特長だ。

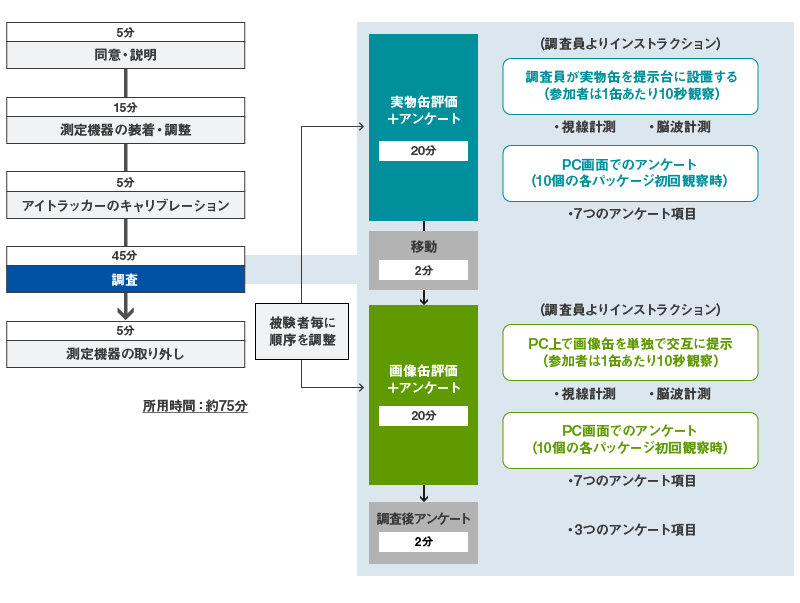

図1 調査の流れ

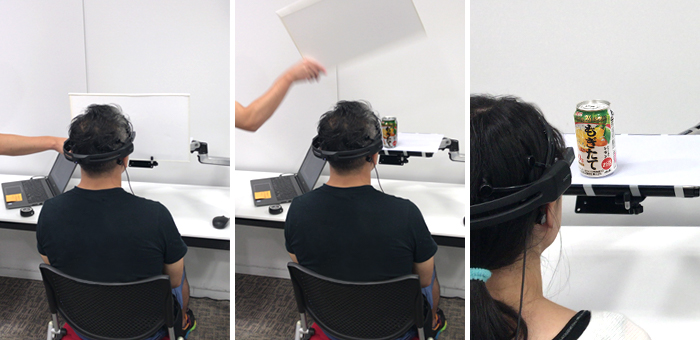

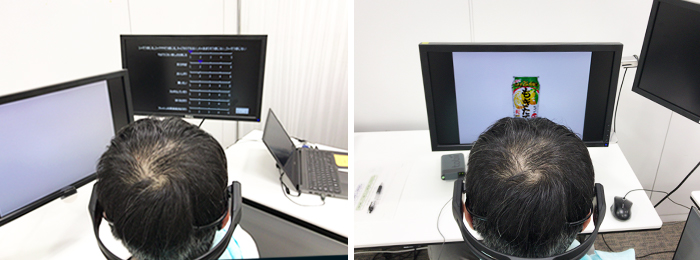

本調査では、複数名のモニターに、(1)実缶と(2)画像缶を見せ、それぞれ視線と脳波を測定する(図2)。それらの結果を掛け合わせ、平均値を指標化し、量的なデータを取得していく。

調査風景(調査対象者に実缶を見せ、脳波・視線を測定)

調査対象者の視点から実缶を見た様子

調査風景(調査対象者に画像缶を見せ、脳波・視線を測定)

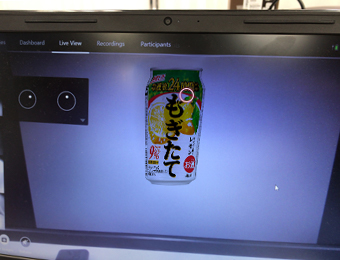

視線計測モニタリングソフトウェアの画面

図2 調査風景(1)実缶と(2)画像缶

※実缶での調査はオプションサービスとなります。

「実缶と画像缶の両方の調査結果を比較できたのも非常によかった。実缶と画像では光の反射などで、印象や色のイメージが違ってくるので、そこもトータルで比較できるところも利点の1つですね」(宮广氏)

脳波測定では、覚醒・注意・関心をあらわす「後頭部αサプレッション」と好意をあらわす「前頭部α波の左右非対象性」を計測し、その上でパッケージ全体に対して被験者が感じる魅力度(関心度+ポジ・ネガ)を評価していく。同時に、視線計測(アイトラッキング)では、パッケージ上で視線が追っている場所はどこで、どの部分が大事なのか、を抽出する。これらの意識・無意識データを掛け合わせ、合成変数をスコア化し、ヒートマップ上で反応に色付けをしていく(図3)。さらにアンケート調査も実施し、主観データも取得する。

図3 ヒートマップイメージ

※暖色になればなるほど、強い興味関心や好みであるということを表す

結果、パッケージデザインの「どの部分を重要と感じ、どの部分を魅力的に感じているのか」が明らかになるのだ。

ニューロリサーチで実証された、これまでのパッケージデザイン神話。感覚でしか判断できなかったデザインも、科学的に仮説検証が可能に

『アサヒもぎたて』の商品特徴は、「鮮度がいいチューハイは、うまい!」だ。これをデザインで最大限伝えるためにはどういったデザインがいいのか。当初100案以上あったデザインを、「どのような色彩で」「どのキャッチコピーを用いて」「パッケージ上のテキストや画像の配列はどうするのか」等について細部までこだわり、検証を重ね、多数の候補案から最終的に2つの案まで絞った。そして、この厳選した2つの案にて、ニューロリサーチで仮説検証を行った。

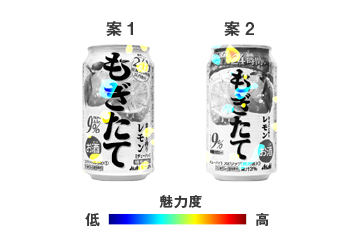

これまで行ってきた各種調査の結果から「もぎたて」という言葉はそれ自体で、鮮度にこだわった果実感というコンセプトを伝えていることは実証されていた。そのため、案1は「もぎたて」ロゴ表記を大きく目立たせ、鮮度を伝える訴求ポイント「収穫後24時間以内搾汁」をアイコン化した案とした。逆に、案2はロゴ表記よりも「収穫後24時間以内搾汁」を目立たせ、さらに、果実をもいだ感も出すために緑色の木を配置した。

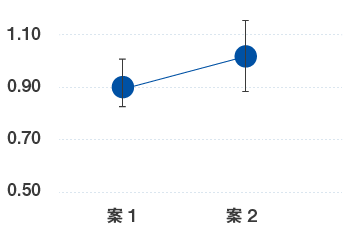

この2つの案で「ニューロリサーチ×アイトラッキング」を用いて比較調査をした。その結果、脳波の平均合成得点(実缶提示時/画像缶提示時)が高かったのは案2だった。この理由として、案2の「24」という表示に、被験者が特に強い魅力を感じたことがあげられる。

【脳波の平均合成得点】

※平均合成得点は、案2で高い傾向

【脳波×視線 ヒートマップ】

※案2で「24」という表示に強い魅力を感じている

図4 案1案2の比較

案2のデザインの特徴は、独自性の訴求ポイント「収穫後24時間以内搾汁」を目立たせようと、一番上部へ配置したことだ。結果、仮説どおりこのメッセージに一番視線が行っており、また魅力的に捉えられていたことが実証され、伝えたいメッセージがしっかりと伝わっていることがわかった。

これまでパッケージについては「視線は上からおりてくるもので、上部が一番目立つ」と神話的に言われていたが、それが実証されているわけではなかった。しかし今回の調査ではそれを実証することができた。当初の仮説と異なっていた点としては、「収穫後24時間以内搾汁」というキーワード(かたまり)が評価されていると考えていたが、実際は「24」という数字のみに視線が集中していた点だ。

これらの結果を総合的に踏まえ、最終的に「案2」(図5)のパッケージデザインが採用された。

図5 採用された新デザイン(案2)

ニューロリサーチに感じた可能性、今後の展開は

デザイン検証にニューロリサーチを取り入れた、今回のパッケージリニューアル。新パッケージの評判はどうだったのだろうか。

「これまでのパッケージデザインリニューアルとは異なり、『リニューアルしたことが一目でわかり、ブランドの訴求ポイントやコンセプトもより伝わるデザインになった』と社内でも評判が高いんです。これは、数値でデザイン上のコンセプトや意図を説明できるようになったことが非常に大きいからだとも思っています。実際の売上げがどうなるかはこれからですが、社内での期待値は高まっています」(元田氏)

またニューロリサーチを初めて取り入れてみての感想は、「実際に脳波測定の体験もさせてもらいましたが、イメージとは違い、器具も軽く、普段とより近い環境で回答できることに驚きました。また調査後の分析やアウトプットの早さも魅力のひとつだと感じています」と宮广氏は述べている。

「実際のお店の棚を再現したシェルフにも、ニューロを活用した調査手法を応用できないかというところに興味があります。パッケージの色やデザインだけではなく、他の商品との並びの中での消費者の認識度や、お客様の動作と視線の流れをデータ化するなど、そこに、ニューロマーケティングが活かせるのではないでしょうか」(元田氏)

ニューロリサーチの今後について、元田氏はこのように述べる。

「市場が成熟してきている中で、選ばれる、選ばれないは、ほんのちょっとした差によります。脳波や生体反応を活用したニューロマーケティングは、“数秒で選ぶ”という行動に対し、ヒントとなりえるインサイトがたくさんつまっていると感じました。今後の流れとして、こういった最先端手法を活用し、より性能のいいパッケージを開発していくことがトレンドとなる日は近いのではないでしょうか」

-

RTD:

Ready To Drinkの略。栓を開けてそのまま飲める缶チューハイなど

-

缶250ml換算:

2016年4月~2019年2月アサヒビール出荷実績

-

カテゴリー感:

その商品群に対して、消費者が持つイメージ像

マーケティング本部 マーケティング企画部 担当部長

元田済氏

2008年入社(キャリア入社)、研究開発戦略部トレンドリサーチ室、マーケティング第1部、マーケティング第2部を経て、2014年よりマーケティング企画部にてRTD部の調査・分析を担当。

マーケティング本部 RTDマーケティング部 副課長

宮广朋美氏

2009年入社、量販営業を担当。2011年にRTDマーケティング部に異動し、既存ブランドを経て、2013年よりもぎたてブランドを担当。

こちらの事例でご紹介したサービス

オフラインリサーチ >

グループインタビュー200プロジェクト、デプスインタビュー700プロジェクトの年間運用実績。社内外約120名のモデレーターが調査課題やテーマに応じて定性調査をサポートいたします。

お問い合わせ・見積り依頼

*マークのついている箇所は全てご入力ください。