ニューロリサーチとは?

まず初めに、我々マクロミルという会社の使命は、「消費者の心理や実態を理解しそれを代弁すること」だと捉えています。日々変化する消費者を理解するための手段として、意識データを収集・分析するアンケートが主な手法ではありますが、昨今ではパッシブデータと言われる消費者の実際の行動ログデータを収集・解析することで、より科学的に消費者の心理や実態を把握することが可能になっています。

そして、脳波や心拍など生理情報を収集するデバイスの進化や、解釈に関連する研究の多様化を背景に、これまでは難しかった「無意識データ」を活用して更に科学的に消費者を捉えることができるのでは?と期待を寄せられているのがニューロリサーチです。

ニューロリサーチとは、人の無意識から生じる行動原理を、神経(ニューロ)活動反応を含めて推定する手法を指します。アンケートやインタビューにおいて、消費者は「あなたはどう思いますか?」と質問をされ、その質問に対する回答を頭で考えてからそれを言葉にして表現します。その際に何らかの意図や意思が働いてしまうことで、回答が加工されて、結果的に「タテマエの回答」となってしまうケースがあります。ニューロリサーチとはそのように回答者が考えて言葉にする前の、生理的な反応を捉えて解析することで、より「ホンネの回答」に迫るアプローチと言えます。もっと単純化して表現すると、アンケートやインタビューが回答者の「頭」に問いかけるものであるならば、ニューロリサーチは回答者の「体」に問いかけるものであるとも言えます。

ニューロリサーチでわかること

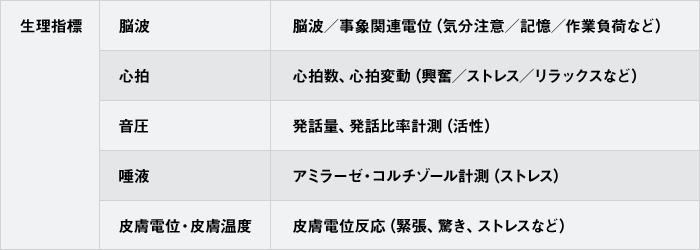

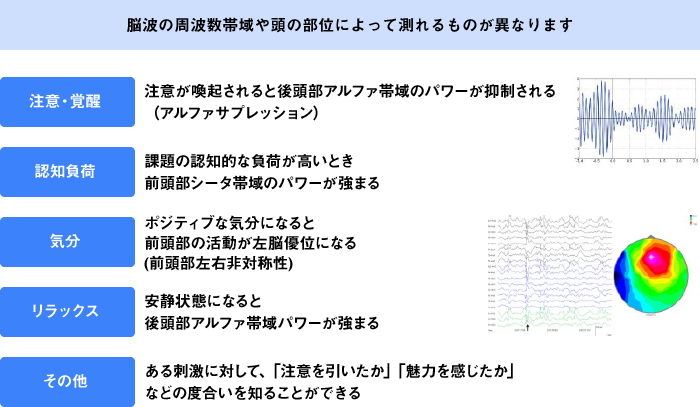

脳波や心拍などの生理情報(表1)を取得・解析することで、「注意を引いているのか」「ポジティブ/ネガティブか」「ストレスがかかっているか/リラックスしているか」など、消費者の状態を把握することが可能です(図1)。

表1 生理指標の種類

図1 脳波で測れる内容

現状では、様々な業種の企業における研究部門のお客様から、新技術の受容性評価や製品やサービスの仕様/効能評価などにご活用いただくケースが多いです。 ニューロリサーチとは、基本的には何かしらの刺激を与えてそれに対する生理反応を見るというフレームなので、今後は、広告のクリエイティブ評価や商品のコンセプト評価、パッケージ評価、Webサイト評価などへの活用が期待されています。

その中には、既存のアンケートやインタビューと補完することで新しい価値を見出すことができるテーマも存在します。 例えばパッケージ評価や商品のコンセプト評価などはその一例です。

ニューロリサーチの活用事例1

アンケートとニューロリサーチの組み合わせによる製品パッケージ調査

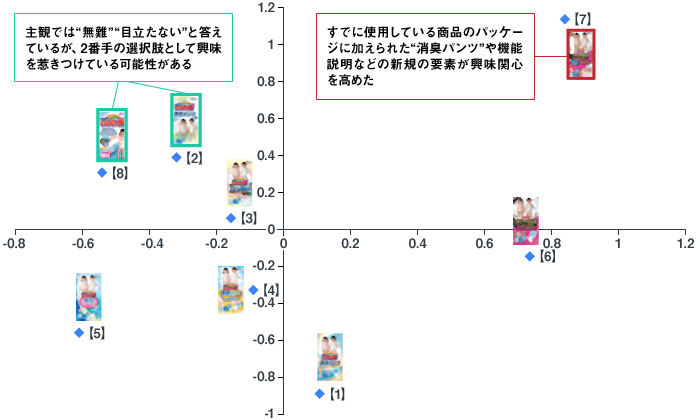

図2は、あるオムツのパッケージ評価調査のケースですが、コンセプトを提示している最中に生理指標(このケースでは脳波)を計測し、その後アンケートにも回答してもらいました。その結果を、2軸/4象限でマッピングをしています。横軸がアンケート、縦軸が脳波による評価の高低です。

図2 オムツのパッケージ評価調査結果

このマップにおいて最も示唆に富んでいるのは、左上の象限(アンケートでは評価が低い/脳波は反応している)にある項目です。アンケートでは無難・目立たない等の理由から評価が低いパッケージが脳波(生理反応)は高い反応を示しています。これらのパッケージは一般的で清潔感のあるデザインであり、オムツを購入するお母さんには潜在的に保守的な傾向が存在すると見て取れます。

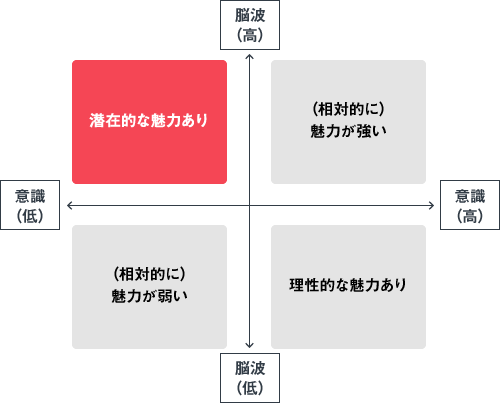

このようにアンケートとニューロリサーチを組み合わせることで得られる示唆が存在します。 このマッピングをもう少し抽象化して表現すると図3のようになります。

図3 アンケートとニューロリサーチの組み合わせによるマッピング

同様のアウトプットで、商品コンセプトを評価しコミュニケーションメッセージを改善するなどの事例も増えています。

その他にも、サービスや商品のUI評価インタビューの際、まずサービスや商品を使ってもらい、同時に生理指標を計測。その結果を基にインタビューの精度を高めるなど、既存手法との組み合わせで消費者インサイトを深める取り組みなども出てきています。

ニューロリサーチの活用事例2

Web動画のクリエイティブ改善

ニューロリサーチの活用事例として、もう一つ、広告クリエイティブ評価に用いられた事例をご紹介します。

「フリスク」を展開するペルフェッティ・ヴァン・メレ社では、新製品のローンチ時の広告キャンペーンの1つとしてWeb動画の活用を予定していました。より、ターゲットに“見てもらえる”動画にするために用いられたのがニューロリサーチの「共感度測定」という手法です。

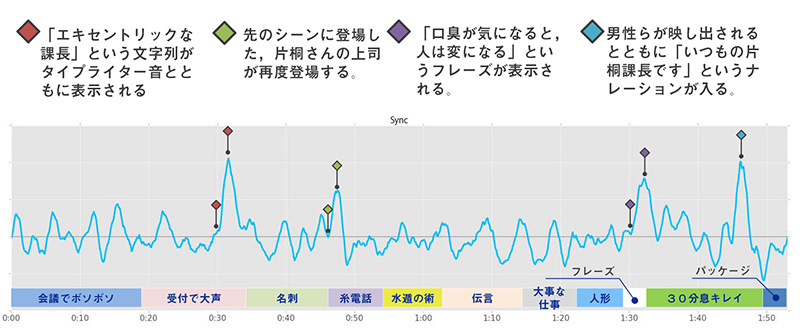

製品ターゲットとなる20~30代の社会人16名に、脳波測定器を着用の上で、Web動画を視聴してもらい、その間の脳波を測定し、共感度を測定しました(図4)。脳波の動きからは、動画の中で共感度が高まるポイントだけではなく、心が離れてしまうポイント=動画視聴をやめてしまう可能性が高いポイントも明らかとなりました。

これらの結果を元に、動画のクリエイティブを改良したところ、公開後の結果は2分という長尺の動画であったにも関わらず、15秒のTVCMとほぼ同じ、リテンションレート77%という数値を記録、多くの方が最後まで視聴したという結果を得ることができました。

これまではクリエイターや担当者の経験や勘に左右されがちだったクリエイティブを、脳波という共通言語を基にすることでより論理的で建設的な議論を行うことができたことも、動画クリエイティブ改善に役立ったと言います。

図4 脳波同期性による、共感度が高まったポイントの確認

ニューロリサーチの2つの課題

このように活用シーンが拡大しつつあるニューロリサーチですが、より広く普及するには大きく2つの課題が存在します。

一つ目は、「高い実施コスト」です。

二つ目は、「解釈された結果のKPI化」です。

但し、この半年で本格的に生理データを活用しビジネスにおけるKPI化に乗り出している企業は非常に大きく増加しています。生理データ自体は大量に収集できる環境が今後益々整ってくるので、その先にある生理データの解釈やそれをビジネス成果とリンクさせる工夫を今から始めて先行者利益を得ようという動きが加速しているようです。

ニューロリサーチの今後

ニューロリサーチは、欧米では既に1,000億円規模の市場が存在すると言われており、今後も世界各国で更なる拡大が見込まれています。

サービス提供側の工夫や計測デバイスの進化によって、ニューロリサーチの実施コストは確実に下がっていきます。コストが下がれば、活用のハードルが下がり、データの蓄積が進むことで解釈の精度が高まるという好循環が徐々に拡大していくはずです。

その中でも計測デバイスの進化は、一瞬でゲームチェンジを起こしてしまう可能性を秘めています。

現在でも、耳に簡単なデバイスを掛けるだけで脳波を測定する非常に簡易的なデバイスや、デバイスの装着すらも要らずwi-fiの電波で心拍を測定する技術など、世界中で多くの研究が進んでいます。

良質で大量な生理データを収集できるようになるタイミングに備えて、生理データの解釈に関するノウハウやビジネス成果に繋げる工夫を今から蓄積することが、将来的に大きな果実を得ることに繋がると想定されます。

著者の紹介

原 申

株式会社マクロミル エグゼクティブマネジャー

新卒で百貨店に入社後、2005年にマクロミルに入社。 営業、企画、人事など様々な部門を経て、複数の新規事業や新規サービスの立ち上げとそのグロースに従事。 株式会社マクロミル エグゼクティブマネジャー R&D本部長と、株式会社センタン 代表取締役副社長を兼任。

著者の人気記事

カテゴリー

アクセスランキング

ナレッジブログランキング

メールマガジン

マーケティングに関するホットな話題やセミナーなどの最新情報をお届けします