新型コロナウイルス感染症での巣ごもり需要やタイパの浸透により、「はやくておいしい」「消費期限が長い」というメリットから冷凍食品を日々活用するユーザーが増えていることが考えられます。日常的に利用できるようなおつまみ、ワンプレート形式の主食、おかずとしてなど冷凍食品の種類も豊富になり、お弁当用以外でも利用される場面が増えてきています。

また、直近の値上げなどで外食を控える方もいる中、お弁当を作る人も増えていることが考えられます。その結果、お弁当用冷凍食品の需要も高まってきていると考えられます。

今回は、冷凍食品市場の動向について深掘りしていきます。

- 1. 「冷凍食品市場」の動向

- 1-1. 市場全体、カテゴリ別のボリューム変化

- 1-2. 市場全体、カテゴリ別のボリューム変化の要因分析

- 2. 「冷凍食品市場」のユーザー動向

- 2-1. 購入者属性の変化

- 2-2. 購入先の変化

- 2-3. 購入商品の商品数/平均金額の変化

- 3. まとめ

※本レポートで使用するグラフはすべて「消費者購買履歴データQPR」の分析データを基にしております

※「冷凍食品市場全体」には、惣菜、米飯、スナック、麺類、その他冷凍食品を含みます。甘味・デザート系、たいやき、冷凍野菜素材などは含みません。

※スナックは、米飯/麺類以外の主食を指します。以下一例となります。

例:お好み焼き、グラタン、中華まん、粉物、フライドポテト、ピザ、アメリカンドッグ

1. 「冷凍食品市場」の動向

1-1. 市場全体、カテゴリ別のボリューム変化

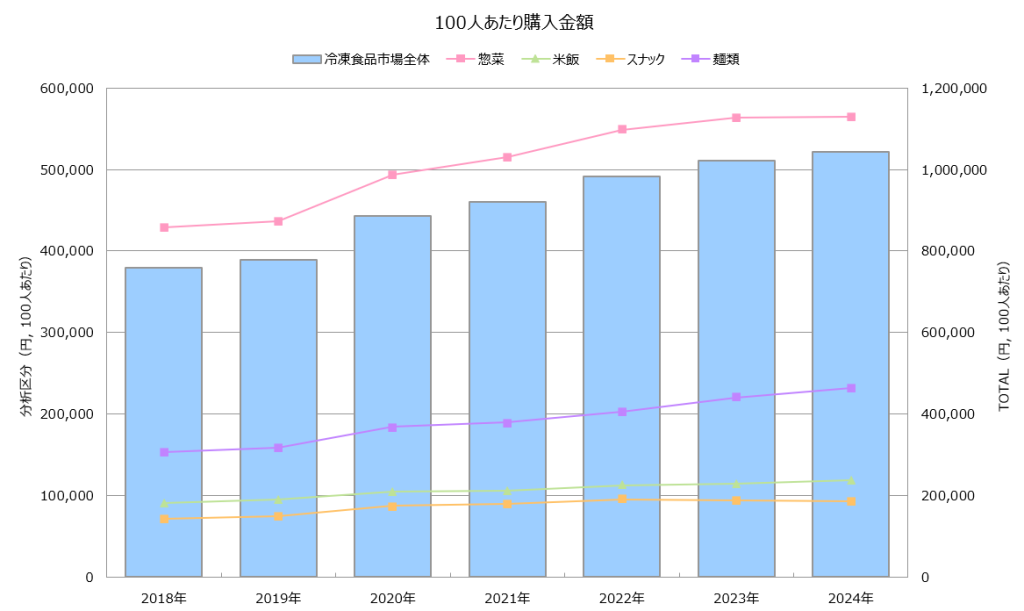

次のグラフは冷凍食品市場全体とカテゴリ別の市場ボリューム(100人あたり購入金額)の7年間の推移を示しています。

直近7年の【冷凍食品市場全体】のボリュームは2020年を機に大きく上昇。その後も緩やかな上昇傾向が見られました。コロナ影響の巣ごもり需要が影響として考えられます。

1-2. 市場全体、カテゴリ別のボリューム変化の要因分析

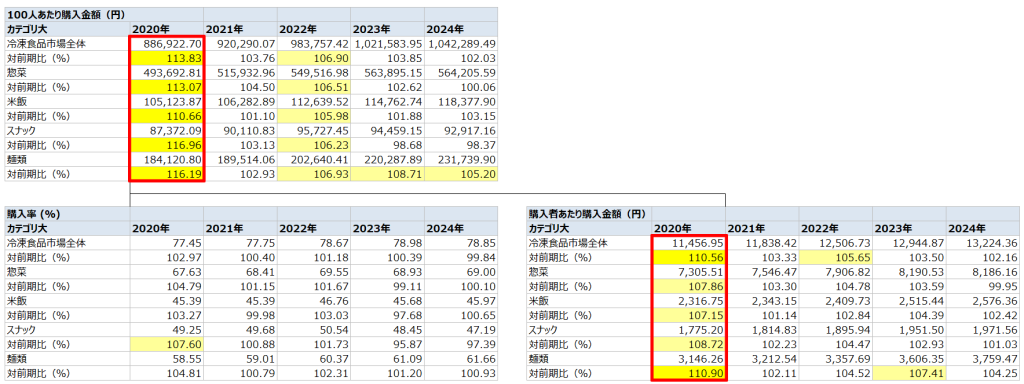

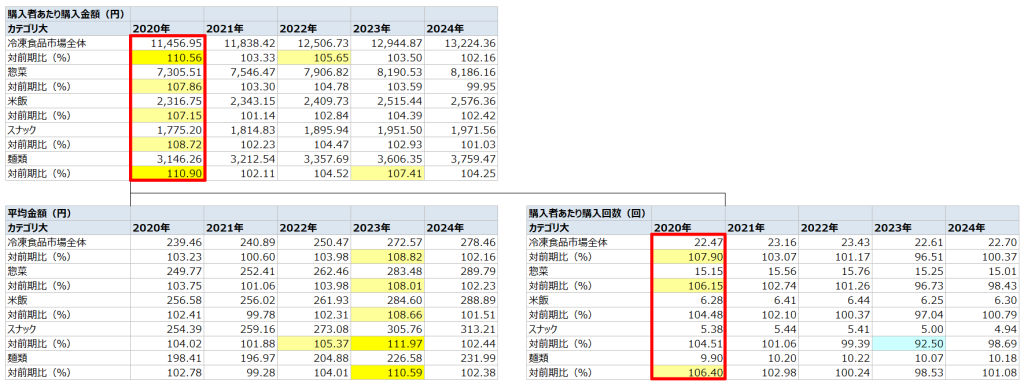

次のグラフは冷凍食品市場の直近5年の市場構造をカテゴリ別に示しています。

2019年から2020年での冷凍食品市場全体のボリューム伸長の要因としては、購入率は横ばい傾向、購入者あたり購入金額が伸長していることから一人当たりの購入量(購入金額)が増加していることが要因として考えられます。

購入者あたり購入金額を細分化すると購入者あたり購入回数が伸長しており、伸長の要因として考えられます。

カテゴリ別にみていくと2019年から2020年では特に麺類・スナックの伸長が見られ、以降も麺類については伸長傾向となりました。

また全カテゴリ、市場ボリュームは2021年から2022年でも伸長をしており、購入者あたり購入金額、特に平均金額の伸長が要因として考えられ、2022年の食品値上げの影響を受けている可能性が考えられます。

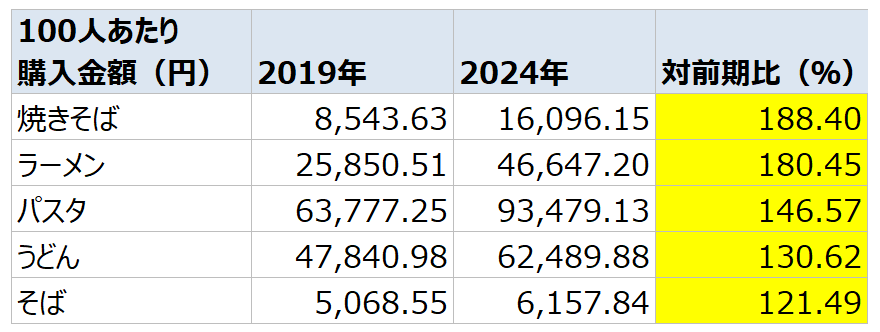

また増加の動きが大きかった麺類について、以下カテゴリを細分化して伸びたカテゴリを確認していきます。19年のコロナ前から直近24年での比較をすると、麺類の中でも焼きそば→ラーメン→パスタの順で伸長が見られました。

ここまでの結果から、2019年から2020年のコロナ禍で冷凍食品市場が大きく伸長、その後も緩やかな伸長が継続。

カテゴリ別にみていくと特に麺類・スナックの伸長が見られ、以降も麺類については伸長傾向となりました。次章では、コロナ前の19年と直近24年を比較し、現在の冷凍食品市場のユーザー動向を確認していきます。

2. 「冷凍食品市場」のユーザー動向

2-1. 購入者属性の変化

■性年代別

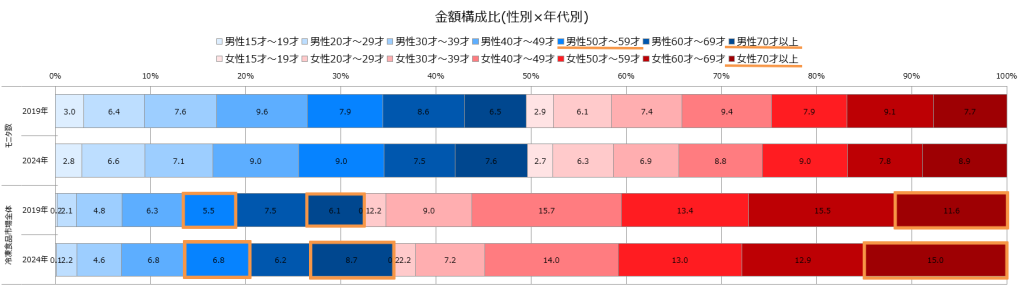

次のグラフは2019年、2024年の冷凍食品購入者の性年代別金額構成比を示しています。男女70代以上と男性50代の構成比が伸びていること、また男性の構成比率が伸長していることがわかります。

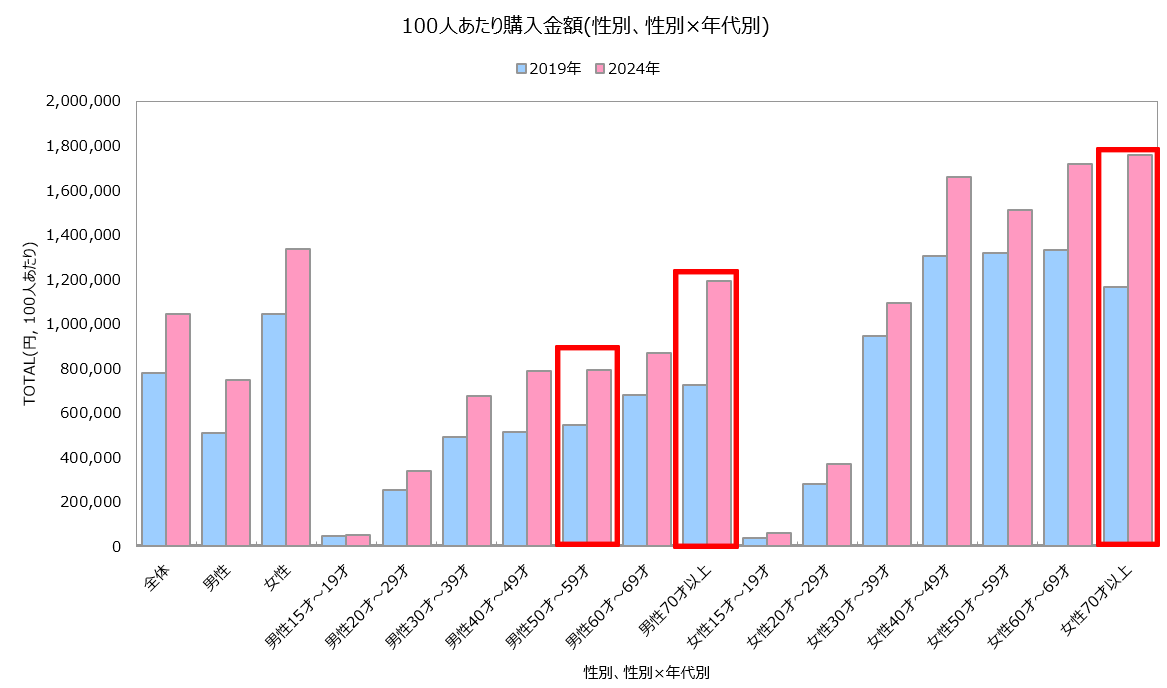

以下のグラフで、性年代別の市場規模(100人あたり購入金額)が伸長していることも確認できます。

■ライフステージ別

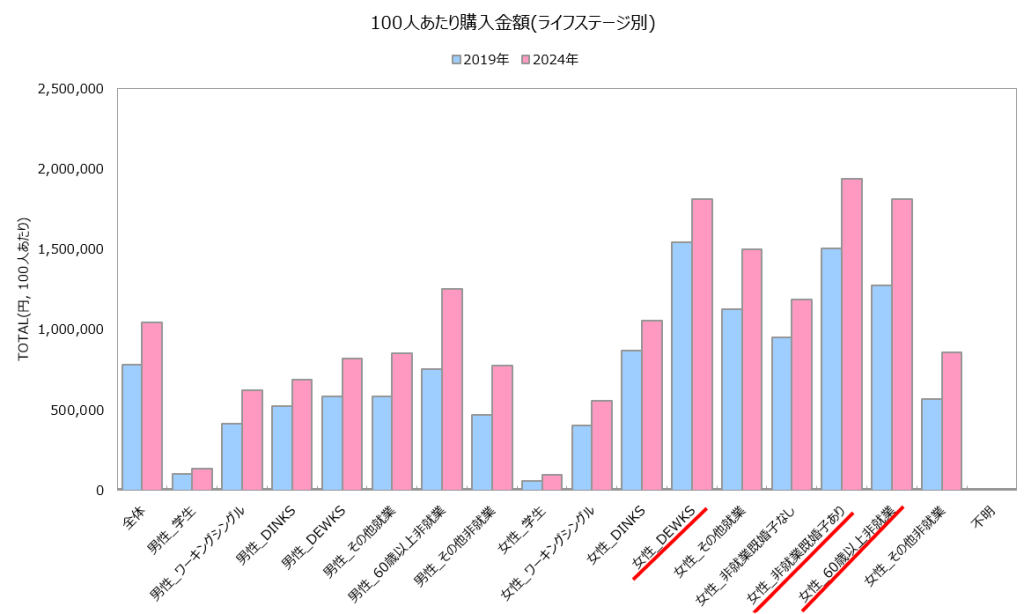

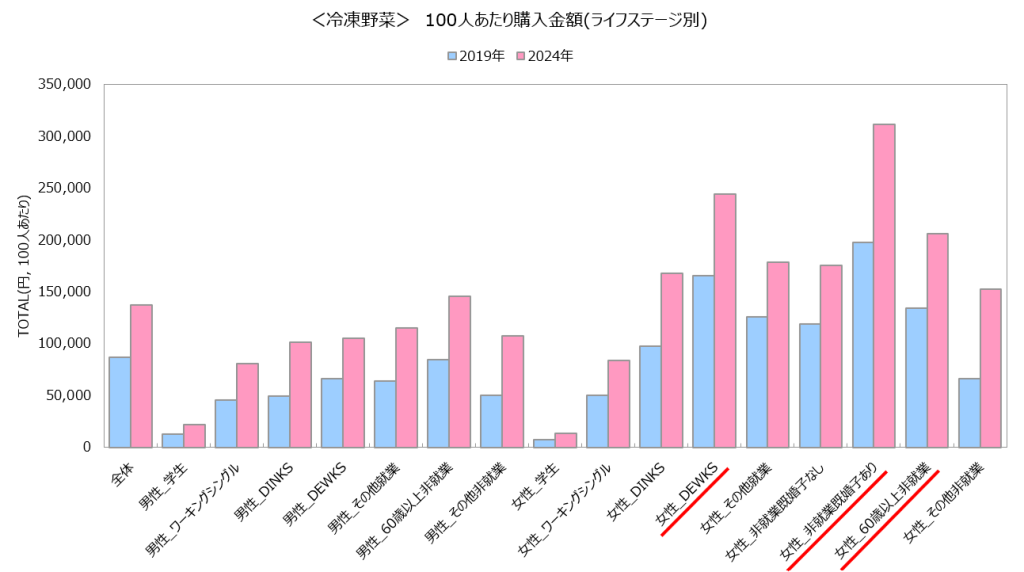

ライフステージ別に確認すると、特に女性子育て層(DEWKS/非就業既婚子あり)・女性60歳以上のボリュームが大きく、2019年から2024年での伸長も見られました。

男性60歳以上非就業・男性その他非就業について、市場ボリュームは女性に比べ小さいものの、2019年から2024年で一番伸長率が高い結果(いずれも166%)となりました。

以下は冷凍野菜市場の100人あたり購入金額ですが、冷凍食品市場と同様に女性子育て層(DEWKS/非就業既婚子あり)のボリュームは大きいのですが、そこと比較すると女性60歳以上の水準はあまり高くないことがわかります。冷凍野菜はまだ冷凍食品ほどシニア層に浸透していないことがわかります。

※「冷凍野菜市場の今とは?10年分の購買データで追ってみました」よりデータ抜粋

2-2. 購入先の変化

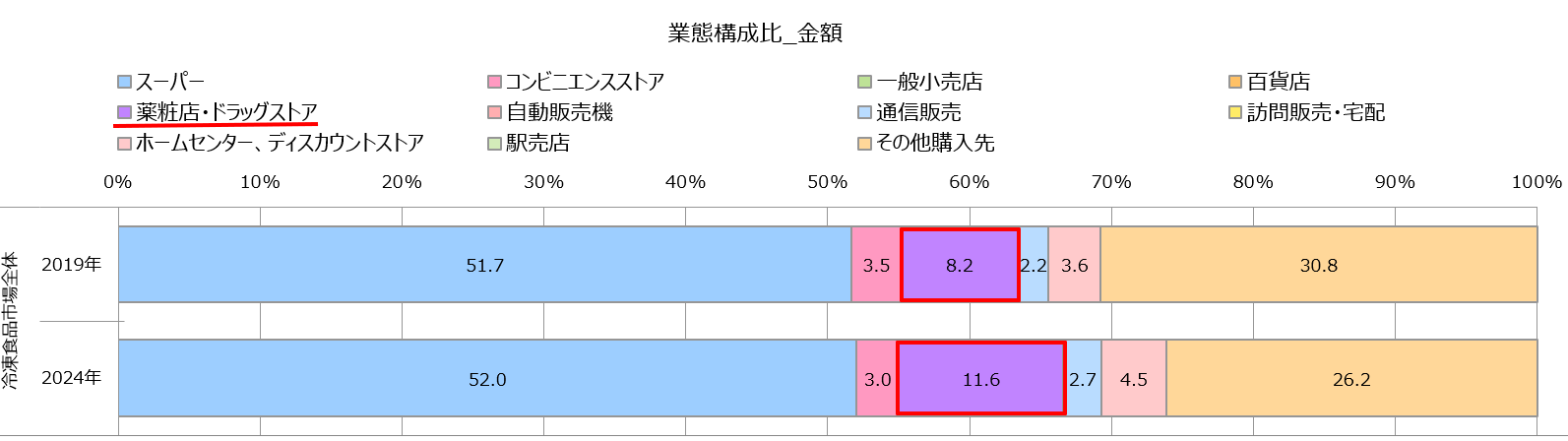

次のグラフは冷凍食品市場全体を対象とした、2019年と2024年の購入先業態構成比(金額)を示しています。

2019年から2024年でドラッグストアが大きく伸長する結果となりました。

伸長の要因として、ここ数年でカテゴリ問わずドラッグストアでの市場ボリュームが伸長しているため、ドラッグストア利用が増えたことによる影響も考えられます。

2-3. 購入商品数/平均金額の変化

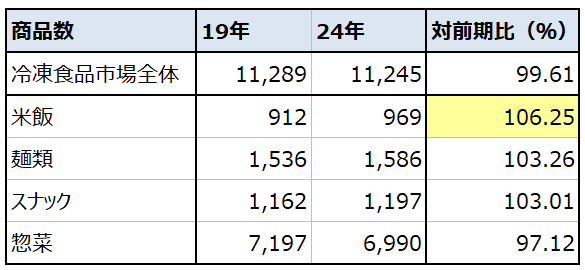

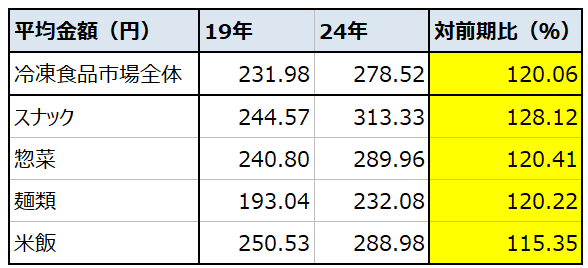

次の表は2019年と2024年の商品数と平均金額を、対前期比降順に並べています。

※商品数の集計方法:2019年、2024年に購買のあった商品数をQPRデータを元に集計

冷凍食品市場の商品数に大きな変化はなく、米飯除くその他カテゴリについても変化がない結果となりました。商品数に変化がない中、平均金額は全カテゴリで上がっている状況から値上げによる平均金額の上昇の可能性が考えられます。またそれにより購入者あたり購入金額が伸長し、市場ボリューム伸長の要因となっていることが考えられます。

カテゴリ別の平均金額をみるとスナックの伸長が大きく、冷凍食品市場全体の平均金額の上昇の要因として考えられます。

3.まとめ

・直近7年の市場ボリュームを確認すると2019年から2020年のコロナ禍で冷凍食品市場が大きく伸長し、その後も緩やかな伸長を保っていることがわかりました。

・カテゴリ別にみていくと2019年から2020年では特に麺類・スナックの伸長が見られ、以降も麺類については伸長傾向となりました。また麺類については19年から直近の24年を比較すると、やきそば→ラーメン→パスタの順で伸長が見られました。

・全カテゴリ、市場ボリュームは2021年から2022年でも伸長をしており、購入者あたり購入金額、特に平均金額の伸長が要因として考えられ、2022年の食品値上げが要因の1つとして考えられます。

・冷凍食品市場は特に【男性】【男女70代以上・男性50代以上】が金額構成比、100人あたり購入金額ともに伸長傾向となりました。ライフステージ別に確認すると、特に【女性子育て層(DEWKS/非就業既婚子あり)・女性60歳以上】のボリュームが大きく、2019年から2024年での伸長も見られました。

・ここ数年で食品のドラッグストアでの市場ボリュームが伸長している中、2019年から2024年の冷凍食品の購入先構成比を比較すると冷凍食品についてもドラッグストアが大きく伸長する結果となりました。

・冷凍食品市場の2019年から2024年の商品数/平均金額の動きをみてみると商品数に変化がない中、平均金額は大きく上がっていることがわかりました。

上記の結果から値上げによる平均金額の上昇、それにより購入者あたり購入金額が伸長し市場ボリューム伸長の要因となっていることが考えられます。

またカテゴリ別の平均金額をみると特にスナックの伸長が大きく、冷凍食品市場全体の平均金額の上昇の要因として考えられます。

冷凍食品市場はコロナ禍を機に伸長し、値上げなどもある中直近でも緩やかな伸長が見られました。カテゴリでは麺類が特に伸長傾向であり、料理の簡素化/自炊の代わりに冷凍食品を使うシーンも考えられます。直近の値上げやタイパ思考の浸透などが生活者の消費行動に影響を与える中で、今後も冷凍食品市場の動向に注目していきたいところです。

・・・皆様のご参考情報としてご活用ください・・・

消費者購買履歴データ「QPR™」

全国3.5万人のモニタよりバーコードスキャナまたは専用スマートフォンアプリを利用して、日々の購買履歴データを収集・分析し、商品購入実態をリサーチ。アンケートの実施により、なぜ購入したのかという意識も掛け合わせて聴取することができます。

著者の紹介

株式会社マクロミル 第2事業本部 アカウントマネジメント部 パネルデータビジネスユニット カスタマーサクセスグループ

谷上 菜々子

購買履歴データ「QPR」の営業として配属後、カスタマーサクセスグループへ異動。年間契約企業様へのQPR利活用促進業務に加え、データ集計業務を担当する。購買データを軸に幅広い業務領域に従事する。