セミナー、展示会、カンファレンス、社内研修、ウェビナーなど。

あらゆるイベントにおいて、参加者アンケートは“最後の接点”であり、“次の打ち手”の起点でもあります。

「満足した」

「期待外れだった」

「もっとこうしてほしかった」

そんな参加者の本音が詰まっているイベントアンケートは、形式的なものではなく、マーケティング資産としてのポテンシャルを秘めています。

この記事では、イベントアンケートの基本から、設計・配信・回収・分析・活用のコツまでを、実務者目線で解説していきます。

読み終えたとき、あなたは「アンケートを“回収して終わり”にしない設計力と使いこなし方」を身につけているはずです。

- イベントアンケートとは?:参加者の声を回収するための“仕組み”

- なぜイベントアンケートが重要なのか?

- イベントアンケートの設計:聞きたいことを“きちんと届く形 ”にする

- 配信・回収方法:オンラインとオフラインの違いとコツ

- イベントアンケートの集計・分析:回答を活かす技術

- アンケート結果をどう活かす?:マーケ・営業・社内報告への展開

- よくある失敗と改善策:アンケートが“活かされない”理由

- 社内に“アンケート文化”を根づかせるには?

- まとめ:イベントアンケートは“次の打ち手”の起点である

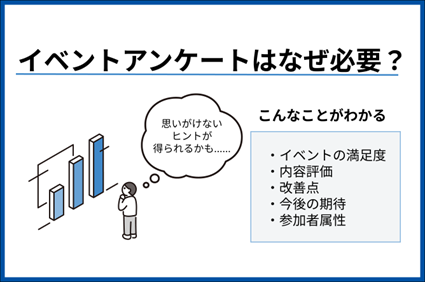

イベントアンケートとは?:参加者の声を回収するための“仕組み”

イベントアンケートとは、イベント参加者に対して実施する調査の総称であり、イベントの満足度・内容評価・改善点・今後の期待・参加者属性などを把握するための手法です。

セミナーやカンファレンスの最後に「本日のイベントはいかがでしたか?」という問いかけに答えるあのアンケートこそが、それに当たります。

主な実施目的

アンケートを実施する目的は主に以下の通りです。

| 目的 | 内容 |

|---|---|

| 満足度の把握 | 参加者の満足している・不満に感じている点を把握 |

| 改善点の発見 | 今後のイベント設計に活かす改善ヒントを抽出 |

| リード情報の収集 | 興味関心・導入意向などを把握し、営業やマーケティングに活用 |

| インサイト獲得 | 商品や市場に関する参加者の“生の声”を抽出 |

| レポート化 | 開催報告書・社内報告・登壇者へのフィードバックに使用 |

特にBtoBイベントや商談創出型セミナーでは「アンケートがそのまま“営業リスト”になる」ケースも多く、内容設計の巧拙がリード獲得数に直結します。

なぜイベントアンケートが重要なのか?

イベントアンケートは、ただ“やるべきこと”ではなく、やるかどうかで成果が変わるマーケティング施策です。以下に、実施するメリットを具体的に紹介します。

イベントの成果を数値化できる

イベントが盛り上がったとしても、「満足したか?」「今後も参加したいか?」という参加者の本音は、主催者には見えにくい情報です。

アンケートは、その“空気の手応え”を定量的に可視化することができる重要な手段です。

次回の改善点が明確になる

時間配分、資料量、イベント登壇者の話し方、会場の空調、Zoomの操作性……。

アンケートには、イベント中には気づけなかった“改善の種”が埋もれています。

しかも、参加者の自由回答は、まさに「生のフィードバック」。

「感覚ではなく実際の声」に基づいたイベント改善が可能になります。

BtoBなら商談のきっかけを作れる

たとえば、アンケートで「サービス導入に興味あり」と記載した回答者は、営業アプローチの優先対象になります。

また、「○○についてもう少し聞きたい」などのコメントは、回答者の興味や需要をより掘り下げられるサインでもあります。

最近では、MAツールとアンケート結果を連携させて、スコアリングやナーチャリングに活用する企業も増加しています。

登壇者や社内関係者への説明材料になる

セミナーの満足度を第三者の言葉で伝えることは、登壇者への感謝や社内報告での評価共有にも役立ちます。

たとえば

「わかりやすい説明で理解が深まりました」

「またこの講師の回があれば参加したいです」

のような声は社外パートナーとの信頼関係の構築にもつながります。

イベントアンケートの設計:聞きたいことを“きちんと届く形”にする

アンケートは「とりあえずやるもの」ではなく、「どう使うか」を考えた上で設計すべきです。

参加者が本音を答えやすく、主催者が活用しやすいアンケートを設計するには、以下の3つの視点が重要です。

- ゴールから逆算する設計思考

- 設問構成の基本テンプレート

- 「自由回答」にこそ重大なヒントが隠されている

1. ゴールから逆算する設計思考

「とりあえず満足度を聞く」ではなく、次のように考えることで、設問の質が一段階上がります。

- 誰に見せるためのデータか?(登壇者・社内・営業)

- どんなアクションにつなげたいか?(改善・リード獲得)

- どんな視点で集計するか?(年代別・役職別)

ゴールが明確であれば、設問は絞り込め、回答率も上がります。

2. 設問構成の基本テンプレート

イベントアンケートでよく使われる設問構成を以下に示します。

| 区分 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 導入 | 全体満足度 | 「本日のイベントはいかがでしたか?」(5段階) |

| 内容評価 | 各パートや講演ごとの満足度 | 「〇〇氏のセッションはいかがでしたか?」 |

| 自由記述 | 良かった点/改善点 | 「ご意見・ご感想があればご記入ください」 |

| 属性 | 年代・業種・職種 | 「ご所属の業種をお選びください」 |

| 今後の意向 | リード獲得・営業活用 | 「サービス導入に関心はありますか?」 |

すべてを網羅する必要はなく、目的に合わせて「削る設計」ができるかが鍵です。

3.「自由回答」にこそ重大なヒントが隠されている

自由回答欄は、参加者の生の声が集まる場所です。

特に以下のような質問は、本音を引き出しやすくなります。

- 「印象に残ったポイントはどこでしたか?」

- 「改善した方がよい点があればご記入ください」

- 「ご自身の課題に活かせそうな内容はありましたか?」

“全員に答えてほしい”のではなく、“一部の熱量ある人から引き出す”という視点で設計すると、良質なインサイトが得られます。

配信・回収方法:オンラインとオフラインの違いとコツ

アンケートの配信方法も、イベントの形式によって最適解が異なります。ここでは主な手法とその工夫を紹介します。

オンラインイベントの場合の配信・回収方法

オンラインでイベント開催する場合、アンケート配信・回収する方法は以下の通りです。

| 手法 | 解説 |

|---|---|

| チャット欄でURL送付 | ZoomやTeamsのチャットにアンケート専用URLを記載 |

| イベント後のメール | アーカイブ案内やサンクスメールと一緒にアンケート依頼 |

| LPやサンクスページへの誘導 | フォーム申込者向けに固定ページで設置しておく |

その場で回答させる工夫(例:最後の数分を“アンケートタイム”にする)が回収率を大きく左右します。

オフラインイベントの場合の配信・回収方法

オフラインでイベント開催する場合、アンケート配信・回収する方法は以下の通りです。

| 手法 | 解説 |

|---|---|

| 紙アンケートの配布 | 配布・回収コストはあるが、高齢層や会場主導型では有効 |

| タブレット設置 | ブースや出口付近で回答専用端末を用意 |

| 二次元バーコード | アンケートフォームの二次元バーコードを印刷して配布・掲示 |

スマートフォン回答を前提に、設問数を減らす/選択肢を大きく表示するなどの配慮が重要です 。

なおQuestantでは、専用URLや二次元バーコードなどによる誘導が容易に行えます。

回収率を高めるためのコツ

回収率をさらに高めるために以下の施策を実施するのがおすすめです。

- 「回答してくれた方に資料プレゼント」などインセンティブ設計

- 回答所要時間を明記(例:「約2分で完了します」)

- 回答後の画面に「次回セミナー案内」などを設置してCVポイント化

アンケートは単に“情報を得るため”だけでなく、次の行動へつなげるタッチポイントとしても設計できます。

イベントアンケートの集計・分析:回答を活かす技術

アンケートの価値は、設計や回収だけでなく、どう読み解き、どう活かすかによって決まります。

ここでは、イベントアンケートの結果をどう集計・分析し、次のアクションにつなげるかを解説します。

定量項目の集計は“平均値+分布”が基本

満足度の5段階評価などの設問では、「平均点」がよく使われますが、それだけでは見えないことも多いです。

たとえば以下のように考えることで、より多面的に理解できます。

- 平均:全体的な傾向を把握(例:4.2点)

- 分布:満足/不満層の割合を把握(例:5点が60%/3点以下が15%)

「平均は高いけど不満層も一定いる」という状態に気づけるかどうかが、次回改善のヒントになります。

クロス集計で見える“セグメント別の評価”

参加者の職種・年代・業種・初参加/リピーターなどでクロス集計を行うと、「誰に刺さったのか」「誰に響かなかったのか」が可視化されます。

たとえば…

- 営業職は「〇〇の話」が刺さっていたが、マーケ職は冷静だった

- 若年層はUXの話に興味があり、中堅層は業務効率に注目していた

- 初参加者は登壇者に高評価、リピーターはやや厳しい目

このように、同じコンテンツでも「見え方」は受け手によって変わるのです。

この知見は、ターゲティングや訴求軸の見直しにもつながります。

自由回答の読み方:まず“拾い読み”から

自由記述は、定量には表れない「文脈」が詰まっています。

しかし、すべてを読み込もうとすると時間がかかり、後回しになりがちです。

まずは以下のような方法でざっくり傾向を見るのがおすすめです。

- キーワードを目視でチェック(例:「もっと事例」「時間が短い」など)

- ポジティブ/ネガティブに分ける

- 印象的なコメントに★をつけて引用候補に

特に「固有名詞入りの称賛コメント」や「改善を具体的に述べた声」は、社内報告や次回企画への引用に非常に有用です。

アンケート結果をどう活かす?:マーケ・営業・社内報告への展開

アンケートは“回収して終わり”にせず、各関係者にとって意味のある形で展開することが重要です。

営業連携:ホットリードの抽出と即アプローチ

以下のような項目に注目し、営業部門と連携してアプローチを加速させましょう。

- 「サービス導入に興味あり」などの明示的サイン

- 自由記述に「詳しく知りたい」「社内でも話題にしたい」などの記述

- 過去参加履歴やMAスコアとの連動による行動パターン分析

即日連携できれば「記憶が残っているうち」に接点を作ることが可能です。

マーケティング部門:次回施策・コンテンツ設計への反映

以下のようにアンケート結果を使ってマーケ施策のブラッシュアップが可能です。

- 満足度の高かったテーマを深掘りコンテンツとして展開

- 不満の多かった形式(例:時間が短い、質問ができない)を改善

- 次回セミナーの集客メール文やタイトルに「参加者の声」を引用

特に、「前回参加者の評価が高かった」という事実は強力な集客要素になります。

社内共有・登壇者フィードバック:信頼構築と文化醸成

レポートをまとめる際は、数字だけでなく“声”を引用することで、受け手の納得感が増します。

| 共有先 | 活用方法 |

|---|---|

| 登壇者 | 自信につながるコメントや要望をフィードバック |

| マネジメント | イベント投資の成果として報告/次回投資判断材料に |

| チームメンバー | コンテンツや運営改善のPDCA共有に |

また、リピート施策につなげるために、「次回も参加したい」と書いた人へのフォロー設計も忘れずに行いましょう。

よくある失敗と改善策:アンケートが“活かされない”理由

イベントアンケートは、やり方を間違えると「ただ集めただけ」の形式的な作業に終わってしまいます。

ここでは、ありがちな失敗パターンとその回避法を紹介します。

失敗例1:設問が多すぎて離脱される

▶ 対策:スマホ前提で設問数は絞る。目安は「5〜8問・所要5分以内 」。

本当に必要な質問だけに集中しましょう。

失敗例2:目的が曖昧で、データの使い道がない

▶ 対策:「この質問は誰の何に使うのか?」を設問ごとに明文化する。

「回収後に分析しない項目=要らない項目」です。

失敗例3:自由回答が読まれないまま放置される

▶ 対策:最初から「3件だけ読む」「キーワードだけ拾う」など“ざっくり読む”文化を作る。

読み始めれば価値に気づくはずです。

失敗例4:回答者へのフィードバックがない

▶ 対策:アンケート結果を簡単にまとめ、参加者向けに「御礼+まとめ」を配信する。

これは“再来参加率”を上げるリテンション施策にもなります。

社内に“アンケート文化”を根づかせるには?

せっかくのアンケートも、「個人が頑張ってやっているだけ」では長続きしません。

継続的に活かすためには、チームや組織全体がアンケートの内容に関心を持つことが大切です。

アンケート文化を根付かせるためのステップ

アンケート文化を根付かせるために必要な行動は以下の通りです。

| ステップ | 行動 |

|---|---|

| ① 成果を見せる | 回収結果を社内に共有。「次回は○○を改善します」と宣言する |

| ② 小さく始める | 年間1本でもいいので「全社で使うアンケート」を運用する |

| ③ 習慣化する | 毎イベントで「アンケート振り返り→次回設計」を定着させる |

| ④ 巻き込む | 営業・企画・登壇者など、複数部門を「聞きたい側」として巻き込む |

アンケートは“顧客理解のきっかけ”である

アンケートは、参加者にとっても「自分の意見を届ける場」です。

その声を拾い、活かし、次につなげることができれば、顧客との関係は一段深いものになります。

イベントの主役は主催者ではなく、「参加者」です。

だからこそ、アンケートは単なる“データ回収”ではなく、“リスペクトの表明”でもあるのです。

まとめ:イベントアンケートは“次の打ち手”の起点である

イベントアンケートとは、参加者の声を拾い、イベントの質を高め、ビジネス成果につなげるための「問いの設計」です。

- 設計:目的に応じた設問構成で“答えやすく”

- 配信:イベント形式に応じた“回収しやすい仕掛け”を

- 分析:平均と分布、自由回答を組み合わせて内容を活かすへ

- 活用:マーケ・営業・社内への“次の打ち手”に展開

- 継続:文化として“問いを持ち、活かす”組織へ

アンケートは地味な仕事に見えて、イベントの価値を最大化する最後の一手です。

終わったあとこそ、もう一度「参加者と対話する時間」が始まります。

著者の紹介

株式会社マクロミル 事業統括本部 リサーチプロダクト部セルフリサーチユニット長

徳田 瑞樹

2008年ブランドデータバンク株式会社入社、その後2010年にマクロミルに統合。BDBの営業、運用、サービス企画、オープン調査領域の営業、サービス企画を経て、現在のリサーチプロダクト部セルフリサーチユニットへ異動。マクロミルにおいて、セルフセグメント事業(Questant、ミルトーク、Interview Zeroなど)を担当する。