マーケティングは「売れ続ける仕組みづくり」と言われます。マーケティングの成功確率を高めるには、カスタマーの視線からみた自社ブランドの価値(=選ばれる理由)を構築し、伝達していくことが重要になるため、多くの企業が定性調査や定量調査を通じて、自社や競合ブランドの商品やサービスの購入理由、ブランドイメージなどを把握しています。

もちろん、そのアプローチは正しいのですが、成熟しているマーケットでは有効に機能しないケースもみられます。製品ライフサイクルが成熟期になると、ブランド間での機能的ベネフィットによる差別化が難しく、企業の担当者が「この機能が自社ブランドの特徴」と認識していても、カスタマーから見たら「どのブランドも同じ」と認識されてしまうことがあるのです。…その結果、定量調査を実施しても、自社と競合ブランドの購入理由やブランドイメージが類似し、自社ブランドの差別化、改善点が把握しづらくなる状況が生じてしまいます。

カスタマーは、ブランド間の違いがわかっていないのか?

その一方で、マーケッターの皆さんも、日々生活者として、「このブランドは●●なイメージ、あのブランドは★★なイメージ」と、その正誤に関係なく、ブランドのちょっとした違いを意識して買い物をしていると思います。その意識がブランドの選択に大きく影響した、ということがあるのではないでしょうか?定量調査を実施すると、ブランド間で明確なスコア差とならないことも多くありますが、なぜこのようなことが生じるのでしょうか?その理由は、“生活者の立場に立ったアンケート設計になっていないため”だと考えられます。本来、分析とは、「比べることであり、その比較によるギャップを通じて、示唆を見つけること」です。つまり、比較視点を間違えると、カスタマーを正しく理解することが難しくなります。ここからは、私が携わった事例や、弊社が提供する分析手法を通じて、「案外見落としがちな比較のイメージ」をお伝えしたいと思います。

事例:自社とベンチマーク企業のブランド差を明確にしたい

電機メーカーの広報担当者様から、以下のようなご相談を受けました。

「自社は業界2位のポジションで、第1位の企業をベンチマークしています。各種のコミュニケーション活動を展開しており、その1つとして毎年ブランドイメージ調査を実施しています。現場の肌感覚的には、第1位の企業と自社のブランドイメージには、スコア差があると思っていたのですが、調査結果を見ると、両社ともにほぼ同じスコアでした。本当にブランドイメージには差がないと判断していいのか困っています。」

そこで、ブランドイメージ調査の調査票を見てみました(図1)。

図1 自社とベンチマーク企業のブランドイメージの聴取方法

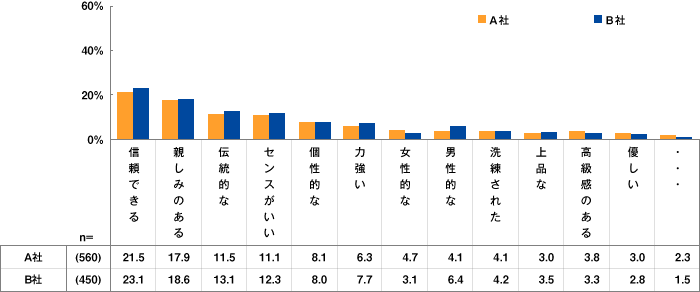

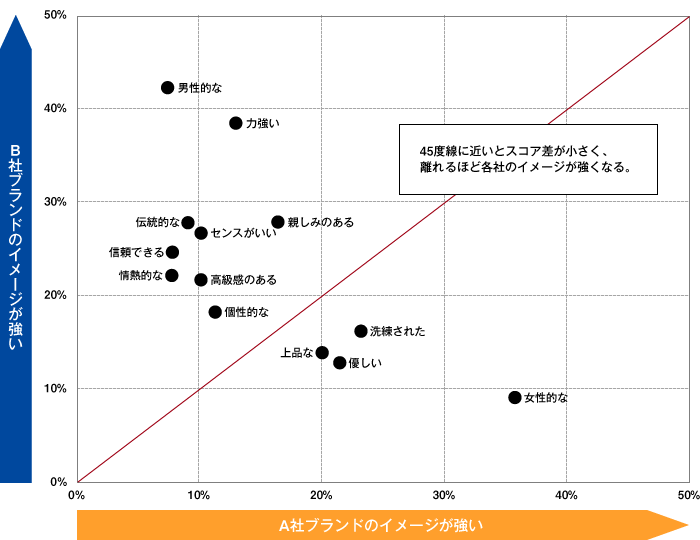

このように、それぞれの企業のブランドイメージを各企業の認知者に対して、複数回答(マルチアンサー)で聴取していました。また同時に、両社のブランドイメージのスコア差が数ポイントで、統計的に有意かどうか判断に悩みそうな結果でもありました。 ブランドイメージ調査としてはよくある聴取方法ですが、比較視点を変えると違った調査結果になります。先ほどの質問では、「各企業の認知者に、それぞれのブランドイメージ」を聴取しており、「両社の比較」は含まれていません。そこで先ほどの質問に加えて、各企業イメージについて両方の企業の認知者に対し、「どちらの会社のほうがイメージとして強いか」といった一対評価の質問を聴取しました(図2)。その調査結果が図3と図4です。

図2 両社のブランドイメージを一対評価で比較

図3 各社のブランドイメージを複数回答(MA)で聴取

図4 各社のブランドイメージを一対評価で聴取

2つの調査結果を比べると、両社のブランドポジションがわかりやすくなりました。カスタマーには、自社(A社)は「洗練された女性らしいブランド」、第1位の企業(B社)は「男性的で、信頼できるブランド」というイメージを持たれていたのです。また、KPIとして重視していた「信頼できる」「センスがよい」という点が劣っていることも明確になりました。担当者が感じていた仮説は間違っておらず、適切な比較視点で聴取していなかったため、カスタマーの感じる差異が見えにくくなっていたのです。

トレードオフを意識してカスタマーの理解を深めよう

先ほどの事例は、ブランドイメージの一対評価でしたが、マーケティングを考えるときに、リソースをどこに集中的に投入し、どこを捨てるのかといったトレードオフを意識することも重要です。多くの企業の担当者から、「搭載している機能・サービスが多すぎるので、取捨選択したい」「自社の商品やサービスの魅力のなかで、何を訴求すべきか決めたい」という相談を受けることが多々あります。そのときは定量調査で、機能・サービスの魅力度、特徴の魅力度を5段階のスケール尺度で聴取することが多いのですが、すべて魅力的に感じ、思うように意思決定できないケースが見られます。このような消費者の嗜好や選好の差を明確するためのデータ聴取方法として、MaxDiff法を紹介します。

MaxDiff法(消費者の嗜好や選好の差をより明確に把握するためのデータ聴取方法)

MaxDiff法とは、Maximum Difference Scaling (差異を最大にする測定方法)のことで、トレードオフを活用しカスタマーの嗜好や選好の差をより明確に把握するためのデータ聴取方法です。定量調査では、何かを犠牲にしなければならないとき(トレードオフのある状況)と、犠牲にしなくてもよいとき(トレードオフのない状況)とでは回答傾向が異なります。また、企業としても、製品スペック、コミュニケーション表現など、すべての要素を取り入れることは不可能であるため、取捨選択をする必要があります。それらを解決する1つの分析方法がMaxDiff法です。

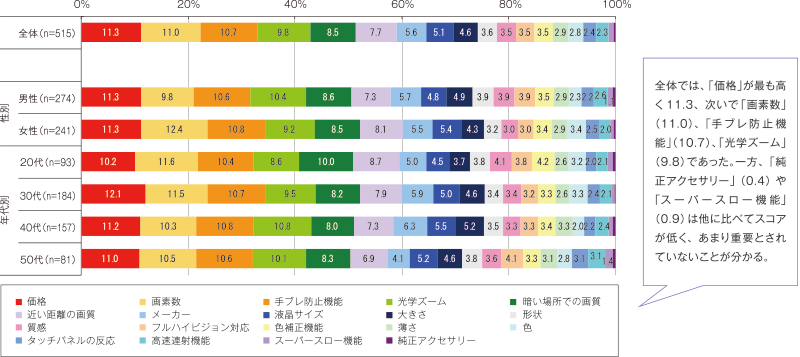

以下は、MaxDiff法の調査画面(デジタルカメラの重視点)ですが、提示した重視項目の中で「最も重要なもの」と「最も重要ではないもの」を1つずつ回答し、これを複数回繰り返します。そして、重視項目の比較(対戦)から、各項目の評価得点を算出します(図5~6)。

図5 MaxDiff法の調査画面

図6 MaxDiff法の調査結果

一般的な定量調査では、各重視項目について、「とても重視する」~「まったく重視しない」といった尺度で質問することが多いですが、すべての項目で重視するが高くなる傾向があります。そこで、1つしか選べないという“強制的に比較する状況”を作り出すことで、重視項目の優先度を明確にするのがMaxDiff法の特徴です。従来似たような分析方法として、AHP(階層分析法)がありましたが、聴取できる項目数に限界がありました。MaxDiff法は項目数が多くても対応できる点がメリットです。

調査目的に合わせた適切な比較をもとに、カスタマーの理解を深めよう

再掲になりますが、分析とは「比べることであり、その比較によるギャップを通じて、示唆を見つける」ことです。多くの人が比較する視点として「対象者のセグメンテーション」(年代や利用頻度などの表側、BD軸)に目が行きがちです。ただし、今回の例のように「評価対象の比較」も意識することが重要です。また、先ほどの事例を応用すると、自社の強みや弱みなどを把握することも可能です。もちろん、すべて調査項目で一対評価などを行う必要はありませんが、調査目的に合わせて、2つの比較視点を活用し、カスタマーの理解を深めていくことが、行動データが収集しやすくなった今日において、マーケティングリサーチの有効活用としても重要だと思います。

著者の紹介

渋谷 智之

株式会社マクロミル リサーチソリューション本部 第1ソリューション部

シンクタンクにおいて、流通・サービス業などの業界動向や企業の経営戦略の分析、白書の執筆などを担当。その後、インフォプラント(現マクロミル)に入社。消費財から耐久消費財サービスにおける幅広いカテゴリーにおいて、調査企画提案~調査票設計~分析作業に携わる。マーケティングやリサーチに関するセミナーで研修講師を担当。

著者の人気記事

カテゴリー

アクセスランキング

ナレッジブログランキング

メールマガジン

マーケティングに関するホットな話題やセミナーなどの最新情報をお届けします