全数調査とは、調査対象となる集団の全体を調べる調査方法です。全数調査の例には、国勢調査や全国学力調査などがあります。この記事では、全数調査と標本調査の違いや、それぞれのメリット、デメリットについて解説します。全数調査や標本調査を自社プロダクトのマーケティング施策に取り入れたい際には、参考にしてください。

全数調査・標本調査とは

全数調査、標本調査それぞれの特徴について解説します。

全数調査とは

全数調査とは、設定した条件に当てはまる全ての対象について調査を行う方法です。全部調査、悉皆調査(しっかいちょうさ)とも呼ばれ、英語表記では、「Complete Enumeration」と記載されます。全数調査の例については、後述します。

標本調査とは

標本調査は、全数調査と対をなす言葉です。調査対象の集団から、一部の対象(標本)を抽出して、その集団全体を推測する調査方法です。標本(サンプル)を抽出することから、サンプリング調査と呼ばれることもあります。標本調査の例については、後述します。

全数調査の例

全数調査はさまざまな場面で活用されています。ここでは、全数調査を使った例を3つ紹介します。

国勢調査

国勢調査には、全数調査が使われています。国勢調査とは、5年に1度実施される日本に住む全ての人を対象にした調査のことです。国勢調査では、個人の年齢・性別・出生年月・配偶関係・国籍・就業状態、世帯の世帯人員数、住宅の広さ・建て方・保有状況などを調査します。

学力調査

文部科学省が平成19年度から実施している「全国学力・学習状況調査」にも、全数調査が使われています。学力調査は、原則として小学校第6学年、中学校第3学年の全児童生徒が調査対象です。平成22年と24年は標本調査が行われましたが、平成26年以降は、全数調査が実施されています。

参考:全国的な学力調査(全国学力・学習状況調査等)|文部科学省

経済センサス

経済センサスとは、5年ごとに総務省管轄で行われる、全産業分野における事業所及び、企業の経済活動の実態を全国的・地域別に明らかにする全数調査です。調査対象は、全ての事業所、企業です。事業所や企業の名称のほか、電話番号、所在地、経営組織、従業者数、主な事業の内容、資本金額、売上(収入)金額、費用総額及び費用項目、事業別売上(収入)金額などを調査します。

標本調査の例

標本調査も、さまざまな場面で活用されています。ここでは、標本調査の2つの例を紹介します。

視聴率調査

テレビ番組やその放送時間帯が、どのくらいの人や世帯に見られているかを調査する視聴率調査には、標本調査が使われています。全国の調査対象者の中から、関東2,700世帯、関西1,200世帯など、標本を抽出して、調査を行います。調査方法は、標本に抽出された世帯のテレビに計測器をつけて行います。調査期間は52週で、期間中は毎日調査を実施します。

内閣支持率調査

内閣支持率調査とは、新聞社やテレビ局などによる、電話を使った標本調査です。全国の18歳以上を対象に、コンピューターで無作為に数字を組み合わせて作った番号に電話をかける、RDD方式で調査を実施します。「RDD」とは「ランダム・デジット・ダイヤリング(Random Digit Dialing)」の略語です。

全数調査のメリット・デメリット

全数調査には、メリットとデメリットがあります。それぞれについて解説します。

全数調査のメリット

設定した条件に当てはまる全ての対象に調査を行う全数調査を利用すると、正確なデータが得られます。全数調査のメリットを以下で2つ解説します。

調査結果に差異が生じにくい

全数調査を実施すると、偏りのない正確なデータが得られるため、信頼性につながります。全数調査は、設定した条件に当てはまる全ての対象に調査を実施します。そのため、調査結果に誤差が生じにくいことがメリットです。

さまざまな区分で調査ができる

全数調査は、全国などの大規模な地域で実施した場合は都道府県や市区町村、年齢、性別など、さまざまな区分(セグメント)で調査が可能です。さらに細かく、丁目や町会、字(あざ)など小地域に分けることも可能です。そのため、多角的な情報を得られるメリットがあります。

全数調査のデメリット

全数調査は、調査対象の規模が大きくなればなるほど、負担が大きくなるデメリットがあります。調査データの集計・分析作業においてはデータが膨大な分、人員コストがかかる点は否めません。また、アンケートの告知や回収する費用も必要です。例として全数調査で実施している国税調査は、令和2年の予算として729億円が計上されています。

以上のことから、マーケティングリサーチにおいて全数調査を実施することは難しく、標本調査を実施することが殆どです。

標本調査のメリット・デメリット

標本調査のメリット、デメリットをそれぞれ解説します。

標本調査のメリット

調査対象となる集団の全体から標本を抽出することで調査対象の数が減るため、全数調査に比べると費用や時間、集計や分析にかかる労力を抑えられるメリットがあります。調査を実施するにあたり、費用や人員に限りがある場合や、調査対象となる集団が大きく、全数調査の負担が大きい場合には標本調査が有効です。

標本調査のデメリット

調査対象となる集団の全体から一部を標本として抽出するため、標本誤差・測定誤差が生じやすい点は、デメリットといえるでしょう。調査対象となる集団全体の傾向や数値については、推測するほかありません。なお、標本誤差とは、標本値と母集団値との差を指す言葉です。標本調査を実施する場合は必ず標本誤差が発生すること、標本の数が少ないほど誤差は大きくなる点は留意しておく必要があります。

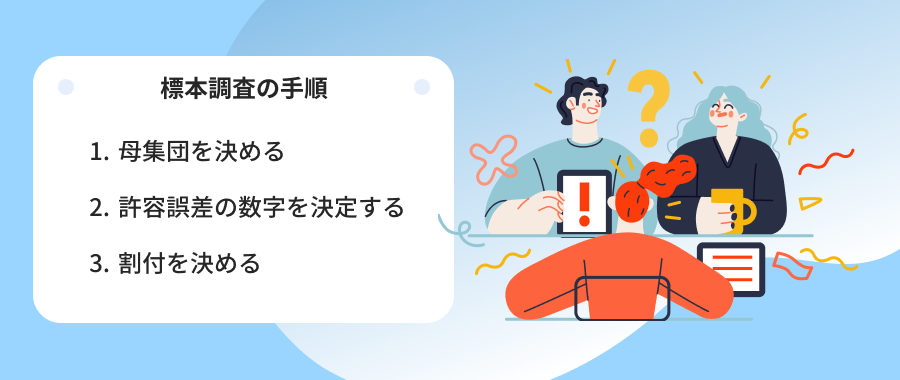

標本調査の手順

前述のとおり、マーケティングリサーチにおいては、標本調査が多くの場面で採用されています。ここでは、標本調査を実施する場合の手順を3つに分けて解説します。

1.母集団を決める

標本調査を実施するには、まず母集団を明確にします。母集団とは、調査対象となる集団の全体を指す言葉です。調査を実施する目的に沿った調査対象者の条件を定義することが、母集団の決定には欠かせません。

2.許容誤差の数字を決定する

母集団を決めたら、許容誤差や信頼水準を定めます。許容誤差とは、アンケート結果が母集団の見解をどれだけ反映しているかを示す割合です。基本的には、5%前後、高くても10%以下に設定しましょう。信頼水準は、同じ母集団から標本を繰り返し抽出する場合に、母数が含まれる区間の割合です。

3.割付を決める

最後に、割付を決めます。割付とは、性別や年齢などのセグメント別に対象者と集める数を決めておくことです。割付を決めず、ランダムにアンケートを回収した場合、回答数の多かった特定のセグメントの意見が大きくなりすぎるなど、結果に偏りが生じる恐れがあるためです。

参考:市場をセグメントに分ける重要性とは?分け方やメリットと合わせて解説

まとめ

調査対象となる集団(母集団)の全てを調査する全数調査と、標本を抽出して全体を推測する標本調査は、対の関係です。全数調査は、正確性に優れる一方で、集計や分析などにかかる費用や人員の負担が大きく、マーケティングリサーチには不向きです。標本調査を取り入れる場合は、まず調査対象となる集団(母集団)を決めます。そして標本誤差や信頼水準の基準を明確にしたうえで、結果に偏りが出ないよう、割付を決めましょう。

マクロミルでは、総合マーケティング支援企業として「データ利活用支援事業(データ・コンサルティング)」と「マーケティング施策支援事業」を、一気通貫で提供しています。調査の実施には、オンラインリサーチとデジタルマーケティングリサーチを中心に、多様な社会・消費者ニーズを分析し、的確な消費者インサイトを提供するマクロミルをご利用ください。