生活者の選択肢は、かつてないほど多様化しています。膨大な商品やサービスの中から自分に合うものを選ぶことは、大きな労力を伴います。こうした時代に企業が提供すべきは「探索の負荷を減らす仕組み」、すなわち一人ひとりに最適化された情報や体験を届ける「パーソナライズ」ではないでしょうか。

本記事では、マクロミルCRM・CX支援の事業責任者・原田俊が、1,550名の生活者調査から、パーソナライズの「カテゴリごとの重視点」と「期待と実感のギャップ」を明らかにします。

- はじめに

- ■デジタル化の進展とパーソナライズの今日的位置づけ

- ■パーソナライズ成功事例と、生活者実感の乖離

- 生活者のパーソナライズコミュニケーションへの意識

- ■カテゴリによって、サービス・ブランド選定時の重視点は異なる

- ■パーソナライズを求めている生活者たち

- ■ほとんどのカテゴリでパーソナライズは不十分

- ■パーソナライズを受けた経験は少なく、カテゴリによって手法は様々

- ■パーソナライズはロイヤリティに効く

- ■どのようなパーソナライズを求めているか?

- ■パ―ソナライズに利用してよいデータとは?

- ■パーソナライズしてほしいチャネルは?

- ■調査概要

- まとめ

はじめに

■デジタル化の進展とパーソナライズの今日的位置づけ

本稿をお読みのビジネスパーソンは、日々目まぐるしく変化し続けるビジネス環境にいかに対応していくか苦心されているのではないでしょうか。

例えばマーケティングにおいては、過去数十年にわたって君臨してきたマスメディア中心のリーチ獲得・サービス認知、顧客の新規獲得戦略に陰りが見えてきていると言われます。その要因として考えられるのは主に以下の生活者の変化になります。

- 日本人口は2008年をピークに減りはじめており、日本市場のみをターゲットにする限り、自社サービスの顧客になりうる層(潜在顧客)は増えない

- 生活者のライフスタイルは多様化し、かつてのように性別や年齢、居住地で人のライフステージをカテゴライズできなくなっている

- 生活者の興味関心の多様化に伴い、コンテンツの作り手・発信者がマスメディアからニッチな個人にシフトしたことで、特定のメディアを通じて同一の興味関心を持つ人にリーチすることが難しくなった

- 家で観る映画すら倍速で視聴するような生活者のタイパ志向の高まりにより、従来型の広告フォーマット(強制視聴、尺の長さ等)に我慢できなくなっている

- 生活者の健康被害への懸念がある商材(アルコール、オンラインゲーム等)のマスメディアでの宣伝が再考・規制される風潮がある

企業は生き残りを賭けて、これら生活者の変化に合わせた戦略を取らざるを得ません。その戦略の実現手段が、デジタルマーケティング施策(ネット広告やインフルエンサーマーケティング等)による特定トライブ(共通の趣味・関心・ライフスタイルを持った集団)へのリーチであり、CRM(顧客関係管理)施策による自社既存会員のロイヤリティの向上、囲い込み、LTV(ライフタイムバリュー。顧客一人当たりの一定期間の売上)最大化であることは疑いがないでしょう。特筆すべきは、これらの手法がデジタルテクノロジーの進化によって実現できるようになった点です。

また、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)という文脈においても、単純にITソリューション導入によるサービスや業務プロセスの改善・効率化にとどまりません。デジタルテクノロジー(データを含む)の活用により、顧客への提供価値の向上やビジネスモデルの転換、それによる競争優位性の確立が求められています。

こうした顧客向けDXが求められる背景には、デジタル化の普及・進展に伴って、生活者が企業に求める顧客体験(CX)基準の高まり、それに伴った新たな競争があるでしょう。

- スマートフォンやEC、アプリの普及により、企業は生活者とのタッチポイントをオンライン上で持つようになり、生活者のニーズに即応するサービス提供が求められるように

- 生活者はオンラインと従来の店舗等のタッチポイントをメリットに応じて使い分けるようになり、それらが連携しシームレスに統合された体験(いわゆるOnline merged Offline)を期待するように

- デジタル化がもたらした技術の民主化によって各業界の参入障壁が低下し、新しい提供価値をもつ後発企業や異業種参入企業によって競争環境が激化しているため、こうしたCXをめぐる競争への対応は生き残る上で不可避に

顧客向けDXの対象プロセスは、サービスの認知、態度変容、購入、ロイヤリティ向上と「顧客ライフサイクル」の全てのプロセスになります。その中には「マーケティングの4P」(製品、プロモーション、流通経路、価格)は全て含まれるため、DXの方が広義の「マーケティング」よりも大きい課題と言えるでしょう。

デジタルマーケティング、顧客向けDXの重要化は、デジタル化によって一人のユーザー/顧客を識別できるようになったことに端を発しています。この行きつく先は、これまでどのユーザー/顧客に対しても一様に提供されていたコミュニケーションや体験を、ユーザー/顧客ごとに最適化する「パーソナライズ」です。

1993年にD.ペパーズとM.ロジャーズによって「One to Oneマーケティング」が提唱された当時は、携帯電話はおろかコンピュータでさえ一般家庭に普及しておらず、ましてや今日のようなユーザーに関するビッグデータも皆無の状況でした。それにもかかわらず、「デジタル化」によって引き起こされるであろう未来を見据えて、あらゆるコミュニケーションがパーソナライズされ、企業は市場シェアでなく顧客シェアを取りに行く戦略に変わっていく、と予見した彼らの先見性には驚かされます。

その後、パーソナルコンピュータの普及、インターネット利用者の増加、スマートフォンやコネクテッドデバイスの普及、ECやアプリ等のサービスの一般化に伴い、パーソナライズに不可欠である人やモノに関するデータは爆発的に増加しました。あわせて、機械学習やディープラーニング等のデータを分析・活用するための手法も出現し、One to Oneマーケティングの実現に向けて、技術環境が着実に近づいているのは周知の通りです。

■パーソナライズ成功事例と、生活者実感の乖離

パーソナライズが有効な手法だとされている中で、どんなデータを用いて、どんなチャネルで、どのような内容のパーソナライズコミュニケーションで効果があるかは、各企業がトライ&エラーで検証しなければなりませんでした。

昨今ではCDP、MA等のツールを導入している企業は多いと思いますが、パーソナライズにチャンスを感じ、こうしたツールを用いてトライした企業の先行事例がオンライン上に多数掲載されています。以下一部紹介します。

●Salesforce様のクライアント事例

https://www.salesforce.com/jp/resources/articles/personalization-definition/#06

●プレイド様(「KARTE」を提供)のクライアント事例

https://cxclip.karte.io/casestudy/case/

●ブレインパッド様のクライアント事例

https://www.brainpad.co.jp/rtoaster/blog/personalize_casestudy/

これらのサイトで紹介されている事例を見ても、パーソナライズを行うことがプラスの効果を生むことは明確です。

しかし、これだけ事例が豊富にあるにも関わらず、いち生活者として自分たちが企業から受けているコミュニケーションや体験が、我々一人ひとりに最適化されているという実感はあまりありません。

ECサービスから自分の閲覧した商品のリマインドが来たりはするものの、会員登録したサービスからくるメールやLINEのコミュニケーションのほとんどは、自分に関係の薄い案内ばかり。そのため、サービスやアプリからの通知を切ったり、メールの配信設定を変えたりする方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こうした実感は自分ひとりだけのものなのか、それとも世の中全体が感じていることなのか。まずそれを把握することで、企業のパーソナライズの在り方の方向性も見えてくるのではないかと考えました。

そのため、マクロミルの調査パネル1,550名を対象に、各カテゴリにおけるパーソナライズコミュニケーションの実施状況を調査しました。その上で、それが生活者にとってどのような価値を生み、結果として企業の目指す商品やサービスのロイヤリティ向上に貢献しているかを分析しました。

次章でその結果を見ていきましょう。

生活者のパーソナライズコミュニケーションへの意識

■カテゴリによって、サービス・ブランド選定時の重視点は異なる

まず、CRMやCXに力を入れていると思われる10の<サービスカテゴリ>を提示し、生活者が実際に利用しているものを尋ねました。

そのうえで、そのカテゴリにおけるサービス・ブランド選定時に重視するポイントをヒアリングしました。

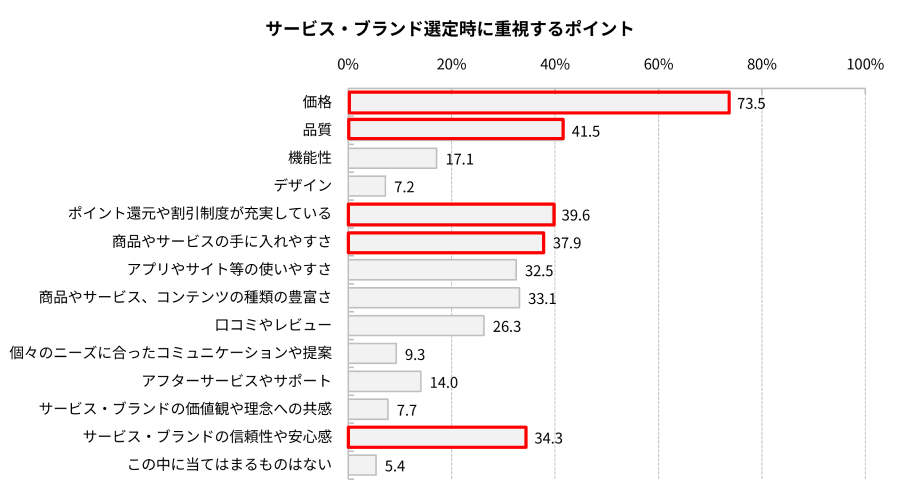

<小売業/モール系EC>カテゴリでは、「価格」が最も重視されており、次いで「品質」「制度が充実」「手に入れやすさ」「信頼性や安心感」の順でした。

<小売業/モール系EC>

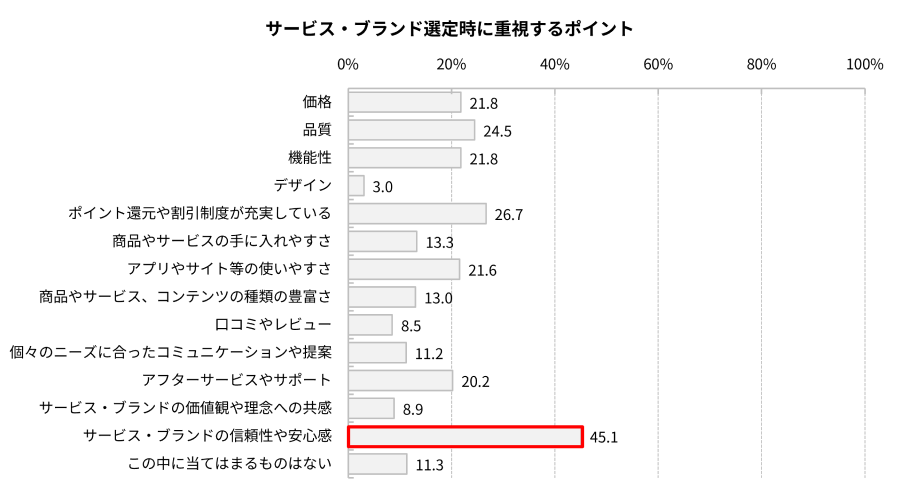

一方で<金融サービス>カテゴリでは、「信頼性や安心感」が最も重視され、次いで「ポイント還元や割引制度の充実」が挙げられました。このように、カテゴリごとで重視点は大きく異なっていることがわかります。

<金融サービス>

重視点を機能的価値/情緒的価値に変換して比較すると、<小売業/モール系EC>をはじめとする多くのカテゴリでは、価格や品質、機能性といった機能的価値が優勢でした。一方、<金融サービス>カテゴリでは、信頼性や安心感といった情緒的価値がより高く評価される結果となりました。

生活者が自身のお金を預けたり、いざというときのセーフティネットになったりする<金融サービス>では、生活者から信頼を得ることが何よりも重要であることがうかがえます。

また、「個々のニーズにあったコミュニケーションや提案」(=パ―ソナライズコミュニケーション)を重視する割合の高かったカテゴリは、<教育サービス(32.4%)、エンターテインメント(13.2%)、金融サービス(11.2%)>であり、生活者の進路や暮らしに直接影響を与えるカテゴリ、選択肢が無数に存在するカテゴリにおいて顕著でした。

■パーソナライズを求めている生活者たち

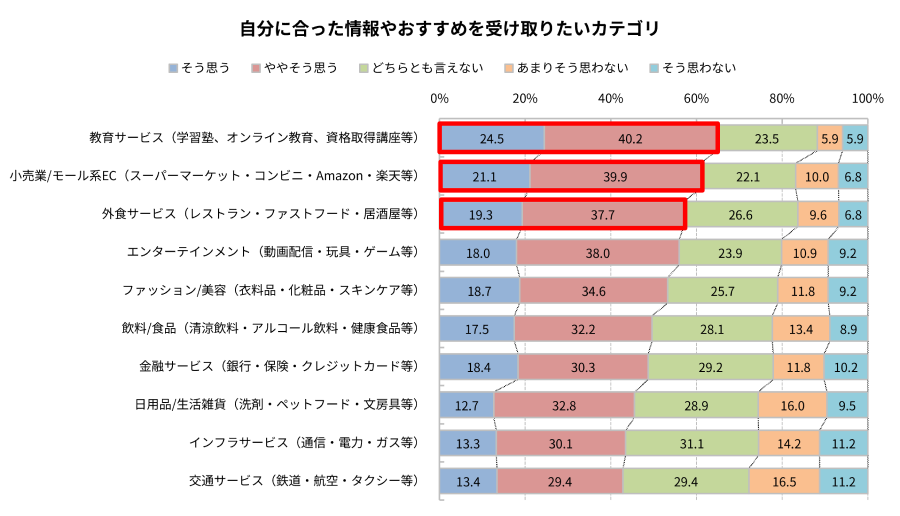

設問を少し変え、10のカテゴリを提示し「以下のカテゴリの企業から、WEBサイトやアプリ・会員サービスを通じて、自分に合った情報やおすすめを受け取りたいか」と尋ねました。上位から順に、<教育サービス(64.7%)、小売業/モール系EC(61.0%)、外食サービス(57.0%)>という結果でした。

商品やコンテンツの選択肢が多いカテゴリ(<小売業/モール系EC>や<エンターテインメント>等)、意思決定が将来や生活に直結するカテゴリ(<教育サービス>や<金融サービス>等)におけるパーソナライズの希望は非常に高いと言えるでしょう。

■ほとんどのカテゴリでパーソナライズは不十分

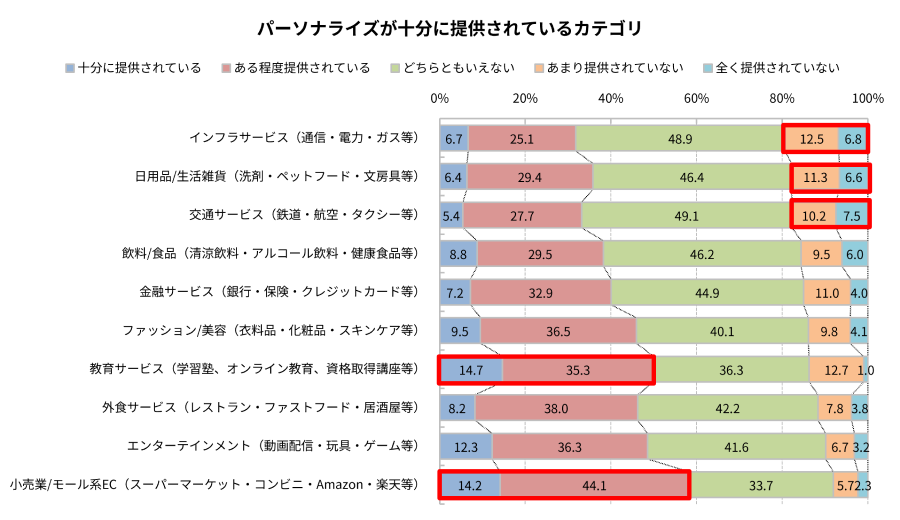

さらに、各カテゴリにおけるパーソナライズの十分性を聞いたところ、「十分に提供されている」「ある程度提供されている」という回答者が最も多かったカテゴリが<小売業/モール系EC>で、次いで<教育サービス>でした。

他方で「全く提供されていない」「あまり提供されていない」という回答者が最も多かったカテゴリは、<インフラサービス(19.3%)>がトップ、次いで<日用品/生活雑貨(17.9%)、交通サービス(17.7%)>でした。

注目すべきは、パーソナライズ意向と十分性の間のギャップです。商品やコンテンツの選択肢が多く、パーソナライズコミュニケーションが当たり前のように行われている<小売業/モール系EC>や<エンターテインメント>ではギャップが小さい傾向にありますが、<教育サービス、インフラサービス、飲料/食品、日用品/生活雑貨、外食サービス>では、そのギャップが大きく出ています。

こうしたギャップの実態を把握すべく、どのようなパーソナライズを経験したのか、カテゴリごとの違いも見ていきたいと思います。

■パーソナライズを受けた経験は少なく、カテゴリによって手法は様々

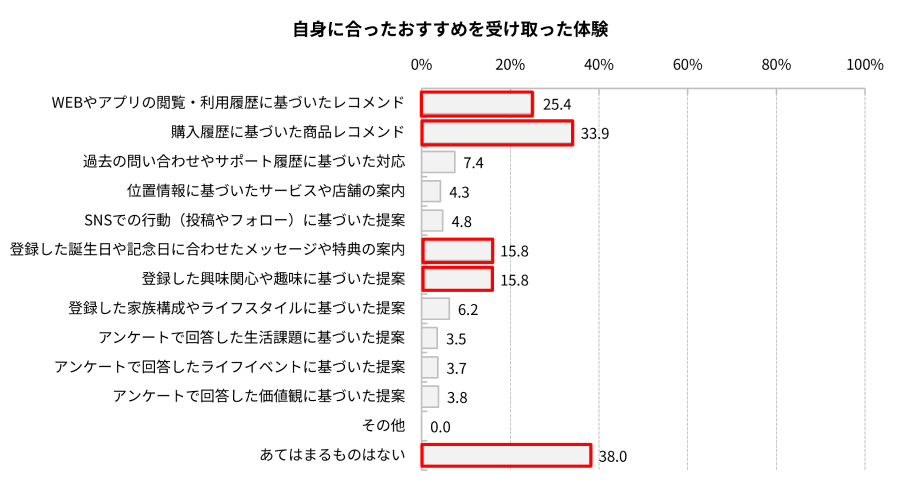

実際に自身にあった情報やおすすめを受け取ったことがある人は思いのほか少なく、61.0%が期待すると回答した<小売業/モール系EC>カテゴリでも、未体験者(=あてはまるものがないと答えた人)が3割を超えていました。

残りの体験者のうち「購入履歴に基づいた商品レコメンド」が33.9%、「WEBやアプリの閲覧・利用履歴に基づいたレコメンド」が4分の1(25.4%)、「登録した誕生日や記念日に合わせたメッセージや特典」「登録した興味関心や趣味に基づいた提案」が15.8%を超える程度でした。

<小売業/モール系EC>

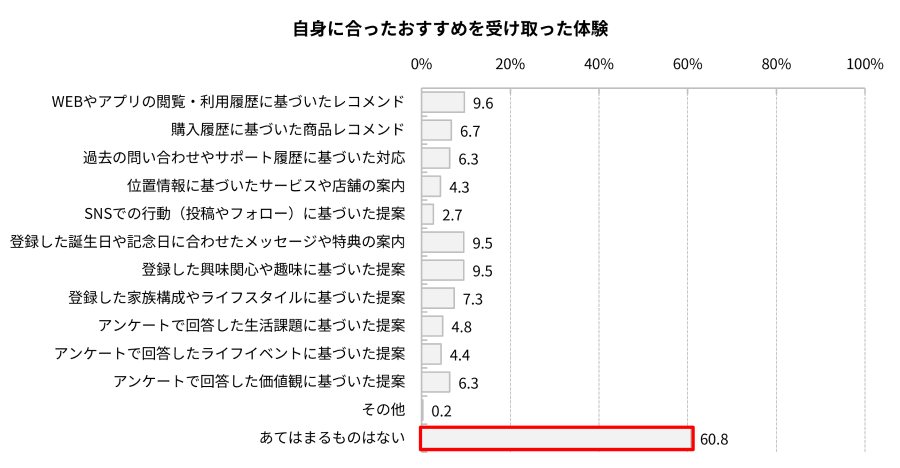

<小売業/モール系EC>のようなパーソナライズが浸透しているカテゴリに対して、<交通サービス、インフラサービス、金融サービス>は、パーソナライズ未体験者が6割を超えるカテゴリとなっておりました。

<金融サービス>

続いて<教育サービス>や<インフラサービス>について見ていきます。

<教育サービス>では「登録した興味関心や趣味に基づいた提案」(15.7%)が最多、「WEBやアプリの閲覧・利用履歴に基づいたレコメンド」は12.7%にとどまりました。この結果は、学習者一人ひとりの理解度や習熟度に応じて、問題の難易度や学習内容をリアルタイムで最適化する「アダプティブ・ラーニング」が求められている現在において、生活者の期待に十分応えられていない可能性を示唆しています。

<インフラサービス>では「登録した家族構成やライフスタイルに基づいた提案」(10.1%)が最多でしたが、全体的に一桁台の回答が並び、パーソナライズコミュニケーション自体があまり行われていないことが明らかになりました。

各カテゴリでパーソナライズに利用されているデータを見ていくと、ほとんどのカテゴリで「行動データ」を用いた提案を受けた経験が多く、次いで「登録情報」でした。<外食、教育、交通、インフラ、金融サービス>カテゴリにおいては「登録情報」による提案の方が多く、これらのサービスでは、あまりオンライン上の行動履歴が取得できていない現状があるかもしれません。

さて、このようなパーソナライズ意向と十分性の間にギャップのあるカテゴリにおいて、パーソナライズコミュニケーションを新たに導入・強化すると、顧客に何かしらのポジティブな変化や影響を与えているはずです。ではいったいどのような変化や影響を与えられているのでしょうか。

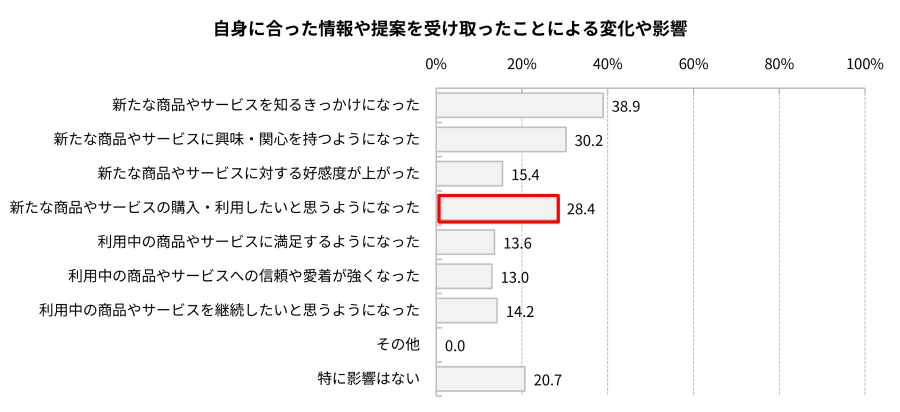

■パーソナライズはロイヤリティに効く

生活者が自分に合ったパーソナライズコミュニケーションを受けると、どのカテゴリでも「新たな商品やサービスを知るきっかけ」「興味・関心を持つようになった」といった「クロスセル」の効果が高く評価される傾向が見られました。中でも<ファッション/美容>カテゴリではとくに「新たな商品やサービスの購入・利用したいと思うようになった」が高い結果となりました。

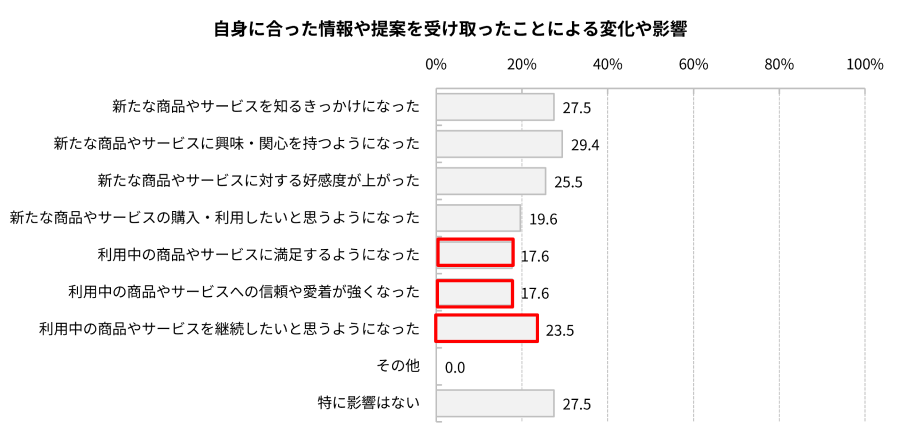

他方で、<教育サービス>カテゴリでは「利用中の商品やサービスに満足するようになった」「利用中の商品やサービスに信頼や愛着が強くなった」「利用中の商品やサービスを継続したいと思うようになった」といった「ロイヤリティ向上」効果が他カテゴリと比べて高く出る傾向が見られました。

カテゴリごとにパーソナライズコミュニケーションの効果は違うようですが、企業視点でもパーソナライズコミュニケーションは「クロスセル」や「ロイヤリティ向上」といったCRM/CX施策の目的の達成に寄与していると言えるでしょう。

<ファッション/美容>

<教育サービス>

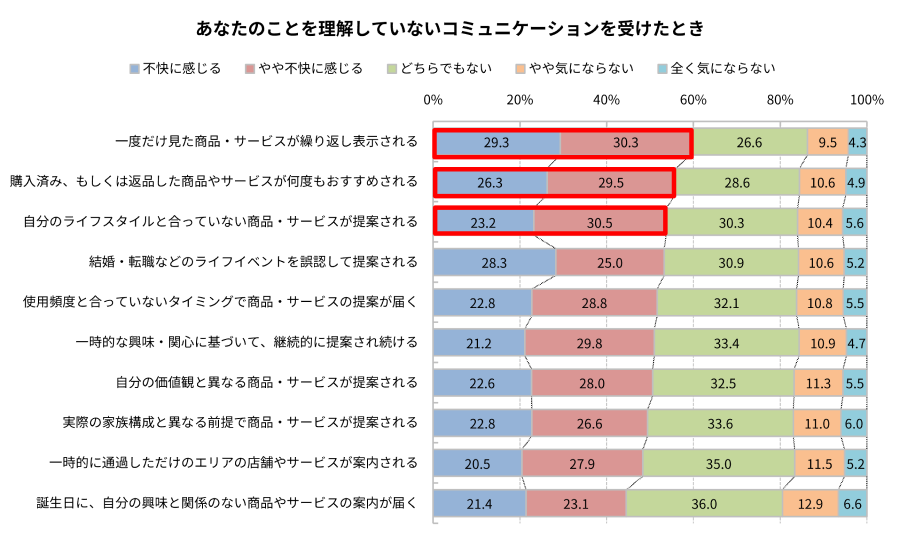

一方で、生活者は、どのようなパーソナライズコミュニケーションを受けた際に不快に感じるのでしょうか。手法別に「不快に感じる」~「全く気にならない」の5段階で尋ね、トップ2(不快に感じる、やや不快感じるの合計)で比較しました。

「一度だけ見た商品・サービスが繰り返し表示される」が最も不快度が高く、次いで「購入済み、もしくは返品した商品やサービスが何度もおすすめされる」「自分のライフスタイルと合っていない商品・サービスが提案される」と続きました。

上位2つの不快な体験は、サイト訪問履歴や購買履歴をもとに実施するリターゲティング広告に起因する問題と考えられます。後者については、商品購入者をリストから定期的に除外するなど、細やかな運用によって防げた可能性があります。

また、ライフスタイルやライフイベントを誤認した提案は、企業がせっかくパーソナライズコミュニケーションを試みたにもかかわらず、データが最新でなかったことや、類似拡張(Look-Alike)精度が低かったことなどが原因で起きている可能性があり、大変勿体なく感じます。

「不快に感じる」「やや不快に感じる」と回答した人は10項目中7項目で半数を超えており、生活者が“失敗したパーソナライズコミュニケーション”に対して厳しい目を持っていることが明らかになりました。パーソナライズを行うのであれば、表示内容や頻度の最適化は必須条件と言えるでしょう。

ここからは、生活者が望むパーソナライズコミュニケーションのあり方と、その実現方法について、より具体的に見ていきます。

■どのようなパーソナライズを求めているか?

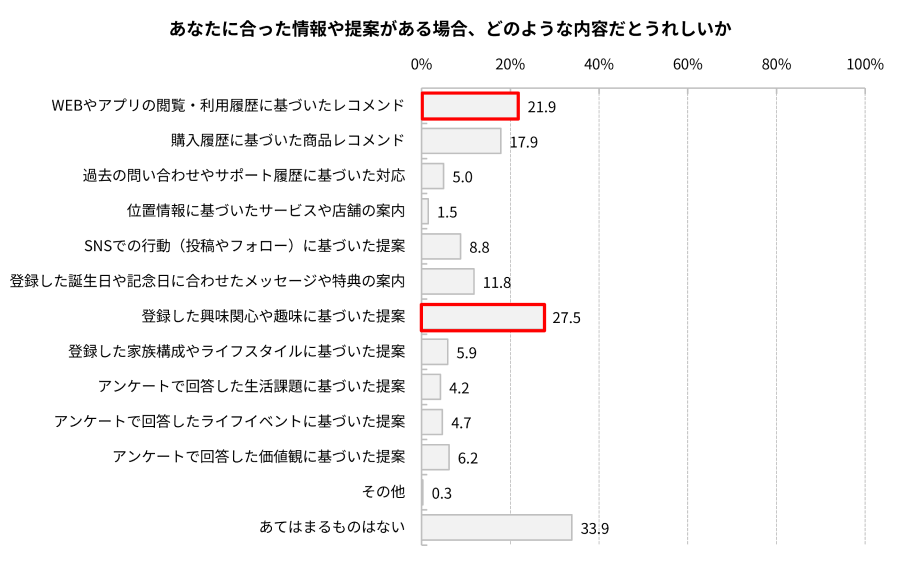

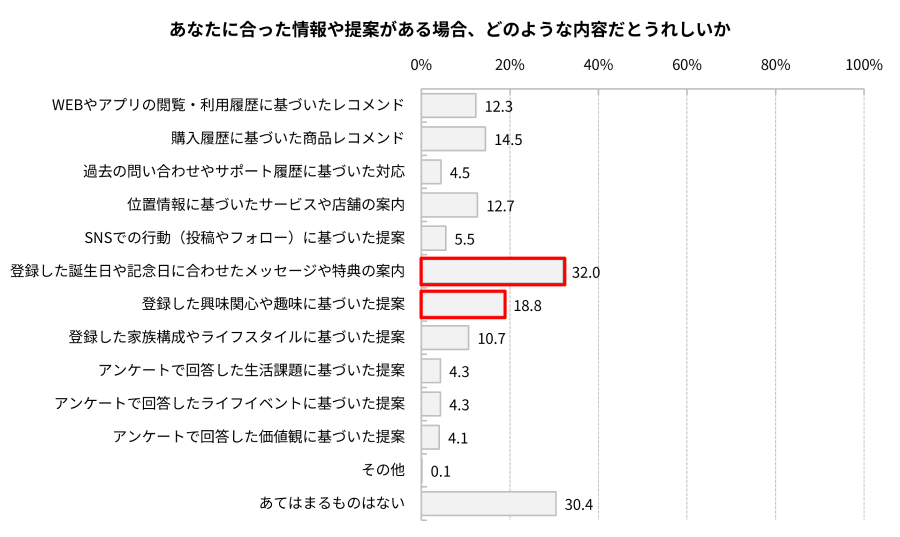

カテゴリによって結果は大きく異なりますが、<エンターテインメント>カテゴリでは「登録した興味関心や趣味に基づいた提案」や「閲覧・利用履歴に基づいたレコメンド」が上位にあげられました。

<小売業/モール系EC>や<ファッション/美容>では「購入履歴に基づいた商品レコメンド」が最も高くなっており、行動データを活用したパーソナライズに親和性の高さが出ていました。

<エンターテインメント>

各パーソナライズコミュニケーションを「何のデータを用いて最適化しているか」という観点で分類したところ(行動データ/特殊な行動データ/登録情報/意識データ)、行動データによるパーソナライズを必ずしも求めているわけではないこともわかりました。

<小売業/モール系EC、日用品/日用雑貨>カテゴリでは行動データが優位でしたが、その他のカテゴリでは登録情報によるパーソナライズを希望する声の方が多く見られました。

<外食サービス>

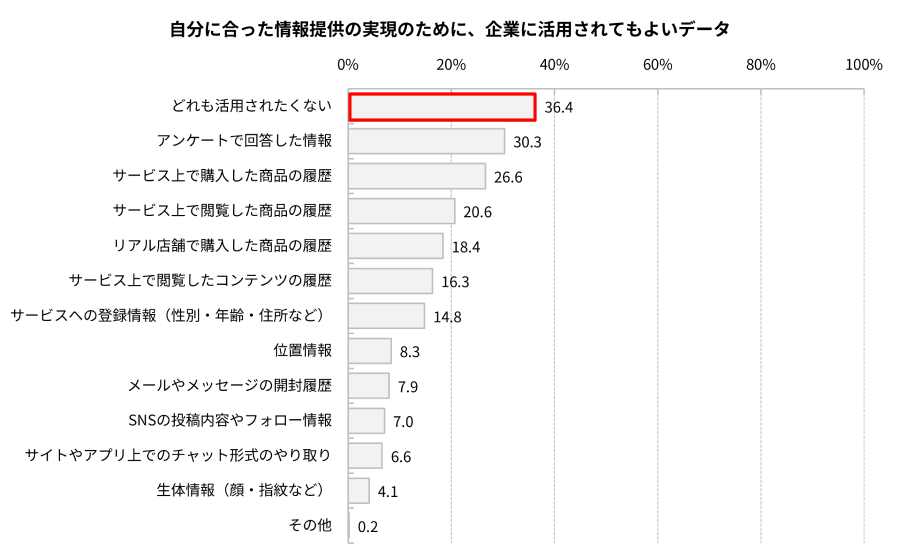

■パーソナライズに利用してよいデータとは?

さらに「自分に合った情報や提案の実現のために企業に活用されてもよいデータ」について尋ねたところ、最も多かった回答は「どれも活用されたくない」で3割を超えました。

次いで、「アンケートで回答した情報(=意識データ)」、「購入した商品履歴(=行動データ)」となり、上記の希望とは必ずしも一致しない結果となりました。

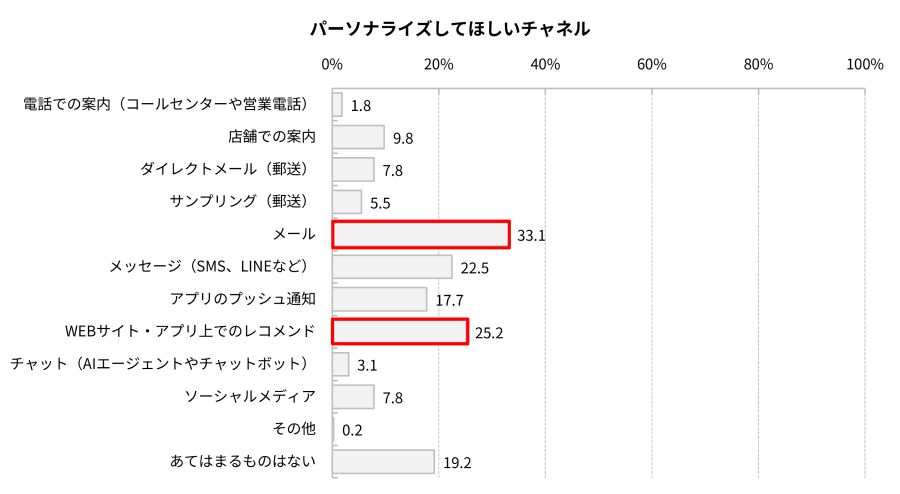

■パーソナライズしてほしいチャネルは?

パーソナライズしてほしいチャネルについては、「メール」や「WEBサイト・アプリ上でのレコメンド」といったデジタルチャネルへの期待が高いことがわかりました。電話や店舗、DMなどのアナログチャネルについては、パーソナライズを望む声は少ない傾向にあります(ただし、店舗などのチャネルが存在しないカテゴリにおいては、数値が低くなる傾向があります)。

<小売業/モール系EC>

また、期待の高かったデジタルチャネルの中でも、パブリックなチャネル(サイト、アプリ、チャット、ソーシャルメディアなど)よりも、プライベートなチャネル(メール、メッセージ、アプリプッシュ通知など)の最適化を求める声が多く見られました。

これは、自身の興味関心に基づいた情報が、人に見られる可能性のある場で表示されることに抵抗を感じる生活者が一定数いることを示しています。今回の調査では尋ねていませんが、コミュニケーションを受け取るデバイス(スマートフォンあるいはPC)の違いも影響してくる可能性があるでしょう。

店頭等のオフラインチャネルはマス・パーソナライズが難しいという視点や、そもそも店頭というチャネルがないカテゴリもあって低い値が多かったと考えています。

■調査概要

調査主体 株式会社マクロミル

調査方法 インターネットリサーチ

調査対象 全国20~69歳の男女1,550人

割付方法 人口構成比割付(令和2年国勢調査の性年代別人口比率に基づく)

実施期間 2025年8月8日(金)~2025年8月10日(日)

まとめ

パーソナライズコミュニケーションに取り組む企業に代わって生活者の実態を垣間見ることを目指した調査でしたが、いかがだったでしょうか。

「生活者はパーソナライズされた体験やコミュニケーションを受けられていない」という私の想像は杞憂ではありませんでした。

ECや動画配信サービス等のデータが潤沢なカテゴリでは一般的に行われていましたが、そうではないカテゴリ(これがほとんででしたが)では求められているけれど提供できていないという状況が見て取れました。

企業はパーソナライズを通じて得られるかもしれないメリットと、自社のデータや人材の状況、プライバシー保護といったハードルを天秤にかけています。その結果、パーソナライズの優先度を下げ、他のマーケティング施策(広く認知をとり市場シェアを取りに行くマスマーケティングや、顧客がフォローしているであろうインフルエンサーを使ったマーケティング、既存顧客に対するクーポン配信等)を行っている状況なのではないでしょうか。

しかし、世の中はますます生活者中心になっています。

非常に多くの選択肢がある中で、自分たちの状況やニーズに合ったモノやサービスを選ぶことはとても大変です。

いくら商品の点数が多く、最安値の商品があるECサービスといっても、膨大な選択肢が提示され、それを限られた時間のなかですべて見て、目当ての商品に近いものにたどり着き、比較し、意思決定するのは非常に労力がかかります(そういった沢山の商品を見るのが楽しかったり、意図的に回遊構造を作るというケースもあると思いますが)。

企業やブランドは、有限の時間をやりくりする生活者に対して、こうした手間を少なくしてあげる必要があるのではないでしょうか?

また、モノがすでに一通りある現代において、新たにモノを買うことは自己表現と密接な関係があり、消費はアクティビズム(企業やブランドに対する賛否の意思表示)にもなっています。生活者は自分(たち)のためのブランドを探しているのです。

その意味では、ブランドはこれまで以上に各トライブの解像度を高め、それぞれの課題を解決したり、嗜好性にあった商品開発を行い、パーソナライズされたコミュニケーションや顧客体験を提供することで、沢山の選択肢の中から生活者に選び取ってもらう必要があります。

私はパーソナライズを受けたユーザー/顧客が「探しているものをみつけやすくしてくれた」あるいは「ブランドが自分のことを理解してくれている」といった価値を感じてくださることが、D.ペパーズとM.ロジャーズが提唱したように、そのユーザー/顧客における自社ブランドやサービスのシェアを高めることに繋がるのではないかと考えています。

マクロミルのCRM/CX支援ソリューションは、企業が従来のCRM・CX活動で活用してこなかったアンケート等の意識データによって顧客解像度を高め、その先の生活者のパーソナライズ体験を改善していくことをミッションとしています。我々にできることがありましたら、ぜひおっしゃってください。

お問い合わせ・見積り依頼

*マークのついている箇所は全てご入力ください。

著者の紹介

株式会社マクロミル 事業統括本部 事業企画部 CRM/CX事業ユニット ユニット長

原田 俊

2008年にデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社に入社し、広告配信システムのインフラシステムエンジニアとして開発・運用業務に携わった後、アドテクノロジーをはじめとする先端テクノロジーのマーケティングリサーチや、パーソナルデータ領域の新規ビジネス開発業務に従事。また、業界団体や研究機関にて生活者のプライバシー保護プロジェクトを推進。2023年より株式会社マクロミルにて、会員基盤を保有する企業のCRM/CX支援事業を立ち上げ、現在推進中。