ふるさと納税は、年々受入額が増加し、ついに市場規模が1兆円を超えるまでに成長を遂げています。(※1)しかし、2025年10月以降、ポータルサイトを通じた寄付に伴うポイント付与が禁止されることが決定しており(※2)、ポータルサイト事業者は新たな利用者獲得戦略の構築を迫られています。この制度改正を控え、消費者の利用動向がどのように変化するのか、今後の展開に注目が集まっています。

本コラムでは、今後の市場変化を正しく捉えるためにまずは制度改正前の現状を分析することを目的に、マクロミルが提供する「EC購買データEPR」を活用し、ふるさと納税主要ポータルサイトにおける購入者傾向の違いを明らかにします。

※1総務省 令和6年度ふるさと納税に関する現況調査について

ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移(全国計)

※2総務省 ふるさと納税の指定基準の見直し 【令和6年6月28日付け告示第203号】

- 1. ふるさと納税サイト別 寄付金額の月次トレンド

- 2. ふるさと納税サイト別 間口奥行分析

- 3. ふるさと納税サイト別 個人年収別の金額シェア

- 4. 楽天市場とYahoo!ショッピングの併用率分析

- 5. 利用率上位の寄付先自治体の特徴

- 6. まとめ

※本レポートでは、15~69歳のモニタ(消費者)の購買履歴を分析の対象としています。

※本レポートでは、以下サイトにおけるふるさと納税カテゴリを分析対象としております。

対象:楽天市場(ふるさと納税)、さとふる、ふるさとチョイス、ふるなび、ヤフーのふるさと納税、セゾンのふるさと納税、JALふるさと納税、au PAY ふるさと納税、マイナビふるさと納税、ANAのふるさと納税、ふるさとパレット

※レポート内の「その他」は以下サイトをまとめ上げております。

セゾンのふるさと納税、JALふるさと納税、au PAY ふるさと納税、マイナビふるさと納税、ANAのふるさと納税、ふるさとパレット

1. ふるさと納税サイト別 寄付金額の月次トレンド

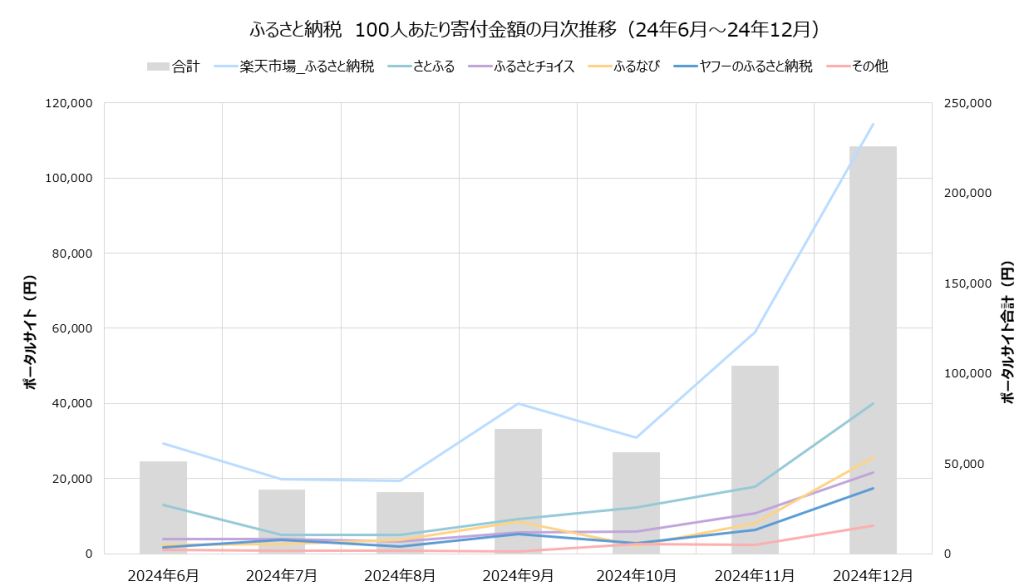

次のグラフは、主要ふるさと納税サイトにおける寄付金額ボリューム(100人あたり購入金額)の24年6~12月の半年間の月次推移を示しています。

ふるさと納税サイト合計の寄付金額は10月から徐々に増加し、12月には駆け込み需要によって他の月の2倍以上伸びる傾向が見られます。

ふるさと納税サイト別に寄付金額を比較すると、最も寄付金額が大きいのが「楽天市場」で、次いで「さとふる」が続いています。特に「楽天市場」では、3の倍数月に実施される楽天スーパーセールの影響で、寄付金額が増加する傾向があることが特徴的です。

2. ふるさと納税サイト別 間口奥行分析

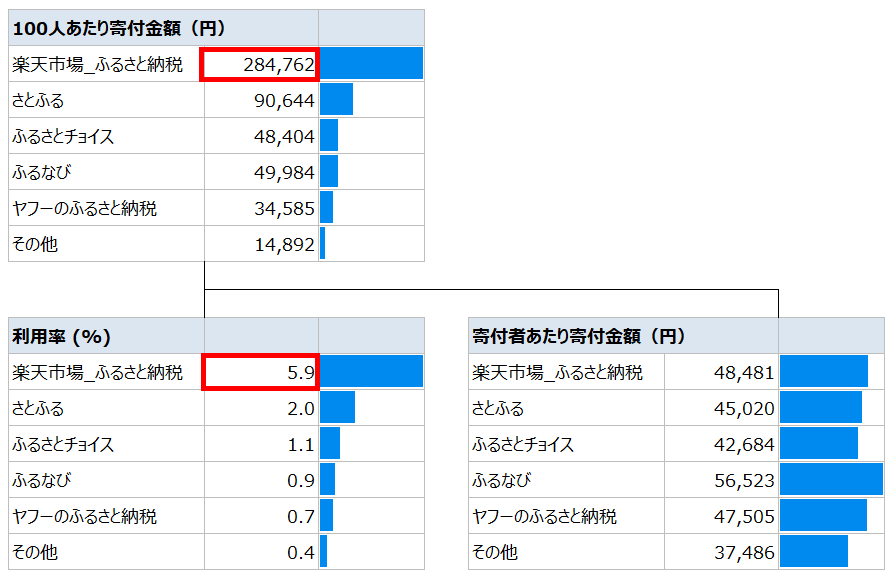

次に、ふるさと納税サイト別に寄付金額のボリューム(100人あたり寄付金額)を利用率(利用者数)と顧客単価(寄付者あたり寄付金額)の要素に分解して違いをみていきます。

「楽天市場」は、ふるさと納税サイトの中で最も寄付金額のボリューム(100人あたり寄付金額)が大きくなっています。その理由として、他のサイトに比べて利用率が2倍以上である点が挙げられます。一方で、顧客単価(寄付者あたりの寄付金額)には大きな差は見られません。

「ふるさとチョイス」と「ふるなび」は寄付金額のボリューム(100人あたり寄付金額)は同程度ですが、「ふるさとチョイス」は利用率が高く、「ふるなび」は顧客単価(利用者あたりの利用金額)が高い違いがあります。

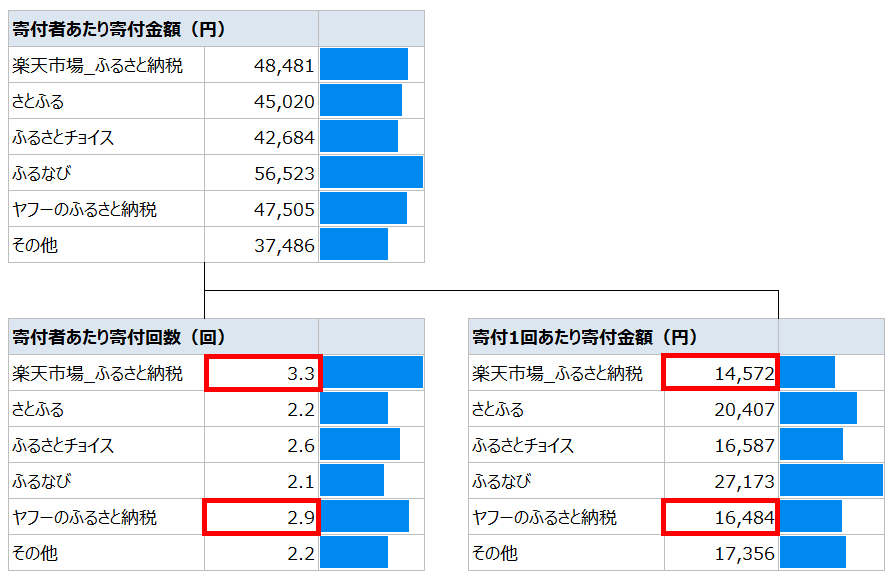

さらに、顧客単価(寄付者あたりの寄付金額)を寄付者1人あたりの寄付回数と1回あたりの寄付金額に分けて分析すると、「楽天市場」や「ヤフーのふるさと納税」では寄付回数が多い一方で、1回あたりの寄付金額はやや低い傾向があることがわかります。この傾向は、各サイトが実施している「買い回り施策(買い物店舗数に応じたポイント還元等)」によって、ふるさと納税利用者が複数の自治体に分けて少額の寄付をしている可能性が考えられます。

また、「ふるなび」は他のふるさと納税サイトと比較して、寄付1回あたりの寄付金額が高い特徴があります。

3. ふるさと納税サイト別 個人年収別の金額シェア

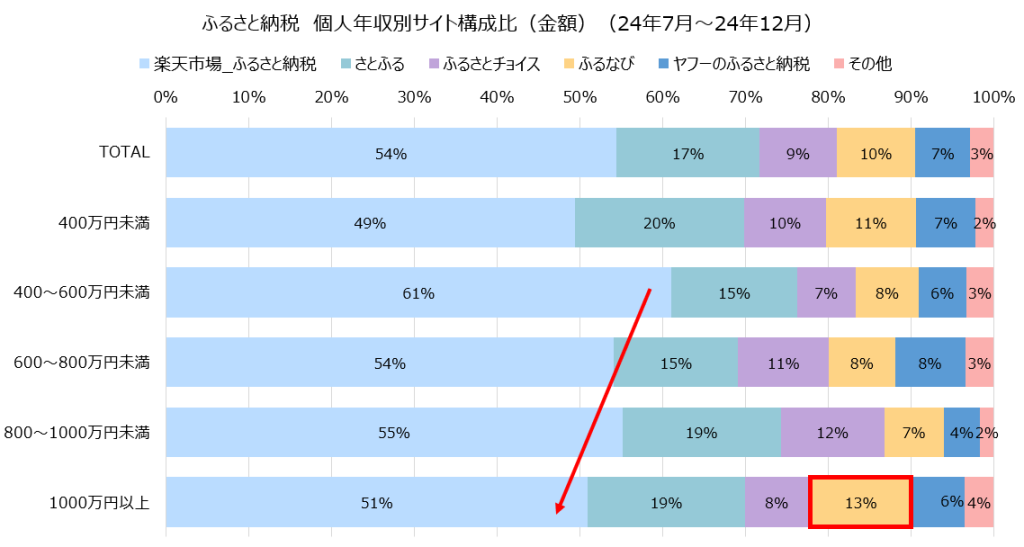

ふるさと納税の寄付金額シェアを確認すると、全体では「楽天市場」が最も大きなシェアを占めており、次いで「さとふる」「ふるなび」「ふるさとチョイス」「ヤフーのふるさと納税」の順となっています。

個人年収別に寄付金額のシェアを分析しても、全体の順位に大きな変化はありません。ただし、個人年収1,000万円以上の層では「ふるなび」のシェアが全体と比べて高くなっている点が特徴的です。

また、個人年収が400万円以上になると、年収が上がるにつれて「楽天市場」のシェアが徐々に低下する傾向が見られます。

このことから、年収区分によって利用されるふるさと納税サイトが異なる可能性があると考えられます。

4. 楽天市場とYahoo!ショッピングの併用率

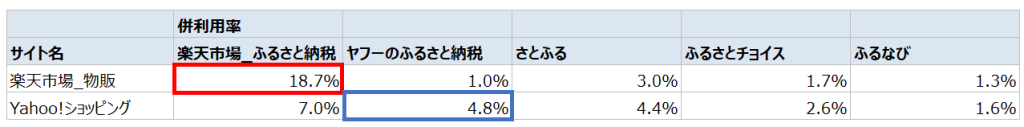

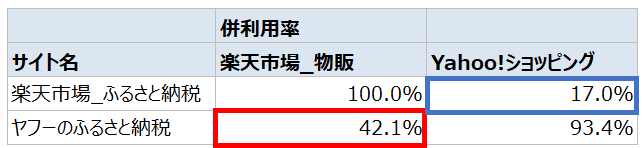

「楽天市場」と「Yahoo!ショッピング」は、物販とふるさと納税サービスを提供しており、利用者の併用率を分析することで消費者の行動や競争関係が明らかになります。

まずは「楽天市場」を見ていきます。「楽天市場」の物販購入者の18.7%が「楽天市場」のふるさと納税も利用しており、他のふるさと納税サイト(さとふる、ふるさとチョイス、ふるなび、ヤフーのふるさと納税)の利用率は1~3%程度と低いです。

また、「楽天市場」のふるさと納税利用者は、物販購入においても「楽天市場」を併用する傾向があります。このことから、「楽天市場」は物販からふるさと納税まで利用者を囲い込む力が強いことが特徴です。

次に「Yahoo!ショッピング」を見ていきます。「Yahoo!ショッピング」の物販購入者は、「楽天市場」の物販購入者と比較すると、ふるさと納税サイトの利用が分散している傾向があります。具体的には、「楽天市場」のふるさと納税を利用している割合が7.0%、「ヤフーのふるさと納税」を利用する割合が4.8%となっており、同じ経済圏ではない「楽天市場」のふるさと納税の利用率が高い結果となっています。

他のふるさと納税サイト(さとふる、ふるさとチョイス、ふるなび)を利用する割合は1.6~4.4%で、楽天市場の物販購入者よりもやや高い傾向が見られます。

また、「ヤフーのふるさと納税」利用者のうち93.4%が「Yahoo!ショッピング」を利用している一方で、「楽天市場」も利用している割合は42.1%おり、「楽天市場」のふるさと納税利用者の「Yahoo!ショッピング」を利用する割合よりも高いです。このことから、「Yahoo!ショッピング」は「楽天市場」に比べて囲い込み力が弱く、消費者が複数のプラットフォームを柔軟に利用している傾向があることがわかります。

なお、「Yahoo!ショッピング」は、2024年12月に「ヤフーのふるさと納税」において「Yahoo!ふるさと納税」直営店のサービスを開始したばかりであるため、今後「ヤフーのふるさと納税」の利用率が増加する可能性があると考えられます。

5. 利用率上位の寄付先自治体の特徴

各ふるさと納税サイトの上位寄付先自治体を見てみると、共通点として北海道の自治体が複数ランクインしている点が目立ちます。また、「大阪府泉佐野市」はすべてのふるさと納税サイトでランクインしており、各サイトで返礼品の魅力やプロモーション戦略が成功していることがうかがえます。

一方で、各サイトでランクインする自治体が異なることから、利用者層やプロモーションの違いがサイトごとの寄付者数に影響を与えている可能性が示唆されます。

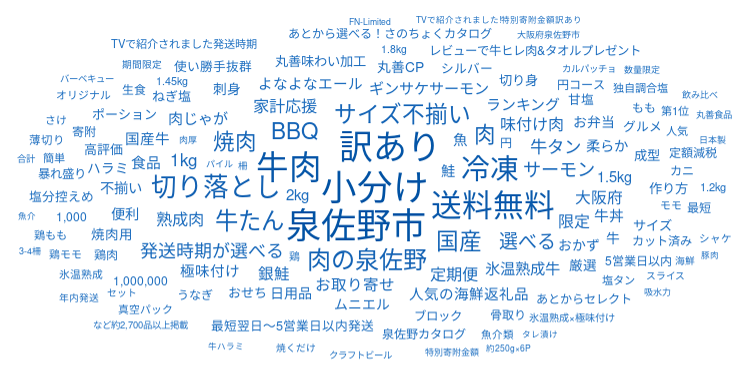

ここからは、各サイトで上位にランクインしている「大阪府泉佐野市」「北海道白糠町」「宮崎県都城市」について、「消費者購買履歴データEPR」をもとに、商品名に含まれるキーワードをワードクラウドで分析し、寄付者に選ばれる工夫や共通点・違いを探ります。商品名データをそのまま取得できる仕組みにより、特徴や訴求ポイントが視覚的に明らかになり、寄付者のニーズを深く理解することが可能です。

▼大阪府泉佐野市

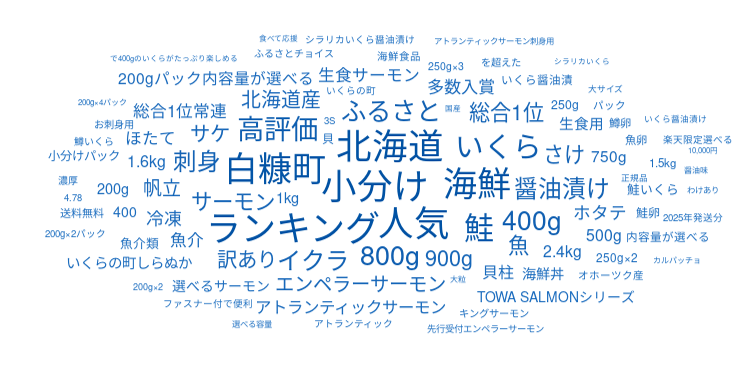

▼北海道白糠町

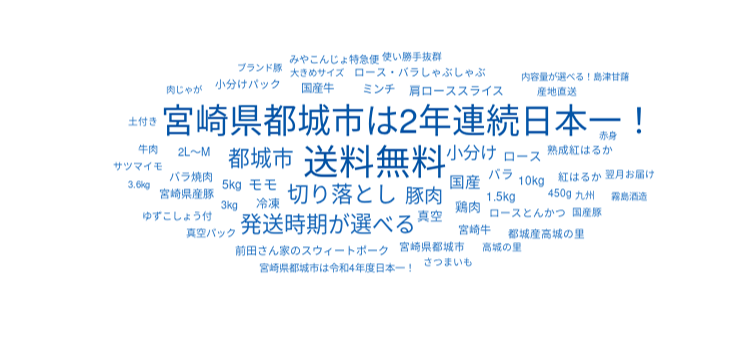

▼宮崎県都城市

■共通点:地域特産品を活かし寄付者のニーズに応える多様性や訴求ポイントを工夫

まず、共通点の1点目としては、「小分け」「内容量が選べる」「発送時期が選べる」といった利便性を訴求するキーワードが多く見られることから、寄付者の生活スタイルやニーズに合わせた柔軟な対応が選ばれている点です。特に食品類は保存性や調理のしやすさが重要です。

2点目としては、「訳あり」「切り落とし」「大容量」などお得感を感じさせるキーワードです。品質には問題ないが、見た目やサイズが不揃いな商品を提供することで、寄付者に「お得感」を訴求しています。また、自治体は地元の生産者や企業と協力して、廃棄物削減や地域活性化につなげることができます。

3点目としては、品質や評価を強調してある点です。「ランキング」「高評価」「日本一」といった実績や信頼性が寄付者にとって重要であることが分かります。

■各自治体の返礼品戦略の違い:

▼大阪府泉佐野市

高級感のある肉類(牛肉、牛たん、焼肉)を中心に、「訳あり」「サイズ不揃い」といったお得感を訴求。また、海鮮類(サーモン)やクラフトビール、日用品(タオル)、オリジナルの「さのちょくカタログ」等も含まれており、肉類以外にも幅広い商品ラインナップで多様な寄付者のニーズに応えていることがわかります。

▼北海道白糠町

海鮮類(いくら、サーモン、ホタテ)を中心に、新鮮さと北海道ブランドを訴求。特に「醤油漬け」「刺身」「冷凍」といった利便性の高い返礼品が寄付者に支持されています。

▼宮崎県都城市

肉類(豚肉、鶏肉、牛肉)の豊富なラインナップと大容量の訴求。「2年連続日本一!」という実績を前面に押し出し、量と質の両面で競争力を高めています。

上記のように、各人気自治体では地域特産品を活かした返礼品の選定やプロモーション戦略を展開しており、成功の要因には共通点と違いが見られます。他の自治体にとっては、これらの事例は非常に参考になるでしょう。

6. まとめ

ふるさと納税市場は、年々拡大を続け、1兆円を超える規模に成長していますが、2025年10月以降の制度改正により、ポータルサイト事業者は新たな戦略の構築を迫られる状況にあります。本記事では、主要ふるさと納税サイトの寄付金額推移や購入者傾向を多角的に分析し、サイトごとの特徴や消費者行動の違いを明らかにしました。

特に「楽天市場」は、利用率の高さや物販との連携による囲い込み力が際立っており、ふるさと納税市場を牽引する存在となっています。一方で、年収別の利用傾向や自治体ごとの寄付先ランキングからは、消費者の多様なニーズが浮き彫りになりました。

制度改正を控えた今、これらの分析結果は、ポータルサイト事業者や自治体が新たな戦略を立案する上での重要な示唆を提供するとともに、消費者の利用動向を理解するための貴重な手がかりとなるでしょう。

著者の紹介

株式会社マクロミル デジタルマーケティング本部パネルデータプロダクツユニット

小野 由梨香

メーカーでの営業・PR部門での経験を経て、マクロミルに参画。製薬企業や食品・飲料メーカーを中心とした営業を担当した後、現在は事業開発職として、EC購買データ「EPR」のプロダクトマネージャーを務めるほか、パネルデータやデジタルデータを活用した新規プロダクトの企画・推進に従事。データ活用を通じて、クライアントの課題解決と事業成長を支援している。