| 連載:マーケティングを成功に導くリサーチ |

|---|

| マーケターがマーケティング・リサーチを正しく活用すれば、マーケティングを成功に導くための貴重な情報が得られます。調査は一見簡単そうに見えますが、そこにはいろいろな落とし穴が潜んでいます。調査のオリエンテーションに始まり調査結果の解釈と意思決定にいたるまで、マーケターは各段階に隠れた落とし穴にはまらないように注意しなければなりません。今回の連載ではマーケティング活動を成功に導くために、マーケティングの活動領域別に調査を活用するヒントを提案していきたいと思います。 |

第1回 マーケティングとリサーチ

1. マーケターの重大な責任

本連載では主に企業のマーケターの方々を念頭において、調査の企画とデータの読み方について私見を述べていきたいと思います。

マーケターの中には、現部門に配属されて間もない方もいらっしゃるかもしれませんので、マーケティングとは何かという話しからはじめましょう。

マーケティングとは売れ続ける仕組みを作る仕事である、というのは比較的広く認められた定義だろうと思います。一方アメリカ・マーケティング協会(AMA)では社会一般までカバーした広い定義をしています。そうはいってもマーケティングの主戦場が顧客志向にたった効果的な企業活動にあることは間違いないでしょう。

私自身は、「マーケティングとは市場創造活動である」とシンプルに定義しています。ここで市場創造とは新製品の開発に限らず、小売店頭での新しい販売施策の開発、既存市場の再活性化、既存品のリニューアルも含めています。

いずれにせよ、市場創造の根底にある概念はビジネスの変革です。企業の明日を開拓するのがマーケティングの仕事なので、企業の将来を左右する重大な責任があります。しかし、「先例を踏襲しないでいいから自分で新しい市場を切り拓け」などといわれてもマーケターは困ってしまいます。勇気と根性だけで立ち向かうのは無謀なので、そこで情報が必要になるのです。

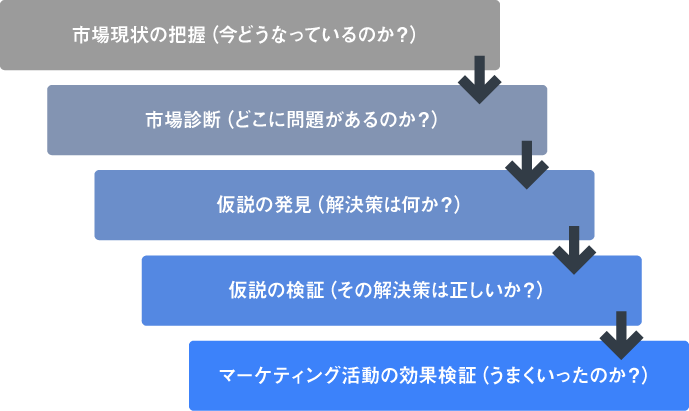

図1 マーケティング活動に必要な情報

図1に情報を必要とする理由をステップ順にまとめました。この一連のマーケティング活動を支える情報機能がマーケティング・リサーチなのです。

2. 調査の必要性

マーケティングに必要なデータなら何でも社内の情報システムに入っているよ、という方がいます。

本当にそうでしょうか?市場診断の調査の一つに小売店や飲食店を対象にしたミステリーショッパー調査があります。「注文したものがなかなか出てこない」「店内が汚れていた」「店員の態度が悪い」などの問題がないかを現地観察によって個々の店ごとに知ることができます。社内の情報システムに入っていましたか?

もしかしたら社内の端末から出てくるのは昨日までの販売データだけかもしれません。私は、過去の販売実績のデータには価値がないといっているわけではありません。けれども過去の販売実績を見たところで、「なぜ売れなくなったのか」という原因も、「明日どれだけ売れるか」という予測も、「どうしたらもっと売れるか」という戦略も出てきません。

図1の結論として、マーケターにとって調査の必要性は大きいはずだというのが私の見解です。

3. 仮説検証の調査

調査が必要だというと、では調査すれば必ず役に立つのか?と反撃されそうです。ただ漫然と調査を実施すれば、たぶん無駄な調査で終わるだろうと私も思います。その意味で私も調査に対して懐疑的な立場をとっています。 調査を役立たせるためには、利用目的に応じて適切な調査を使い分けたり組み合わせなければなりません。 そこで仮説の発見と仮説の検証という利用目的に応じてリサーチのタイプの違いを説明してみましょう。表1をご覧ください。

表1 調査の2つのタイプ

| A. 仮説の発見 | B. 仮説の検証 | |

|---|---|---|

| 典型的な調査法 | グループ・インタビュー | 質問紙調査 |

| 測定の姿勢 | 自由な観察 | 統制した測定 |

| 正当性の根拠 | 主観的了解 | 客観的論証 |

| 重視する点 | 動機と意図 | ファクト |

よく仮説検証の調査などと一括りの言い方をしますが、仮説の発見と検証は目的も違えば測定の姿勢や正当性の根拠も異なります。2つのタイプの例をあげてみましょう。

(A)の例:新しいニーズを発見する

代表的な手法:グループ・インタビュー、エスノグラフィー、MROC

(B)の例:新製品の方が既存品よりも評価が高いことを検証する

代表的な手法:質問紙調査、CLT(会場調査)、HUT(ホームユーステスト)

私は(A),(B)2つの調査法は車の両輪ではなく前輪と後輪の関係だろうと考えます。(A)で方向性を探り、(B)で方向が正しいかを検査します。 結局、オールマイティの調査などないといいたいのです。料理にたとえれば、いかに優れた包丁であっても、包丁一本ですべての料理を作るのは無理ではないでしょうか?すりこぎや泡たて器がいる料理もあるのではないですか?といいたいのです。

4. 調査企画を具体化するコツ

マーケティング活動のための情報の一部は、既存の調査資料や業務発生系のデータでカバーできるでしょう。ですから、すべてを新規に調査する必要はありません。調査の企画にあたって肝心なのは調査で収集する情報を絞り込むことです。なぜなら、そうしないと必要な情報と調査法にミスマッチが起きるからです。

分かりやすい例をあげると、グループ・インタビューは新しいアイデアを発見するのには適していますが、普及率の数字を出すのは不得手です。むりやり数字を出したところで、信用できる調査結果は得られないでしょう。

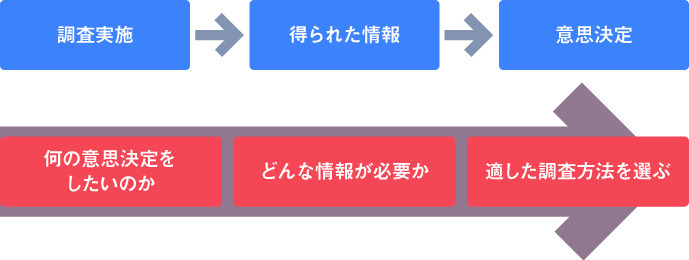

ですからマーケティングの意思決定と必要な情報と調査方法の三点セット(triad)に整合性があることが重要になります。図2をごらんください。

図2 実務の流れ(上段)と企画の順番(下段)

調査企画に際して真っ先に調査方法を決めることは、しばしば陥りがちな落とし穴です。実務の流れとは逆順に企画を立てるのが、価値ある調査を実現するための秘訣だと考えます。マーケティング課題を調査企画に落とし込むためには、図2下段のようにマーケティングの意思決定に必要な情報を明確にすることと、その上で適切な調査法を選択することだと述べて今回の締めくくりにします。

今回のまとめ

★調査企画の要は、マーケティング活動の何の目的で情報が必要なのかを明確にすることにつきる

★オールマイティの調査などない

★実務の流れとは逆順に調査企画を立てること

著者の紹介

朝野 熙彦

千葉大学卒業後、千葉大講師、筑波大特別研究員の兼任を経て専修大・都立大・首都大教授、多摩大および中央大大学院客員教授を歴任。学習院マネジメントスクール顧問。日本行動計量学会理事。専門はマーケティング・サイエンス。

〔主な著書〕

『最新マーケティング・サイエンスの基礎』、『マーケティング・リサーチ』、『入門共分散構造分析の実際』、『入門多変量解析の実際』以上講談社、『アンケート調査入門』東京図書、『ビジネスマンがはじめて学ぶベイズ統計学』朝倉書店など著書多数