売上責任のある事業部、ブランドマネージャー、製品企画、広告宣伝や、それらの部署と連携する調査/リサーチ部門にとって、ブランドは古くて新しい存在だ。

足元の売上は見える一方、ブランドは目に見えにくい。でも確かに同じような施策を行っていても、売上について他の変数では説明できない動きや、ブランドによるとしか思えないような壁にぶち当たるときがある。そしてブランドは見えにくいからこそ、数年おきにブランドに関わる「新常識」や新しい理論も持て囃される。認知度、好感度、満足度、NPS ®(ネット・プロモーター・スコア)、想起率、NPI®など、指標も様々なものが提唱されている。

重要なことは、乱立するそれらの情報に惑わされないことだ。時を越えて変わらない本質を捉えつつ、有用な技術や手法は柔軟に取り入れていく。その為の幹について、今回はご紹介したい。

- 1.数多の理論・指標は「ブランド選択」と「行動」で整理できる

- 2.ブランド指標と売上の関係をデータで見る

- 3.「選択」されるための「選ばれる理由」と、「行動」してもらうための「きっかけ」をつくる

- 4.ブランドを育てることで、売上を伸ばす

1.数多の理論・指標は「ブランド選択」と「行動」で整理できる

よく「ブランドは顧客の脳内に存在する」と言われる。それは人間が限られた情報の中でブランドの購入や利用の意思決定をする際に、世の中にある全ての情報を吟味することはできないため、自分の脳の中に蓄積された「記憶」や「連想」を使って、意識的あるいは無意識的に行動すること、その際の「記憶」や「連想」の単位としてブランドが存在すること(例:ファブリーズ→消臭できる、焼肉の匂いがコートについてしまった→ファブリーズ)を指していることが多い。

我々はそこにもう少し踏み込んで、人間の意思決定や行動とブランドの関係を、「変わらない2つの本質」で整理できると考えている。

(1)人は「選択」する

(2)人はきっかけによって「行動」する

(1)人は常に「選択」をしている

私たちは日常のあらゆる場面で、無数の「選択」を繰り返している。 どのメーカーの車を買うか、どのお茶を飲むか、どのニュース番組を見るか――そのひとつひとつが「選択」だ。 これには、意識的に比較・検討して決める場合もあれば、習慣や印象によって無意識に決める場合もある。

AIが発展し、私たちの嗜好に合った商品や情報を自動的に提案してくれるようになったとしても、「選ぶ」という行為そのものはなくならない。 なぜなら、人は限られた時間と情報の中で意思決定を行う構造から逃れられないからだ。例えば、検索エンジンの分野でこれまで圧倒的なシェアを誇ってきたGoogle検索は、その高い機能性と独自性によって、他の選択肢を退けるほどの「選ばれる必然性」を築いた好例だ。

(2)人は「きっかけ」によって行動する

選択の後には、必ず「行動」が伴う。 そして人が行動するのは、たいてい何らかのきっかけ(トリガー)があるときだ。 車検のタイミングで車を買い替える、おにぎりを買うついでにお茶を購入する、通勤時間にニュースアプリを開く――いずれも「きっかけ」が行動を生んでいる。

購買行動も同じで、どんなに興味を持っていても、きっかけがなければ行動にはつながらない。 企業にとっては、「商品やサービスが消費者の行動を引き出すきっかけをどう設計するか」が、マーケティングの成果を左右する。

ファブリーズは、まさにこの発想によって成長したブランドだ。 “においが気になる瞬間”――喫煙者がいる家庭のカーテン、洗えないスポーツ用品、焼き肉のあとに残るスーツのにおい――があることをきっかけとし、その上で解決策として消臭などの選ばれる理由を提供した。

また、メルカリは、着なくなった服や使わなくなった家電など、“もったいない”と感じる瞬間を「売る・買う」という行動につなげるきっかけとし、操作の利便性や売れる速さなどの選ばれる理由を提供することで、利用機会を広げてきた。

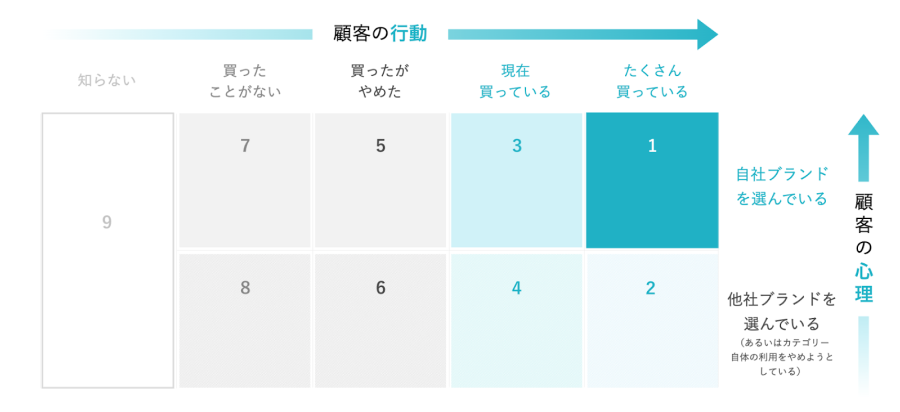

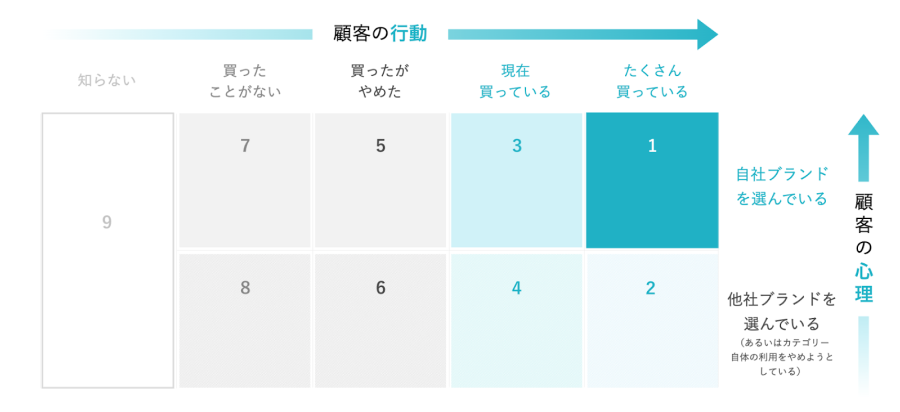

こうした人々の「選択」と「行動」を軸に潜在的な顧客候補全てを9つのマスにマッピングしたのが、M-Forceが提唱している9segsだ。(単に顧客を9つに分類するというだけでなく、その分析手法、得られた顧客理解から戦略立案までを「型」として確立させていることが特徴だが、今回はその詳細については扱わない)

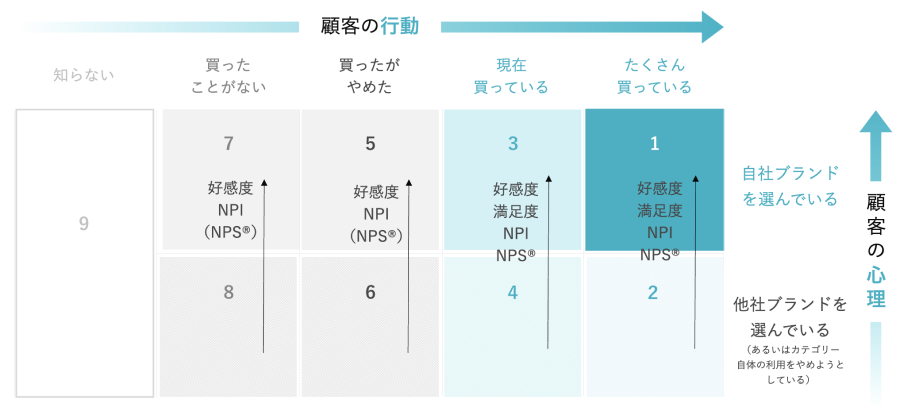

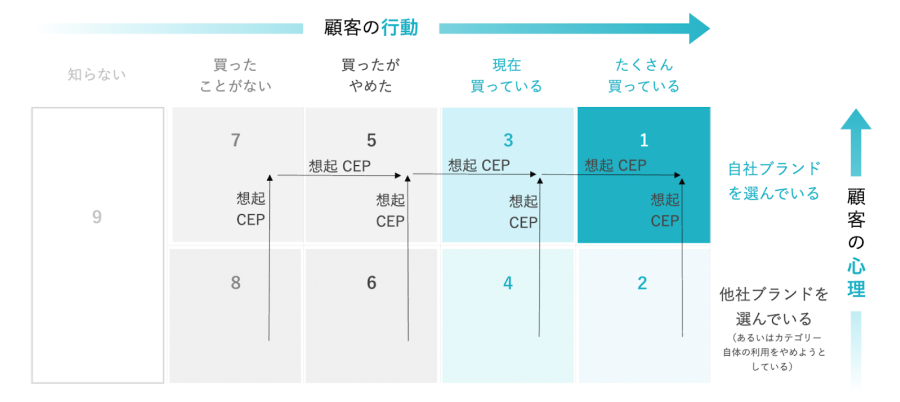

この9segsをベースに代表的なブランド関連の概念をマッピングしてみる。

最初はブランド選択(縦方向)に影響を与える要素。ここには「好感度」「満足度」「NPS」などが分類される。

次に、「想起率」と「 CEPs(カテゴリーエントリーポイント)」は、ブランドの選択と行動の両方に関わる要素といえる。 たとえば、「キレがよいビールといえばアサヒスーパードライ」という想起は、ブランドを選ぶ場面(縦方向)に影響する。 一方で、「お風呂上がりに飲みたいのはウィルキンソン」という想起は、実際の行動シーンに結びつくため、行動のきっかけ(横方向)の要素が強い。

CEPsは「ブランドの選択」と「行動のきっかけ」の両方に関係するため、 実務で活用する際は「どのような想起やCEPsを測定するのか(Why?When?Where?With Whom?With what?などから作成/選択する必要がある)」「どうカウントするのか」を明確にすることが重要だ。 この設計次第で、分析結果の有効性が大きく変わる。

こうして整理すると、これまで別々に扱われてきた指標も、 「選択」と「行動」という消費の本質に沿って理解できることがわかる。

2.ブランド指標と売上の関係をデータで見る

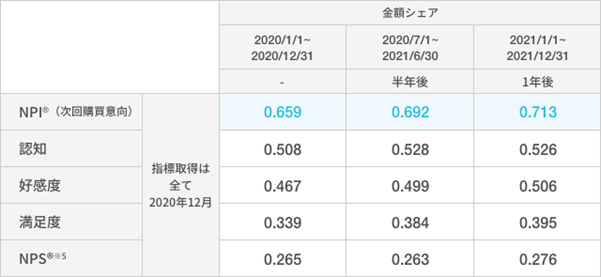

以下は日用消費財54ブランドを対象に行った実験結果だ。こちらを元にブランド指標と売上との関係をみていく。

上記の結果より、2020年12月に取得した一般に用いられる従来のKPI(認知、好感度、満足度、NPS ®)およびNPI®と、半年経過後・1年経過後のマーケットシェアの指標である金額シェアとの相関について、従来のKPI指標と比べてNPI®が最も強い相関を示した。このように一般的に用いられている指標でもマーケットシェアとの相関は大きく異なる。

理想的には自社の商品・サービスが属するカテゴリーで検証すべきだが、「NPI ®(ネクスト・パーチェス・インテンション=次回購買意向)*」は、認知度や好感度、NPSなどの従来指標よりもマーケットシェアとの相関が最も高かった。

*NPI ®は、9segsによって得られる、自社ブランドを「選択」している人の割合に基づくブランド指標

この結果にはさまざまな要因が考えられるが、筆者はその背景に「好感度」や「満足度」といった従来の指標の限界があると考えている。これらの指標は、あくまでブランド選択に関わる心理の一部にすぎない。実際には「好きか嫌いかでいうと好き であるからと言って、買う訳ではない」「人に勧めやすいのはあのブランドだが自分は別のもの選びたい」といった消費者が一定数存在しており、その行動が結果に影響しているのだろう。

この傾向は全体のマーケットシェアを新規顧客のトライアル、既存顧客のリピート・購入金額で見ても同様で、2025年にビールカテゴリーでマクロミルの購買履歴データQPRと9segsデータを突き合わせた結果、以下のような傾向が確認された。

●新規顧客:「次回は積極的に選択したい」と回答したn-NPIの高い層「seg7(積極・認知・未購買顧客)」は、「seg8(消極・認知・未購買顧客)」と比べて、3カ月後に顧客になる確率が3.7倍だった

●既存顧客:「seg1(積極・ロイヤル顧客)」は、「seg2(消極・ロイヤル顧客)」よりも1.6倍多く当該ブランドに対してお金を費やしていた

3.「選択」されるための「選ばれる理由」と、「行動」してもらうための「きっかけ」をつくる

これまで紹介してきたように、様々な理論や指標も、人間の心理や行動の一面を切り取ったものだ。であるが故に、本質的に人が「選択」し、「行動」するという視点で見ると捉えやすくなる。組み合わせて使うこともできる。

例えば、CEPsに類するデータを合わせて取得する、製品開発に使用しているニーズベースのセグメンテーションと組み合わせることで、広告・コミュニケーションと製品開発の共通言語として運用することができる。

従来行われてきたイメージ調査のような内容を組み合わせて、自ブランドにおいてどのようなイメージが積極化の要因になっているかを明らかにすることも推奨している。ただしこのとき、なんとなく習慣で「品質がよい」「革新的」などの項目を入れても、じゃあ「品質がよい」ってなんだ?「革新的」と思われるにはどうしたらよいの?ということで発想が広がらない。このような項目では後述するコンセプトに繋がらないので、カテゴリーごとの「選ばれる理由」を明確にすることが重要だ(もちろん実際に顧客から選ばれる理由となっていて、コンセプト含むアクションのために有用なら構わない)。

これは機能的な理由とは限らず、「こういった感情になれる」という情緒的なこともあるだろう。この設計は極めて重要であり、一定のブランドマネジメントおよび顧客理解のスキルと経験を要する。N1分析®やその他の定性的な理解と組み合わせることも有効だ。

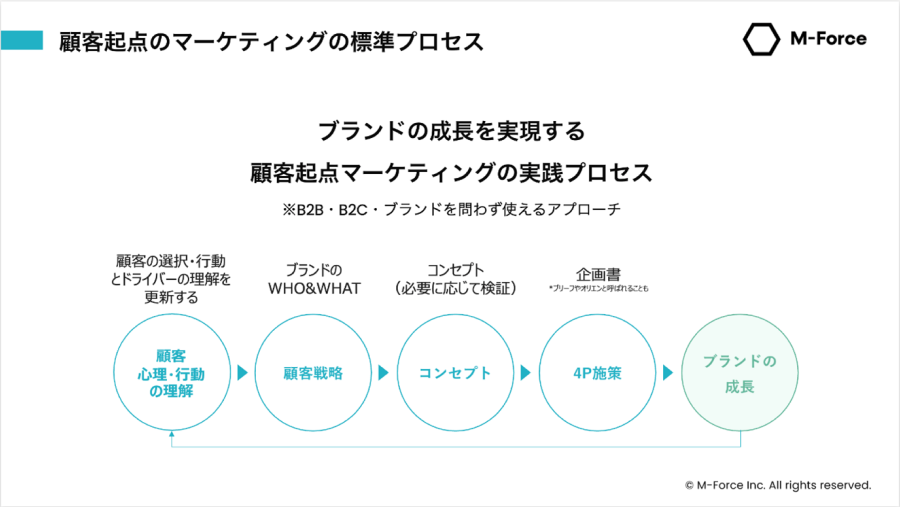

重要なことは、こうしたブランドの「選択」と「行動」にまつわる顧客理解を単に「理解」に終わらせずに、ブランドのWHO&WHAT戦略、そして戦略を具体的な4P施策につなげる、コンセプトに活用することだ。(ブランドのWHO&WHAT戦略立案、戦略に基づくコンセプト開発、および事例については日経クロストレンド上でのこちらの特集を参照されたい https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01235)

M-Forceではこのブランドの成長を実現する一連のサイクルを「顧客起点マーケティングの標準プロセス」と呼んでいる。

これは言ってみれば一般的に「PDCA」や「Plan Do See」などと言われるものだが、それをより戦略的に、かつマーケティング関連業務に具体化したものと言ってよい。

もし漠然とイメージ調査を行っているがそれを戦略やコンセプトに役立てていなかったり、コンセプトや企画書の軸が毎回バラバラであるなどの状態にあるときは、一度幹となるサイクルや、その中で使う手法について検討してみてもよいかもしれない。ブランドマネジメントを売上成長の武器として活用している企業(かつ、それ属人的ではなく会社として行っている企業)では、呼び名や形・1サイクルのスピードは違えど、こうしたサイクルを持っていることが多い。この幹がしっかりしていることで、マーケティング上の様々な活動に発展的なアプローチを加えることも容易になる。

例えば製品開発のスコープを考える際にPoD(Point of Difference)/ PoP(Point of Parity)の概念を使ってより発想を広げたり一貫性を強化しようだとか、AIに紹介されるときにどのように紹介されたいか設計しようといった派生的な活動をする場合にも、上記のサイクルの上で行うことで、顧客からのインスピレーション・顧客理解に基づく意思決定が容易になる。

4.ブランドを育てることで、売上を伸ばす

ブランドについては「手段」か「目的」かという議論がある。今回は敢えてブランドを、徹底的に売上を伸ばすための「手段」として捉え、様々な理論や指標を売上責任のある方が使いこなすための考え方を紹介した。

今後も人々を取り巻く環境や技術も変化し、新しい理論や指標も出てくると思うが、最終的に人が「選択」し「行動」すること、その積み重ねが売上となることは変わらない。その幹をしっかりと持ったうえで、変化に柔軟に対応していくことが、様々な指標に惑わされず「使いこなす」側でいるために重要なのではないだろうか。

著者の紹介

マクロミルグループ M-Force株式会社 取締役 CPO 兼 CSO 元P&Gブランドマネージャー

竹中 野歩

プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)日本法人およびシンガポール法人でブランドマネジャーとして日本・米国・ASEANにおける消臭芳香剤「ファブリーズ」の中期戦略・新製品企画・国を跨いで展開可能な広告・コミュニケーション・G2M戦略などを主導。

その後Bloom&Co.を経て2019年にM-Force創業に初代プロダクトマネージャーとして参画し、2024年のM&Aによるマクロミルグループ入りに伴い取締役就任。

共著論文:「Selection is superior to scale: determining brand loyalty highly correlated to market share」Journal of Marketing Analytics 2023