世界的に政治や経済が混迷を深め未来が見通しにくいこのVUCAの時代に、皆さまが生活者に向けて、新たな商品・サービスの開発や、より上質で高付加価値な体験を提供するためにはどうすればいいのでしょうか。また、そのための新たな視点は何でしょうか?

それは、ズバリ、「カラー」。

色で本質的な価値やストーリーを伝えていくことではないか。私は、そう考えました。そこで、マクロミルでは日本をはじめ複数国で生活者の色に対する意識やその特徴を把握し、その事実から皆さまにとって有用なインサイトをお伝えするべく、これから、4回連載のコラムをお届けします。

第一回となる今回は、「色」とはそもそもどういうものか、またビジネスで活用する際の基礎知識をわかりやすく丁寧にお伝えします。

- 1. 色彩を活用するための基本は「色の属性」

- 2. 色は三つの属性で構成される

- 3. 色彩には「機能的効果」と「感性的効果」の2つの効果がある

- 4. 色彩は人の気分や行動に影響を与える

- 5. さまざまな業界での色彩の活用事例

- 6. 時代で変化する色彩のトレンド

- 7. 色の好みやイメージは国や文化によって異なる

- 8. まとめ

1. 色彩を活用するための基本は「色の属性」

色彩は、商品開発や広告、パッケージやWEBデザインなど、あらゆるビジネスシーンで重要な役割を果たします。色には人の感情や行動に影響を与える力があるので、適切に活用することでブランドイメージの向上や購買意欲の促進につながります。ただし、色彩を効果的に使うためには、まず「色の属性」を理解することが基本です。

「色の属性」とは、色を構成する要素のことで、色を分類・分析するための概念です。これを理解すれば、皆さまが仕事の中で何等かの色を選ぶ際に、論理的な根拠を持つことができ、感覚的な判断に頼らない色彩の活用ができます。

2. 色は三つの属性で構成される

色の属性は、「色相」「明度」「彩度」の三つで構成されています。「色相」とは赤・青・黄など、色の種類のことで、色相環という円形の図を見たことがあるかと思います。隣り合う色は類似色、反対側に位置する色は補色と呼ばれます。色相の選び方によって、視覚的な印象や心理的な効果は大きく変わります。

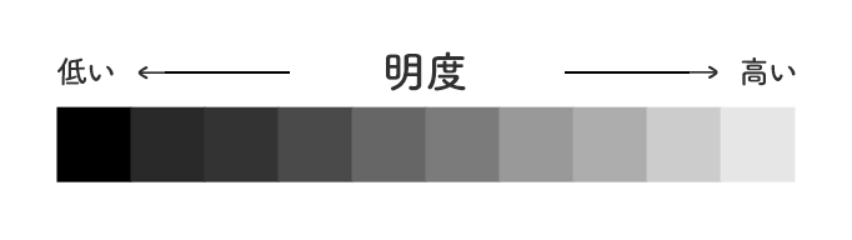

「明度」は色の明るさを示すもので、白に近いほど明るく、黒に近いほど暗くなります。

この活用例として化粧品では、若年層向けのスキンケア商品に白やパステルカラーなど明度の高い色を使い、清潔感と親しみやすさを訴求。一方、エイジングケア商品では、黒や深いネイビーブルーなど明度の低い色を使い、高級感と信頼感を演出しています。

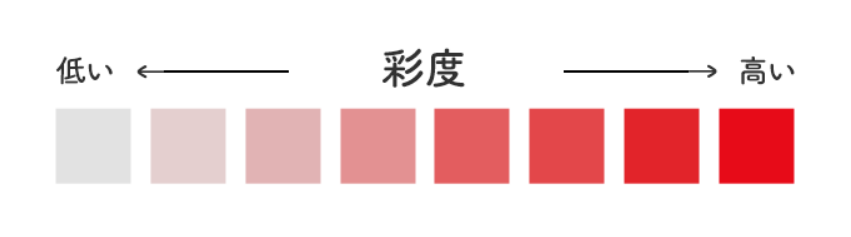

「彩度」は色の鮮やかさや強さを示し、彩度が高いほど鮮明で力強くなり、低いほど落ち着いた印象になります。

たとえば、最近人気商品であるスマートスピーカーの若者向けモデルでは、黄色や水色など明るく鮮やかな色を使用することで、親しみやすさと楽しさが伝わります。一方、ビジネス向けモデルでは、黒やグレーなど暗めの落ち着いた色使いで、信頼感とプロフェッショナルさを訴求しています。

下記に、再度整理しますね。

- 色相(Hue):赤・青・黄など、色の種類を示す属性

- 明度(Lightness):色の明るさを示す属性

- 彩度(Saturation):色の鮮やかさや強さを示す属性

3. 色彩には「機能的効果」と「感性的効果」の2つの効果がある

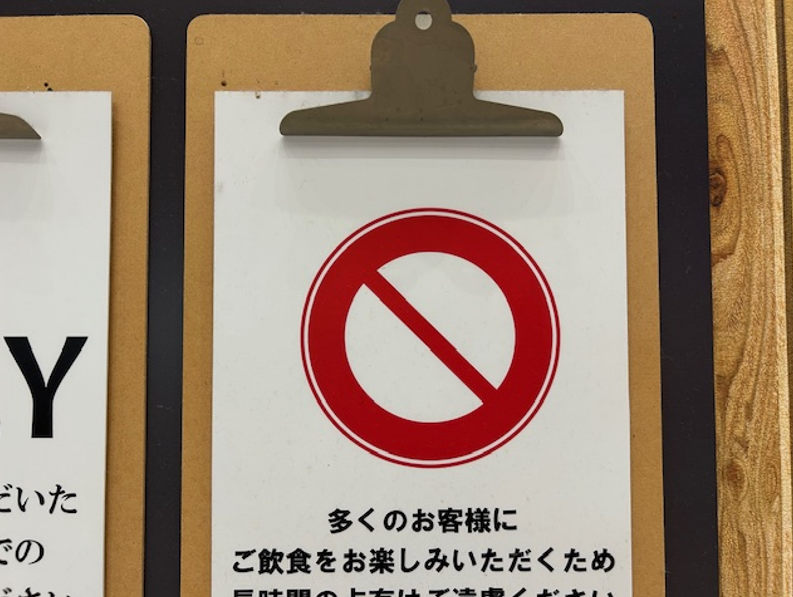

色がもたらす効果には「機能的効果」と「感性的効果」があります。機能的効果とは、目立ちやすさという視認性や注意喚起、安全性など、色が持つ実用的な役割です。例えば赤は注意喚起に使われ、緊急性を伝えるのに適しています。道路信号では赤が「停止」を、また青(緑)が「進行」を示すなど、色の違いによって取るべき行動の優先度や意味を直感的に伝えます。

一方、感性的効果とは、色が人の感情や印象に与える影響を指します。ホテルのロビーでは、暖色系の照明とベージュやブラウンのインテリアを組み合わせることで、温かみと安心感を醸し出しています。一方で高級ブランドの店舗では、寒色系とモノトーンの配色を用いることで、洗練された雰囲気や落ち着きを表現しています。

4. 色彩は人の気分や行動に影響を与える

色が人の気分や行動に与える影響を、色彩心理学では科学的に分析しています。たとえば、青は集中力を高める効果があるとされており、オフィスや学習空間に適しています。赤は時間の感覚を早める傾向があり、飲食店では回転率を上げる目的で使われます。一方で緑はストレスをやわらげ、安心感を与える色として、医療施設や自然系のブランドや店舗に多用されます。黄色はひとめで注意を引きやすく、活発で楽しい印象を与えるため、子供向け商品や広告に効果的。このように、色の心理的効果を理解することで、色を単なる装飾やデザインではなく、なんらかの「行動を促すツール」として活用できます。

5. さまざま業界での色彩の活用事例

色彩の使い方は業界によって異なります。皆さんもお気づきでしょうが、飲食業界では赤やオレンジなどの暖色系が多く使われ、食欲を刺激し、ワクワクするような活気を与える効果があります。金融業界では、青やグレーなどの寒色系が多用され、信頼感や安定感を演出する傾向があります。IT・テクノロジー業界では、白や青を基調にすることで、未来感や知的でクリーンな印象を強調しています。

教育業界では、緑や黄色が多く使われ、安心感と親しみやすさを表現することが一般的です。美容・ファッション業界では、打ち出したい季節感やターゲット層に応じて、明度や彩度を調整し、トレンド感や個性を演出する工夫をしています。このように、業界の特性に合わせた色彩戦略は、それぞれのブランドイメージの形成に直結します。

6. 時代で変化する色彩のトレンド

色彩のトレンドは固定的ではなく流行りがあり、時代とともに変化し続けます。その時々の社会的な背景や人々の価値観の変化が、色の流行に大きな影響を与えるのです。たとえば、2010年代後半の日本では「ミレニアルピンク」が流行しましが、これは旧世代の価値観を超えたジェンダーレスの考え方や自己表現の象徴として当時の若者に支持されました。

近年では「サステナブルグリーン」が注目されており、SDGsや環境意識の高まりとともに、自然や持続可能性を象徴する色として多くのブランドが採用しています。また、COVID-19パンデミック以降は「ニュートラルカラー」が人気で、安心感や落ち着きを感じさせるベージュやグレーが様々な商品で目につくようになりました。

トレンドを意識してどのような色を選ぶかは、消費者との共感を生み、ブランドの時流感を高める要素となります。

7. 色の好みやイメージは国や文化によって異なる

視点を変えて世界を見渡すと、色の印象や好みは国や文化によって大きく異なります。たとえば、日本では白は「清潔」や「神聖」の象徴とされますが、隣国の中国では「喪」を連想させる色です。黒は西洋では「高級感」「フォーマル」なイメージですが、アジア圏では「不吉」な色とみなされることもあります。

赤は日本や中国では「祝い事」や「幸運」の色とされますが、欧米では「情熱」や「警告」を意味することが多いようです。自然やエコをイメージさせる緑はイスラム文化圏では「神聖な色」とされ、宗教的にも重要な意味を持ち国旗の基調色にもなります。グローバルなブランディングを推進する場面では、現地の歴史や文化を背景とした色彩感覚を把握し尊重することが成功の鍵といえるでしょう。国によっての色彩感覚や嗜好の違いは次回以降のコラムで解説します。

8. まとめ

色彩は、感覚的な美しさを伝えるだけでなく、心理的・文化的・機能的な側面を持つ、非常に強力なコミュニケーションツールです。色の三属性(色相・明度・彩度)を理解し、色彩の心理的影響や業界ごとの特性、文化的背景、そして時代のトレンドを踏まえて色づかいを選ぶことで、商品やサービスの魅力を的確に伝えることができます。

色彩の知識は、マーケティングや商品開発の実際の場面で自身の競争力を高める武器となります。色の選択をデザイナー任せにしたり、自分自身の感覚だけに頼らず、論理と文化を踏まえた色彩戦略を構築することで、より効果的なブランディングが可能になります。ぜひ、皆さまの日々の業務に色彩の力を取り入れてみませんか。

※色の好みやイメージの国によっての違いとは・・・? 次回のコラムを、お楽しみに!

著者の紹介

マクロミル 事業支援アドバイザー

岸原 文顕

キリンビール株式会社を経て、2020年にマクロミルに入社。キリンビールでは酒類・飲料の国内外における商品開発・マーケティングや、アジア諸国・欧州・北米の事業探索、推進に従事。これらの知見を活かし、マクロミルでは日系企業の海外市場進出や事業展開におけるマーケティング活動を支援。調査領域を超え、事業の観点からマーケティングにおけるアドバイスを行っている。BOONE合同会社代表、ソムリエ、全国通訳案内士。