みなさん、こんにちは。イトーヨーカ堂の富永朋信です。本コラムでは、マーケティングの起点として最も大切な概念の一つである「ターゲティング」について考察してみたいと思います。どうぞお付き合いください。

ターゲティングはそれが語られる文脈や目的により色々な表現がされますが、「20代女性」といったように性別と年齢によりなされることもまだまだ一般的です。このご時世にずいぶん前時代的なやり方が残っている、という感じがしますよね。そこで、本論の冒頭では、なぜ性別と年齢という考え方が主流になったのか、という点の考察からスタートしていきましょう。

「性別×年代」によるターゲティングが主流となった背景とは

仮に、「人は毎日何が欲しいかを書いた、名札ならぬ『欲しいもの札』をつけなければならない」という法律が施行されたとしましょう。するとマーケターは行き交う人々が何を欲しがっているか、精確に全数分かることになります。この環境はマーケターにとって福音となるでしょうか?そうでもなさそうです。

マーケティング活動の中でターゲティングが機能するためには、

- (1)ある商品を欲している、または欲する可能性があるのが誰か分かる

- (2)その誰かに働きかける手段がある

という2点を満たす必要があります。

しかし上述の環境では、このうち(1)しか満たしてくれないからです。

そこでマーケターは(2)をどうするか、ということに頭を捻り、(1)を満たしている人が共通で持っているものは何か、どうすればその人々にアプローチできるか、ということを考えなければならない訳です。

「何かを欲しい人が共通で持っているもの」というと、まずは価値観やそれに基づくライフスタイルといったことになるでしょうか。そこでマーケターは、消費者をライフスタイルや価値観別にカテゴリー化し、それぞれのカテゴリーの収入、家族構成、消費行動などを調べ、どのような媒体のどのような場所で消費者にアプローチすると有効か、といったことを調べる訳です。これが「カスタマーセグメンテーション」で、これに基づいて「ターゲティング」を行うとぐっと筋の通ったマーケティング施策が立案できるようになります。

しかしこれでもまだ完全には程遠いと言わざるを得ません。なぜならば、企業のマーケティング活動は、ビジネスパートナー、すなわち流通やメディア企業などとの共同作業であるにもかかわらず、それぞれの事業会社が行うカスタマーセグメンテーションは、ビジネスパートナーとの共通言語ではないからです。

そこで事業会社は自社のターゲットセグメントの特徴のうち、もっとも共通言語として通りがいいものを抽出し、それで話をする、ということになります。そして、それが「性別×年齢」という次第。 特にテレビCMの枠を検討するときは、提供されるデータが基本これなので、TVをコミュニケーションデザインの中に据える場合は、どこかしらで「性別×年齢」と対峙する必要が出てきます。

「性別×年齢」の名誉のために記すと、人の嗜好や消費の性向は、その時代の流行や人間同士のコミュニケーションの作用として形成される要素が大きいと思われるので、その観点からは未だそうスジが悪い考え方ではないのではないか、という気もします。しかし、マーケティング戦略、施策の精度を上げるためには、もう少し練られた考え方が必要なのではないか、と直感されます。

ターゲティングをマーケティングプロセスの3フェイズで考える

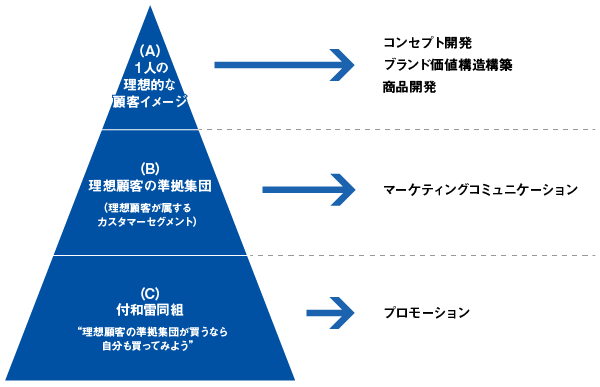

練られた考え方。それでは、こういう考え方はどうでしょうか?マーケティングプロセスのフェイズに呼応した形のピラミッド構造を、マーケティングに導入するのです。

すなわち、

- (A)最上位概念として、コンセプト開発・ブランド価値構造構築・商品開発などを目的に、たった1人の理想的な顧客イメージを想定し、

- (B)中間概念として、マーケティングコミュニケーションを目的とした、(A)の準拠集団(≒(A)が属するカスタマーセグメント)を想定し、

- (C)下位概念として、プロモーションを目的に、(B)のような人が買っているなら自分も買ってみよう、あるいはどんな製品につけおトクなら買おう、というような付和雷同組を想定する、

という3段構えの考え方です。

図 マーケティングプロセスフェイズに呼応したターゲティング

(A)について追記すると、ブランドや商品を作るときには、企業の中では少なくない人数が担当として関与します。そのため、ブランドや商品の設計にあたっては一つの明確な視点を基準として設定し、その目線をもとに仕事を進める必要があります。その視点の持ち主として、理想的な顧客イメージを設定する、という訳です。従ってその記述にあたっては、誰か共通な人物像を想起できる必要があり、その観点からプロファイルや趣味、ライフスタイルなどを具体的に記述することがおススメです。有名人やキャラクターで代用できるなら、それも一法です。

「ブランドマネジメント」と「コミュニケーション」と「プロモーション」、というのはマーケティング部門を構成する典型的なサブチームのありかたですよね。このピラミッドの元では、この3サブチームが持つべきターゲット概念が異なっているのは興味深いことです。これはつまり、同じマーケティング部門の中で、同じターゲットという言葉が指す対象が違い得るということ。コミュニケーションミスを防ぐためには、あらかじめ考え方をきちんと整理しておく必要がありそうです。

このピラミッドの考え方は、基本的な考え方としては有効ですが、そのまま当てはめられないケースもあります。例えば、筆者が勤務するスーパーマーケットにおいては、リアリティとしてありとあらゆる方がお客様として存在し、しかも色々な目的のもとに数万に渡る商品をお買い上げになられます。この環境下で理想的な顧客像を描くと、事実ベースで作業すれば、非常に平均的な人物像になりますし、ちょっと色をつけても「少しイケてる主婦」といった具合になってしまいます。

そのため、この人物の視点を基準に商品やブランドを設計すると、平凡な視点を通した退屈なものになってしまう危険があります。そうなると商品設計やブランディングの根底に流れるべき思想である「差別化」と逆行することになり、具合が良くありません。これは上記ピラミッドの(A)の階層に関連する話ですね。また、(B)に関連することとして、具体的なターゲットセグメントを想定して、品揃えやサービス設計をすると、そのほかのセグメントへの訴求が弱くなり、ユーザーの取り逃がしによる客数減の恐れがあります。では、どうすればよいのでしょうか?

購買意図をベースとしたターゲティングへ

それには、ユーザーの購買意図に着目するのが良いと考えます。商品やサービスが利用される意図を、調査分析により隈なく書き出し、人を購買意図の塊として考えるのです。

スーパーマーケットの場合は、約20種類程度の来店意図があり、配分の差こそあれ、全ての人が全ての購買意図を持っています。そして、ターゲットに相当する概念として、例えば「ハレの日の夕食準備」といった来店意図を設定し、その基準で品揃え、店づくり、コミュニケーションを行うのです。

購買意図を隈なく書き出す手段としては、昔ながらのインタビュー&量的調査というやり方もありますし、

- (あ)購買に至るユーザーのウェブログを一定数集め、どのような理由、意図で購買したのか類推する

- (い)購買意図は買い物行動において商品の組み合わせ、来店時間、バスケットサイズなどに投射される、という考え方の元、レシート分析を行う

などのやり方もあります。つまり行動と意図は一対であり、行動を分析することにより意図は類推できるという考え方で、来店意図に接近するということですね。

(あ)(い)のようなやり方は、全数データが解析でき、サンプリングによるノイズが入らない、という利点もあります。筆者が以前勤務していた会社で昔ながらのアプローチ(デプスインタビュー&アンケート調査)と(い)のアプローチを比較実施したら、量的な結果が違っていて驚いたことがありました。

この考え方は、スーパーマーケットだけではなく、たとえば金融機関、携帯キャリアなど、誰もがユニバーサルに使うプラットフォーム的な商品やサービスには親和性が高いのではないか、と思います。また、食品や日用品などの消費財は、前述したピラミッドともとても馴染みがいいのですが、そういうカテゴリーであっても何らかの方法でユーザーの意図に着目したターゲティングが出来れば、マーケティング施策の精度が高くなるのではないか、という予感がします。

冒頭で「欲しいもの札法」が施行されても、ニーズを持った人物がどこにいるか分からず、働きかける手段がないので意味がない、ということを記しました。(あ)のアプローチは、携帯デバイスで誰もがネットワークに繋がっている時代であれば、行動―意図の類推により、それに類したことが実現し得る、ということに他なりません。

いわゆる行動ターゲティングは、こういったことを自動判定して自動的に行った訳ですが、その中身はコンピュータにしか分からないブラックボックスでした。意図をベースとしたターゲティングは、行動ターゲティングの中身を言語化しウェブ外のマーケティングにも共通して使える指標とするようなモノです。これにより、人を単位とするのよりも一段粒度が細かい、より緻密なターゲティング手法が確立するかもしれません。

著者の紹介

富永 朋信

株式会社イトーヨーカ堂 執行役員 営業本部副本部長 兼 販売促進室長

コダック、日本コカ・コーラなど8社でマーケティング関連職務を経験。うち西友、ドミノ・ピザ ジャパン等3社でCMOを拝命。座右の銘はいろいろあるが、今のお気に入りは「鏡を信じるな」。社外の仕事として、講演、執筆、マーカスエバンス社CMOサミット議長(17年~)、厚生労働省 年金局広報検討委員、マーケターキャリア協会理事など多数。