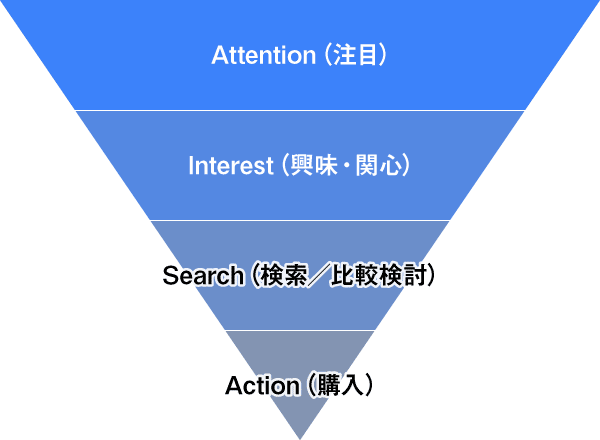

「刈り取る」というワードに若干抵抗があるのは、消費者をあまり尊重した言葉ではないためだが、ネットマーケティング領域では盛んに使われてきた。パーチェス・ファネル(図参照)の底である「購入アクション」に取り込むプロセス、つまり最終段階直前のマーケティング施策ということだろう。

図 パーチェスファネル(購買ファネル)例

インターネットがコミュニケーションツールであり、マーケティングメディアであり、販売チャネルでもある画期的な環境を用意した後、ネットマーケティングの主役は、この購買直前のプロセスにフォーカスすることだった。

ファネルの上部の「認知」は、それを広く効率的に取れるテレビ広告に、ファネルの下部のいわゆる「刈り取り」はネットで…というのが従来の考え方であったと思う。 当然、ECやネットでサブスクライバー(申込者・加入者)を獲得するマーケティングの発想だった。

しかし、メディア接触時間でデジタルメディアがテレビを大きく凌駕するようになると(その時期はもうすぐに迫っている)、リアルな販売チャネルを主力とする消費財などのマーケティングでも、デジタルデバイスでのコミュニケーションがマル必となる。

そもそもテレビ広告は「ブランディング」(=ブランド認知、理解、ブランドイメージの醸成)を担い、購買時点でのプロモーション施策につなぐという考え方に立脚している。よって、「テレビで認知させ、ネットで刈り取る」は、従来のブランディング主体の広告マーケティング活動にも、ネットが販売チャネルとして大きく成長している今、同様の思考が働いていると言っていいだろう。

しかし、あえて筆者が提言すると、今後は、「デジタルで素地をつくり、テレビで刈り取る」ということになる。

これはある意味、「テレビ効果を最大化するためには、デジタルで素地をつくっておく必要がある」ということでもある。

昔ほどの絶大な効果が見込めなくなっているとはいえ、テレビはまだまだ強いプッシュ力をもつ唯一の広告メディアだ。野球でいえば、スラッガーである。スラッガーであるテレビは4番を打たせるのが定石で、デジタルである1番、2番、3番が出塁しておけば、テレビのホームランで4点入る。

これは、筆者が代表を務めるデジタルインテリジェンスが行っているCMARC(テレビ×デジタルの最適化配信システムでDI社の特許システム)での実績からも証明しているが、テレビCMとデジタル動画CMの両方に接触したユーザーの購入意向が、テレビだけ、デジタルだけのユーザーより大きくリフトアップすることが顕著であるからだ。(ちなみにこのテレビ×デジタルの広告接触者ごとの認知・態度変容効果調査はマクロミルさんと行っている。)

テレビとデジタル両方の接触者はテレビだけ、デジタルだけより平均フリークエンシーが増えるので、どちらかだけよりも当然認知をリフトアップする、ところが、認知のリフトアップ率をはるかに超える態度変容(購入意向)のリフトアップが見られる。これはテレビとデジタルのオーバーラップによる効果と言える。

筆者はここに「深堀りする余地」があると思う。

あるグローバルエージェンシーの数千キャンペーンの結果分析でも、同一ブランドのリピート購買に最も効率のよい手法はテレビCMだったが、新規購入には複数のデバイスでの広告接触が最も効果的という結果が出ている。

テレビとデジタルの双方での接触効果が、態度変容効果を醸成しているとすると、その効果の最大化のキーはクリエイティブである。

まだまだテレビCMと同じ素材をデジタル動画でも使う例は多いが、本来同一素材よりも、テレビとデジタルをそれぞれのアプローチのクリエイティブ素材に変えることが求められるだろう。

何故かというと、まずユーザーにとってテレビは極めてパッシブ(受け身)なメディアで、CMはブランドの文脈でのコミュニケーションが根付いている。ところがネットはユーザー側の文脈で成立しているメディアである。 ユーザーの文脈で成立しているネットでは、ブランドがユーザーの「自分事化」を醸成するコミュニケーションである必要があり、テレビは「社会事化」を認識するメディアなので、デジタルで「これが自分の買う理由に沿っているな」とパーセプションを作り、テレビで、「これはみんな知っているブランドなんだ。社会的評価もあるようだ。」と思わせることで、テレビが最後に背中を押すというイメージだ。

こうした考え方に沿って、デジタル動画クリエイティブとテレビCMクリエイティブで、相乗効果を設計することになるだろう。

また別の視点からテレビとデジタルの相乗効果を考えてみよう。

マーケティング機会が365日あるブランドは、テレビキャンペーンによるブランドコミュニケーション資産をピークで維持したいが、情報量の多い現代でこれを維持するのはたいへんなことである。

「残存GRP」という用語があるが、残存効果の減衰が激しい今、ピークをより高くするにはコストがかかり過ぎる。よって、減衰してしまう谷をより浅く保つことの方が賢明ということになる。

テレビ広告のアシスト効果、テレビの減衰を出来るだけ抑制する効果、テレビとデジタル両方でのコミュニケーションで初めて醸成される効果、そうしたいくつかの視点での最適化の視点がある。

筆者にも、テレビとデジタルのアロケーションに関するコンサル要請は多いが、いきなり「予算配分は何対何がいいでしょうか?」とお尋ねになってくるケースがある。

テレビは予算がほぼプランを決める要素となるが、デジタルは同予算でも出稿プランは無数にできる。

そもそもブランドごとに、そのパーセプションフローをつくり、プロセスごとの量的達成目標をもつことで、各プロセスの目標達成に機能するメディア選択があり、どのプロセスにどれだけ予算配分するかも決まってくる。

結果、メディアの予算配分が決まるのであって、どのブランドも何対何でいいということにはならない。また、事前に決めたプランを忠実に執行することでキャンペーンを最適化する時代ではなくなっている。デジタルによって「運用」で最適化する時代であるので、予算化は総量ではあっても、メディア配分も事前に決めてしまうことはない。テレビ2億、デジタル5千万で予算化したなら、2.5億を最適化運用する時代ではないかと思う。

テレビ×デジタルの最適化は端緒についたばかりである。

メディア接触時間で「テレビ>デジタル」が、「テレビ<デジタル」と不等号の向きが変わる今、デジタル化の恩恵で得られるようになった様々なデータを活用して、広告キャンペーンの達成目標をしっかり設定し、予算消化が目標ではなく、むしろ予算を余らせてキャンペーンの達成目標をクリアしたら褒められるようにならないといけない。

著者の紹介

横山 隆治

1982年青山学院大学文学部英米文学科卒。同年(株)旭通信社入社。1996年インターネット広告のメディアレップ、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株)を起案設立。同社代表取締役副社長に就任。2001年同社を上場。インターネットの黎明期からネット広告の普及、理論化、体系化に取り組む。2008年(株)ADKインタラクティブを設立。同社代表取締役社長に就任。2010年9月デジタルコンサルティングパートナーズを主宰。2011年7月(株)デジタルインテリジェンス代表取締役に就任。

著者の人気記事

カテゴリー

アクセスランキング

コラムランキング

メールマガジン

マーケティングに関するホットな話題やセミナーなどの最新情報をお届けします